新訂「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けて

―その本質に迫るいくつかの鍵概念に関する研究メモ―

阪野 貢/市民福祉教育研究所

はじめに―大橋謙策と原田正樹の言説―

01 市民社会/規範や実体としての市民社会

02 玉野井芳郎/地域主義

03 ソーシャル・キャピタル/「活動する市民」と「シビック・パワー」

04 ソーシャルアクション/ソーシャルワーカーとソーシャルアクション

05 コミュニティデザイン /「福祉はまちづくり」の時代における「市民」

06 コミュニティ・オーガナイジング/COのプロセスとステップ

07 関係人口/地域再生主体としての「新しいよそ者」

08 主権者教育/市民社会の形成とシティズンシップ教育

09 自律教育/個人的・集団的自律と「自己教育力」

10 共生教育/「包摂と排除」とインクルーシブ教育

11 地域教育経営/つながりと熟議

12 まちづくり/幻想と打開

13 社会関係資本/地域社会のつくり方

14 3.5%/市民的抵抗

15 コモンズ/福祉コミュニティの創出

16 宇沢弘文/社会的共通資本

17 共生/共に生きる

18 鶴見和子/内発的発展論

19 共生保障/まちづくりと市民福祉教育

20 同調圧力/世間と社会

21 地域力/その構成要素

22 まちづくり/ひとつの視点と視座

23 社会運動/みんなで「わがまま」

24 生活者/対抗的自律型市民

25 ボランティア/今昔

26 アクティブ・ラーニング/地元に学び、地域を創る「地元学」

27 「まちづくり学」/キャパシティ・ビルディングのアプローチ

28 合意形成/マルチステークホルダー・プロセス

むすびにかえて―地域と「地域学」―

はじめに―大橋謙策と原田正樹の言説―

<文献>

(1)大橋謙策『地域福祉の展開と福祉教育』全国社会福祉協議会、1986年9月、以下[1]。

(2)大橋謙策『地域福祉とは何か―哲学・理念・システムとコミュニティソーシャルワーク―』中央法規出版、2022年4月、以下[2]。

(3)原田正樹『共に生きること 共に学びあうこと―福祉教育が大切にしてきたメッセージ―』大学図書出版、2009年11月、以下[3]。

(4)原田正樹『地域福祉の基盤づくり―推進主体の形成―』中央法規出版、2014年10月、以下[4]。

市民福祉教育とは、福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践や運動に取り組む主体的・自律的な市民の育成を図るための教育活動であり、その内容は、人間の尊厳と自由・平等・友愛の原理に立って、平和・民主主義・人権と、自立・共生・自治の思想のもとに構成され、その実践では、歴史的・社会的存在としての地域の社会福祉問題を素材にし、課題解決のための体験学習と共働活動を方法上の特質とする。

〇福祉教育学界では、教育方法・技術論的な観点からの研究は盛んであるが、福祉教育の本質に迫る理論的・歴史的かつ哲学的論考はいまだに少ない。そうした福祉教育研究の現状と課題、その背景(要因)を明らかにするとともに、福祉教育実践・研究の新たな展開の方向性と可能性を探ることが、いま、改めて求められている。それに応えるためには、多面的・多角的な視座に基づく福祉教育理論の構築や刷新に関する総合的な研究が肝要となる。それは、歴史的視点や哲学的思考を大事にしながら、如何にして理論と実践の往還・融合の具現化を図るかを探究するものでなければならない。

〇福祉教育の理論研究に関してまず押さえておくべきは、大橋謙策と原田正樹のそれである。大橋の『地域福祉の展開と福祉教育』(全国社会福祉協議会、1986年9月)と『地域福祉とは何か』(中央法規出版、2022年4月)、原田の『共に生きること 共に学びあうこと』(大学図書出版、2009年11月)と『地域福祉の基盤づくり』(中央法規出版、2014年10月)に注目すべきである。衆目の一致するところであろう。

〇大橋は[1]で、「本書は学術論文というよりも実践的研究書である」(ⅳページ)、「筆者の問題関心は、教育と福祉における“問題としての事実”に学びつつ、問題、課題をどう実践的に解決するのかという点にある」(ⅳページ)、「『地域福祉を推進する住民の主体形成』を意図的に行う営みが福祉教育である」(ⅲページ)という。「実践的研究書」という一言が、筆者(阪野)の福祉教育実践・研究の起点となっている。具体的には、1990年4月からの狛江市社会福祉協議会における福祉教育実践(あいとぴあカレッジ、福祉えほん・幼児のあいとぴあ)を嚆矢とする。それは、拙稿「地域における福祉教育の計画と学習プログラム」(『日本の地域福祉』第5巻、日本地域福祉学会、1992年3月、84~106ページ)として纏められている。

〇原田は[3]で、「福祉教育を通して育みたい力は『共に生きる力』である。個人のなかで完結する生きる力だけではなく、他者と共に生きることができる力を大切にする。そのために、私たちはいのちや他者、そしてその生活基盤である地域について考えてみることが、まず福祉教育をとらえるスタートである」(11ページ、語尾変換)という。障がい者施設で介護職員として働いたことに基づく原田の、地域共生教育としての福祉教育論の出発点である。筆者が原田の理論研究について、感性的・理性的・主体的認識(一番ヶ瀬康子)の確かさと豊かさを痛感することにつながる点でもある。

〇大橋の[2]は、「50年間の実践的研究を振り返りながら、地域福祉の考え方をまとめたもの、地域福祉についての集大成」である。そこには「補論」として、「戦前社会事業における『教育』の位置」と「福祉教育の理念と実践的視座」と題する論考が収録されている。それはともに、36年前の[1]に収録されているものでもある。とりわけ「福祉教育の理念と実践的視座」は、その歴史的・社会的背景に留意しながら、今後の福祉教育の理論研究において立ち返るべきひとつの原点である。

〇原田の[4]は、「地域福祉計画づくりを中心とした地域福祉実践の分析であり、地域福祉の主体形成に関わる地域福祉実践研究法に関する著書」(大橋謙策「推薦の辞」)である。原田は、「大橋先生が『地域福祉の展開と福祉教育』を上梓されたのが1986年である。本書の内容(構想)は、その今日的な続編でありたいと考えた」(231ページ)という。そこに、大橋-原田の師弟関係を超えた、研究者としての真摯な姿勢を見る。

〇[1]と[4]の次に求められるのは、大橋と原田の理論研究に批判的検討を加えながら、その特徴、有効性と限界、歴史的・現代的意義などを明らかにする。そして、それを通して福祉教育の原理や哲学、理念、歴史、対象、機能、展開方法、存在意義などの根源的な課題を解く、新たな理論研究であろう。その際、科学一般に求められる特性と、福祉教育研究に固有の研究方法すなわち固有の分析視点・視角や枠組み、手順と手続き、言語体系と言語使用、そして論述の方法などが問われることになる。そこではじめて、実践の学・課題解決の学としての「福祉教育学」の構築の方向性が見えてくる。

〇ところで、筆者はこれまで、浅学菲才ながらそれ故に見るべき成果がほとんどないままに、「まちづくりと市民福祉教育」について思考してきた。その際、「市民福祉教育」の概念についてはひとまず、「福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践や運動に取り組む主体的・自律的な市民(子ども・青年、大人)の育成を図るための教育活動」と規定してきた。また、実践と運動については、福祉と教育の「政策・制度」、その政策・制度のもとでの現場における「実践」(援助・支援、活動)、そして政策・制度の変革を求める「運動」という3つの視点から総合的に捉えようとしてきた。さらに、市民福祉教育(福祉教育事業と福祉教育機能)を「定型教育(学校教育等)」、「不定型教育(社会教育等)」、「非定型教育(家庭教育等)」、そして「市民・文化活動(運動)等」の4つの形態・領域に分け、それを複合的に捉えようと試みてきた。その際、その実践や運動の主体者(教育者、専門職者等)や主導者(学習者、研究者等)、あるいは共働者(地域住民、専門職者、高齢者・障がい者等)などのあり様を問うてもきた(表1参照)。

〇そうしたなかで、「まちづくりと市民福祉教育」に関する鍵概念として、例えば次のようなものを見出してきた。「まちづくり」の(土台を指す)基礎的な概念として「市民社会」「地域主義」「ソーシャル・キャピタル」、ソーシャルワークの概念として「ソーシャルアクション」、市民の社会変革への参加方法に関する「コミュニティデザイン」「コミュニティ・オーガナイジング」、地域再生・まちづくり主体に関する「関係人口」、そしてそれらに通底し、福祉教育の(中心を指す)基本的な概念でもある「主権者教育」「シティズンシップ教育」「自律教育」「共生教育」などがそれである。これらは、「『まちづくりと市民福祉教育』とは何か」という根源的な問い・課題に迫るものでもある。本稿は、ある面ではこれらの概念をめぐって草してきた拙稿(論点や言説についてのメモ)の一部を集成したものである。それは、「まちづくりと市民福祉教育」論の体系化に向けた試論につながることを願ってのことである。

【初出】

〈雑感〉(161)阪野 貢/「まちづくりと市民福祉教育」再考―新たな福祉教育の理論研究を求めて―/2022年9月1日/本文

01 市民社会/規範や実体としての市民社会

<文献>

(1)山口定『市民社会論―歴史的遺産と新展開―』有斐閣、2004年3月、以下[1]。

(2)吉田傑俊『市民社会論―その理論と歴史―』大月書店、2005年7月、以下[2]。

(3)今田忠・岡本仁宏補訂『概説市民社会論』関西学院大学出版会、2014年10月、以下[3]。

(4)坂本治也編『市民社会論―理論と実証の最前線―』法律文化社、2017年2月、以下[4]。

〇[1]において山口は、「市民社会」論をめぐる戦後の問題意識とその変遷、継承すべき戦後デモクラシーの遺産を明らかにし、1990年代に本格化しはじめた「新しい市民社会」論の特徴と内容、とりわけ「市民社会(論)の再構築」の動きを整理する(320ページ)。終章の「むすび」で山口は、「市民社会」を「国家」「市場」とは区別される第3の領域として捉えるのではなく、「理念(とりわけ平等・公正)」・「場(共存・共生の場)」・「行為(自律的行為)」・「ルール(公共性のルール)」の4つの要件の総体として捉えるのが正しいのではないか、という。そして、「市民社会」とは、「さまざまの『公共空間』・『アソシエーション空間』が出会い、政治のあり方、経済のあり方、社会のあり方について、『共存・共生』の原理の上に立って協議する『場』を用意する諸条件の総体である」と再定義する(322ページ)

〇[2]で吉田は、「マルクスは階級社会または階級闘争論の理論家とみなされているが、そうであるだけではなく、彼は一貫した市民社会論の理論家でもある。彼の理論的出立点はヘーゲルの市民社会と国家の問題にあったが、その後も、市民社会概念と階級社会概念を中軸とした歴史観(「市民社会史観」と「階級社会史観」)を形成し、近代ブルジョア的社会、国家そして将来的協同社会についての総体的理論を樹立した」(53ページ)、という。その視点・視座から、吉田は、マルクス市民社会論の再構成を軸に、現代的市民社会論の理論的問題と、西欧と戦後日本の市民社会論の歴史的展開について考察する。そこにおいて吉田は、国家や市場から独立した市民社会を構築する現代的市民社会論を批判する。とともに、「歴史貫通的な<土台>としての市民社会、ブルジョアジーとともに発展する近代ブルジョア的市民社会、そして将来社会における協同社会としての市民社会の重層的構成をもつ」マルクスの市民社会論(「重層的市民社会論」)について説く(66~67、68ページ)。

〇[3]の著者である今田は、日本の市民社会の構築に向けて、1980年代から30年以上にわたって実践・研究し問題を提起し続けてきた「歴戦の勇士」(岡本:ⅴページ)である。長年の経験と知見を基に、その集大成として大学学部レベルの講義を取りまとめたものが[3]である。その内容は、日本の市民社会論の歴史的展開やデモクラシー思想の変遷をはじめ、フィランソロピーとボランティア、市民社会組織、社会的経済と社会的企業、パブリックとコモンズ、市民社会と政府・企業などと広範囲・多岐にわたる。1998年9月に設立された「市民社会ネットワーク」設立趣意書で今田はいう。「市民」は「政治的・社会的権利・義務を持ち、公共性を自覚した自立・自律した個人」である。「そのような市民がつくる社会が市民社会であり、市民社会の政治のルールが民主主義である」(16ページ)。

〇[4]は、今日的な市民社会の実態と機能を体系的に学ぶ概説入門書である。具体的にはまず、市民社会について考える際の5つの基礎理論(理論枠組)――①熟議民主主義論、②社会運動論、③非営利組織経営論、④利益団体論、⑤ソーシャル・キャピタル論を解説する。続いて、市民社会の盛衰を規定する諸要因のうちから特に重要と思われる6つの要因――①市民社会を支える資源としての「ボランティア・寄付」、②人々を市民社会へと誘う「価値観」、③市民社会の発展を促す政府と市民社会組織との「協働」、④新自由主義と市民社会の関係性(「政治変容」)、⑤市民社会を規定し構造化する「法制度」、⑥市民社会に決定的な位置を占める宗教や宗教団体(「宗教」)を解説する。そして最後に、市民社会がどのような帰結をもたらしているか(「市民社会の帰結」)の実態について、ローカルな視点やグローバルな視野から解説する。[4]は、それらを通して現代市民社会論の明日を問う著作でもある。

〇ここでは、「まちづくりと市民福祉教育」について論及するにあたって、山口定([1])と坂本治也([4])の言説から、「市民」と「市民社会」について留意したい論点や議論の一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

山口定の言説

「規範的人間型」としての「市民」の概念

「市民」とは「自立した人間同士がお互いに自由・平等な関係に立って公共社会を構成するという<共和感覚>に支えられ、そうした人々の自治を社会運営の基本とすることを目指して公共的決定に主体的に参加しようとする自発的人間型」をいう。(9ページ)

目的概念としての「市民社会」の定義

われわれのいう意味での「目的概念としての市民社会」は、第1に、まず「国家」(あるいは官僚支配)から「社会」が自立するという意味での「社会の自立」を、第2に、「封建制」や前近代的な「共同体」との関係において個々人が自立するという意味での「個人の自立」を、そして第3に、「大衆社会」ならびに「管理社会」との関係において個々人が「自立」を回復し、公共社会を「下から」再構成するという意味での「個々人の自立と公共社会の回復」をその中心的内容とするものである。(12~13ページ)

「ブルジョア社会」「資本主義社会」「市場社会」と「市民社会」

90年代初頭以降、本格的に登場しはじめた「新しい市民社会」論(=現代的市民社会論)には、旧来の、そしてとりわけ戦後日本の人文・社会科学において論じられた「市民社会」論(=近代的市民社会論)とは異なるさまざまの特徴がある。(149ページ)

「新しい市民社会」論においては、中心的なキーワードである「市民社会」の概念そのものにまつわる重大な意味転換が見受けられる。すなわち「市民社会」は、これまでの「ヘーゲル=マルクス主義的系譜」の中では事実上「ブルジョア社会」と等置されてきたのだが、それに対して、90年代初頭以来、「ブルジョア社会」とは明確に区別されるばかりか、場合によっては、「ブルジョア社会」もしくは「資本主義社会」「市場社会」と正面から対立し、必要ならこれをコントロールするという方向性をもったものという位置づけが与えられている。(149~150ページ)

「新しい市民社会」論の特徴をとらえるのに重要なのは、「国家」と並んで「経済」もしくは「市場」という領域を別個に設定して、その両者に対置される独自の領域としての「市民社会」をクローズアップさせ、その意義を強調することである。(154ページ)

「市民社会組織」の4つの要件

「新しい市民社会」論においてそもそも、「団体」(あるいはアソシエーション)一般と「市民社会」団体すなわち「市民社会組織」(辻中豊)との定義上の区別は何か、つまり、どのような団体が「市民社会組織」なのか。(183ページ)

「市民社会組織」さらには「市民(運動)団体」たることを自称する場合には、①その構成員同士の自由・平等な諸権利の相互承認、②人々の自発的・自律的な合意に基づく組織運営、③情報公開が保障された上で行われる理性的討議による「公共性」の推進、④異質者間の共存・共生を可能にする多様性の相互承認の4つを、その内部組織のあり方に関する基本的なスタンスとすべきである。この要件のどれをはずしても、歴史的に形成され、維持され、かつあらためて蘇(よみがえ)ってきた「市民社会」の理念そのものの中核が失われることになるからである。(189~190ページ)

坂本治也の言説

「市民社会」の定義

今日的な文脈における市民社会は、政府、市場、親密圏(家族、恋人、親友関係)との対比において定義される。すなわち、①中央・地方の統治機構による公権力の行使ないし政党による政府内権力の追求が行われる領域としての政府セクター、②営利企業によって利潤追求活動が行われる領域としての市場セクター、③家族や親密な関係にある者同士によってプライベートかつインフォーマルな人間関係が構築される領域としての親密圏セクター、という3つのセクター以外の残余の社会活動領域が市民社会である。

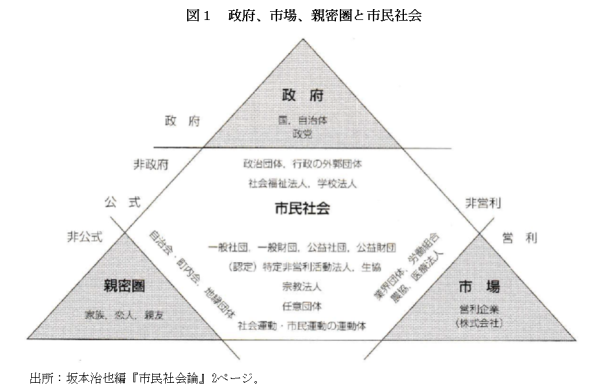

換言すれば、公権力ではないという非政府性(non-governmental)、利潤(金銭)追求を主目的にしないという非営利性(non-for-profit)、人間関係としての公式性(formal)という3つの基準を同時に満たす社会活動が行われる領域が市民社会である(図1参照)。そして、市民社会にはさまざまな団体、結社、組織が存在しており、それらは「市民社会組織(civil society organization、CSOと略記されることもある)」と呼ばれる。(2ページ)

「市民社会組織」の具体例

市民社会組織には、個々の市民によって自発的に活動が始められた福祉団体、環境保護団体、人権擁護団体、スポーツ・文化団体、宗教団体、ボランティア団体などはもちろん、政府セクター寄りとみなされる政治団体、行政の外郭団体、社会福祉法人、学校法人、市場セクター寄りとみなされる業界団体、労働組合、農協、医療法人、親密圏セクター寄りとみなされる自治会・町内会、地縁団体など、多様性に満ちた雑多な団体・組織が含まれる。

また、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、宗教法人、消費生活協同組合などの特定の法律にもとづいた法人格をもつ団体はもちろん、法人格を有さない任意団体であっても、通常は市民社会組織としてみなされる。さらに、さまざまな社会運動・市民運動においてみられる、恒常的な組織としての実体をもたない運動体も、市民社会内部の存在として位置づけられる。(2~3ページ)

規範としての「市民」「市民社会」の概念

「市民」や「市民社会」という概念は、しばしば特定の規範的立場にとっての理想的な状態や到達すべき目標を表すために用いられる。たとえば、「市民」を「自主独立の気概をもち、理性的な判断や議論ができ、能動的に政治参加や社会参加する人々」と限定的に定義するような場合である。あるいは、「市民社会」を「人々が相互に尊重し合い、理性にもとづいて対等に対話を行うことを通じて、公共問題を自主的に解決していこうとする社会」と定義するような場合である。

これらの場合、「市民」や「市民社会」は「民主主義にとって理想的な人々」「めざすべき善き社会」といった規範的ニュアンスを含むことになる。また、そのような条件を満たさない人々や社会は「市民」や「市民社会」ではない、ということになる。(6ページ)

「市民社会」の3つの機能

市民社会はアドボカシー機能、サービス供給機能、市民育成機能という3つの重要な機能を有している。(12ページ)

(1)アドボカシー機能/アドボカシー(advocacy)とは、「公共政策や世論、人々の意識や行動などに一定の影響を与えるために、政府や社会に対して行われる主体的な働きかけ」の総称である。具体的には、①直接的ロビイング(direct lobbying)=議員・議会や行政機関に対する直接的な陳情・要請、②草の根ロビング(grassroots lobbying)=デモ、署名活動、議員への手紙送付など、団体の会員や一般市民を動員するかたちでの政府への間接的働きかけ、③マスメディアでのアピール=マスメディアへの情報提供、記者会見、意見広告の掲載など、④一般向けの啓発活動=シンポジュウムやセミナーの開催、統計データ公表、書籍出版など、⑤他団体との連合形成、⑥裁判闘争、といった多様な活動形態が含まれる。(12ページ)

(2)サービス供給機能/市民社会は、政府、企業、家族と同様に、さまざまな有償・無償の財やサービスを供給する。特に、市民社会の役割が大きいのは、福祉、介護、医療、環境、教育、文化芸術、スポーツなどの領域における対人サービス供給である。これらの領域では、政府、企業、家族では十分満たされなくなったニーズを、市民社会のサービス供給によって満たす動きが昨今強くみられるようになっている。(13ページ)

(3)市民育成機能/市民社会は人々が出会い、集い、語らい、取引や交渉を行う社交の場である。家庭や職場に比べると、市民社会における人間関係は、より多様な年齢、職業、階層の人々と交わる可能性が高いものとなる。また、そこでの関係性は、基本的に公権力や貨幣価値の力によって義務的ないし強制的に発生するものではなくて、個人の自由意思にもとづいて、自発的に形成され、不要になったら解消されるものである場合が多い。

このような多様かつ自発的な人間関係が育まれる市民社会組織への参加は、人々を民主主義に適合的な「善き市民」へと育成する機能があるとされる。(14ページ)

〇以上のメモから、「市民社会」論にいう「市民」には、「自立的」をはじめ「自律的」「理性的」「能動的」などの規範的価値や態度・行動が求められる。「自立的な市民」とは自助的自立や依存的自立をしている市民(「できる市民」)、「自律的な市民」とは自分で考え・行動し・責任を負う市民(「ブレない市民」)、「理性的な市民」とは知性や教養に基づいて合理的に判断する市民(「賢い市民」)、「能動的な市民」とは社会への参加や働きかけを行う市民(「行動する市民」)である。それらは、実体として存在する「市民」ではなく、理念的・規範的な「市民」像である。

〇また、「市民活動」と「市民運動」に関しては、管見をまじえてとりあえず次のように整理できよう。すなわち、「市民活動」とは、特定の組織や団体に属さないいわゆる一般「市民」を中心に、環境・平和・人権・福祉・教育・文化・地域・まちづくりなど公共領域における広範な問題の発見と解決をめざして、協働的かつ継続的に取り組む集合行為である。そして、「市民運動」はひとつは「市民自治」、ひいては「市民社会」の実現をめざす。

〇「市民」の要件と「市民活動」「市民運動」の成立条件でとりわけ重要なものは、「自律性」である。「自律」(autonomy)とは、権力に伏さず・権威に同調せず、自らの判断によって自らの行為を決定あるいはコントールすることである。その判断や行為決定を可能にするためには、自分が持つ知性や教養に基づいて、自分を取り巻く環境や直面している出来事・問題などについて認識・理解し、思考することが必要となる。また、自律は、自己判断に基づいて自分の行為を自分で規制・統制することから、他からの強制や拘束、妨害などを受けない、個人の自由意志を前提とすることはいうまでもない。その自由意志は、他人の言動に影響されないだけでなく、自分の欲求にも影響されずに自分をコントロールする意志を含意する。こうした自律にこそ「人間の尊厳」を見出すことができる。

〇要するに、真に「市民社会」に求められる「市民」像は、「自律的で理性的」な市民である。一面では、それを前提に、「自立的な市民」や「能動的な市民」が存在することになる。

〇人が自ら思考・判断し、自律的に行動するためには、個々人の自由意志と社会的責任に立脚した権利意識や自治意識をもって自覚的・能動的に学び続けることが肝要となる。こうした人間(「自律的で理性的な市民」)の育成・確保は、教育が取り組むべき根本的かつ現代的課題である。そしてまた、「まちづくり」に必要不可欠な営為である。それはまさに「市民福祉教育」の課題でもある。

〇上述のメモからいまひとつ、「市民」の要件を満たさない人々は「市民」ではない、という議論について一言したい。すなわち、日本社会はいま、分断や格差、貧困、偏見や差別が拡大し、自立が強制され、自己決定(自己責任)が追及されている。加えてコロナ禍にある。そんな社会にあって、「市民」の要件(自覚・意欲・能力など)を欠く、あるいはそれが不十分であるとみなされる高齢者や障がい者、子ども、生活困窮者、外国籍住民などがいる。形式的・外見的には市民であっても、実質的・本質的には市民ではない状況に追い込まれ、社会的に排除されている人々である。市民になろうとしても、あるいは市民になることが期待されても、市民になりえない人々である。

〇現代市民社会には、抑圧され排除される人々(「市民」)が存在し、それを生み出す歴史的社会構造がある。ここに、現代「市民社会論」が取り組むべき本質的な課題が存在する。「社会変革論としての市民社会論の現代的意義」([2]34ページ)が問われるところである。そして、現代市民社会が抱える歴史的社会問題を抉(えぐ)り出し、その根本的・本質的な解決を志向する「まちづくりと市民福祉教育」の内容や方法が問われることにもなる。激変する現代社会とそのもとでのコロナ禍にあって、「存在」する意味を問う時間と空間の余裕もなく、(筆者も含めて)ただ必死に生きているヒト(「市民」)がいることを改めて強く認識したい。

補遺 ―「市民」と「大衆」、「市民活動」と「住民活動」―

「市民社会」を構想する前提として、「大衆社会」からの “個人の自立” が問われることになる。「市民」と「大衆」の特性と関係性をひとつの座標図で表すと図2のようになろうか。

「市民社会」について論じるにあたって、「市民活動」と「住民活動」を区別し、その特性と関係性をひとつの座標図で表すと図3のようになろうか。

【初出】

<雑感>(137)阪野 貢/「市民社会論」再読メモ ―規範としての「市民」と実体としての「市民」―/2021年6月1日/本文

02 玉野井芳郎/地域主義

<文献>

(1)玉野井芳郎『地域分権の思想』東洋経済新報社、1977年4月、以下[1]。

(2)玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー』みすず書房、1978年3月、以下[2]。

(3)玉野井芳郎『地域主義の思想』農山漁村文化協会、1979年12月、以下[3]。

(4)玉野井芳郎・清成忠男・中村尚司編『地域主義―新しい思潮への理論と実践の試み―』学陽書房、1978年3月、以下[4]。

地域というのは、人が生き、働き、思考する場であり、従って拡大し、重層する性質をもっている。地域主義というのは、その場から、その存続の可能性を信じながら、関連する全体を見通すことである。(古島敏雄、[4]カバー)

私たちが価値の基準を常に大都会や中央や外国において、私たち自身の生活や地域環境を軽視しつづけたこと、そのことを厳しく問い直すことがなければ、地域主義は育たないだろう。(河野健二、[4]カバー)

〇周知の通り、玉野井芳郎は経済学者であり思想家、社会運動家であった。なによりも1970年代における「地域主義」「地域主義経済学」の提唱者・主唱者として著名である。1970年代は、高度経済成長(1955年~1973年)のひずみが露呈し、公害の続発や過疎・過密現象の激化をはじめ、自然環境の破壊や生活環境の悪化、住民の地域帰属意識の希薄化や連帯感の喪失などが進んだ時代であった。そんななかで地方分権や市民自治を重視する「地方の時代」や、自然・生態系や環境の保護を説くエコロジー思想などに基づく「住民運動」が注目された。

〇玉野井はいう。「現存の社会・経済システムに自然・生態系を導入することは、社会システムに〝地域主義〟(regionalism)を導入することにひとしいのである」([2]60ページ)。「60年代から70年代にかけて全国各地でまき起った激しい住民運動がなかったなら、地域主義の思想がこれほど広汎な社会的支持を得ることはなかったであろう」([3]18ページ)。「地域主義とは、<非政治的な市民文化の勃興>をこそ目指すべきものであって、そこには、市場経済的『市民社会』を突きぬけた地平(社会)に登場するであろう新たな『市民』(ビュルガー Bürger:ドイツ語)の再生が期待されている」([1]ⅲページ)。すなわち、玉野井の「地域主義」の背景には「エコロジー」や「住民運動」があり、新たな市民を再生する「社会変革」の方向が打ち出されていた。そして、玉野井の「地域主義の思想」は、「下から」の「内発的地域主義」によって、実践的に「地域共同体の構築」をめざしたのである。その理念的方向については、「地域的個性を背景としながら、独自の経済・伝統・文化の多様性を生かした地域分権的自治の自主的自発的確立」と要約される(杉野圀明「『地域主義』に対する批判(上)」『立命館経済学』第28巻第2号、立命館大学経済学会、1979年6月、22(190)ページ)。

〇ここでは、[3]を中心に、玉野井の「地域主義の思想」について留意したい論点や議論の一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「地方分権」は「地域分権」、「地方の時代」は「諸地域の時代」を意味する

「中央」そのものが地方分権、いや正しくは地域分権の確立を中央集権的に達成するというのは、もともと論理的矛盾ではないだろうか。すなわち、国が権力とカネをもって地域分権を達成するという道筋には、ほんらい大きい限界が横たわっているものとみなければならない。しかもその道筋には、国からのカネとモノの画一的な大量投入にともなう地域の混乱と荒廃が、いつものことながら待ち受けているはずである。([3]14ページ)

各自治体は、地域住民の総意を体現して、「地方の時代」にふさわしい自主・自立の姿勢を国にたいして表明しなければならないように思われる。最近、「国と地方は上下の関係でなく、対等の立場でそれぞれの機能を生かした協力関係でなければならない」と適切に提言されている。(それは)「地方」といわれるものが、単数の「国」と同一平面上にある単数の「地方」ではなく、「国」とは次元を異にして、歴史と伝統を誇る複数的個性の諸地域――そこには人間の生き生きとした生活感情がある――からなっていることを是認することにほかならない。「地方の時代」とは、正しくは「諸地域の時代」を意味するのである。([3]14~15ページ)

「地域主義」は実践的に地域共同体を構築することをめざす

国が「上から」提唱し組織する「官製地域主義」と区別して、「内発的地域主義」の私なりの定義を掲げておこう。――それは、「地域に生きる生活者たちがその自然・歴史・風土を背景に、その地域社会または地域の共同体にたいして一体感をもち、経済的自立性をふまえて、みずからの政治的・行政的自律性と文化的独自性を追求することをいう。」

この定義をめぐって、まず経済的自立というのは、閉鎖的な経済自給を指しているのではなく、とりわけ土地と水と労働について地域単位での共同性と自立性をなるべく確保し、そのかぎりで市場の制御を企図しようとしている。次に政治と行政については「自律」という表現を用いているように、地域住民の自治が強調されている。最後に、地域に生きる人びとがその地域――自然、風土、歴史をふまえたトータルな人間活動の場――と「一体感」をもつという重要な思想が語られていることに注意してほしい。([3]19ページ)

地域主義はもはや論理的構築というよりも実践的・歴史的構築の対象といってよい。([2]60ページ、[3]181ページ)

「地域主義」は地域生活者による「生活づくり」を最大の課題とする

地域主義のエコロジー基礎は、当然のことながら大気系と水系と土壌生態系より構成される。だからその地域性は、同時に季節性を含むことになる。地域主義における〝地域〟とは、このようなに空間的地域と時間的季節性によって特徴づけられる人間の生活=生産の場所と考えなければならない。([3]10ページ)

「地域主義」はなによりもまず地域共同体の構築をめざすことを提唱する。この提唱にたいして、「地域主義」とはかつての農村共同体の復活をはかる封建的反動だなどと非難するなら、それは見当違いもはなはだしいといわなければならない。こんにち求められている町づくりや村づくりはこれまでのような「ものづくり」ではない。町や村に棲む人びとの「生活づくり」こそが最大の課題なのだ。地域共同体の構築という「地域主義」の課題は、「ものづくり」から「生活づくり」への転換という時代の展望を含意するものであることが知られなければならない。([4]9ページ上・下段)

人間生活の日常性にかかわる諸問題については、その決定の主体は、国や社会のレベルにおける抽象的個人ではなくて、諸地域のレベルに位置する地方自治体であり、正しくはそれを構成する地域住民=地域に生きる生活者でなければならない。([3]22ページ)

「諸地域の時代」とは諸自治体が「憲法」や憲章などを制定する時代のことである

地域に生きる人々の文化・生活権は国レベルの法律ではなくて、地方の各自治体においてこそ確立されるべきものである。地方の時代とは諸地域の時代のことであり、諸地域の時代とは諸自治体がそれぞれの本格的な「憲法」、憲章、または条例を制定する時代のことであるといってよいのではなかろうか。なるほどこれらは、いずれも法律の下位規範であるかもしれない。しかし、何が地域の生活者=住民にとって真に共通の利益となるべきものであるかを自分自身の手で書くということは、法律にまさるとも劣ることのない「よきしきたり」をうちたてることを意味する。これが自治体の自己革新でなくて何であろう。([3]38~39ページ)

「地域主義」がめざす地域共同体は市町村レベルにおける「開かれた共同体」である

私たちの生活の小宇宙は、中央からの権力や金(かね)の支配から独立した、なによりも自立的な共同体でなければならない。これが第一の眼目と思われるが、それにとどまるものではない。第二には、この共同体は外にたいして開かれたものでなければならない。行政単位の面からすると、「わたしのまち」「わたしのむら」を代表する市町村は、都道府県の自治体レベルにたいして、「下から上へ」の情報の流れを根幹とする開かれた行政システムの基礎単位となるべきものであろう。([3]124ページ)

地域主義がめざす地域共同体は開かれた共同体でなければならない。開かれたという意味は、上からの決定をうけいれるというより、下から上への情報の流れをつくりだしてゆく。そればかりか地域と地域との横の流れを広くつくりだしてゆくことをも意味する。([4]9ページ下段)

それは、「中央」を否定して無政府の混乱した体制をつくりだすというのではない。それは「中央」を個性的諸地域の自立にもとづく地域分権に照応する、あるべき「中央」へと復位させるものといってよい。([3]17ページ)

「内発的地域主義」は「行政への住民参加」ではなく「住民への行政参加」をめざす

地域主義とは、金(かね)や政治権力の優位するMacht(権力:ドイツ語)の世界から、あらためて真のRecht(法と正義:ドイツ語)の世界を復位させてゆく努力を開始しなければならない時代と考えられる。([1]ⅲページ、[3]118~119ページ)

地域主義とは、単なる地方主義の域をこえて、内発的地域主義であるということを確認しなければならない。となると、自治体行政と住民との関係も、まさしく主客を転倒させなければならない。行政への住民参加ではなく、住民への行政参加ということとなり、ここに自立的主体による内発的地域主義の主張があらわれる。([3]119ページ)

〇地方分権改革は、1993年6月に衆参両院で「地方分権の推進に関する決議」がなされたことから始まる(それを起点とする)。1999年7月にはいわゆる「地方分権一括法」(2000年4月施行)が成立し、国と地方の関係が上下・主従の関係から対等・協力の関係に変わり、機関委任事務制度が廃止され、国の関与の新しいルール化が図られた。2021年3月、「第11次地方分権一括法案」が閣議決定されている。

〇「自治基本条例」が全国で最初に施行されたのは、2001年4月、北海道ニセコ町の「ニセコまちづくり基本条例」である。自治基本条例は、他の条例や施策の指針となる、自治体の自治(まちづくり)の方針と基本的なルールを定める条例であり、「自治体の憲法」と言われる。2022年4月現在、全国403自治体(全国1,718市町村)で制定されている。

〇玉野井の「地域主義」は、一面では、これらの動きを生み出すものでもあった。しかし、「地域主義」は、1970年代を中心にひとつのブームを巻き起こしたが、その後はいわれるほどの進展はみせなかった。その原因は奈辺にあるのか。その点をめぐって例えば、①自然環境や生態系と人間との関係性(破壊と脅威)や、巨大な独占資本による経済とそれに支配される地域経済(第一次産業や地方小工業など)との関連性(競争と収奪)などについての実証的分析なしに、規範的議論や主張(べき論)がなされている。②市場経済や政治・官僚・産業機構(癒着体制)がもたらす現実の地域社会の構造的矛盾について、科学的分析が不十分なまま、抽象的な議論にとどまっている。③「地方分権」(「地域分権」)という政治や行政に関わる議論でありながら、現実の政治・権力構造や政治・行政過程の分析を欠いている。④地域共同体が消滅しているなかで、また現実の中央集権的な行政システムのなかで、如何にして「地域主義」の実現を図るかという方法論が不明確である。⑤「まちづくり」の方向と展望は、その地域に自分を同一化する「定住市民」を必要とするが、その能動性や主体性を如何に育成・形成するかという論理が欠落している、などと評されることによるのであろう。これらを総じて別言すれば、地域・住民が地域の実態を踏まえて主体的・自律的に統治権を行使する(国の地方への関与を縮小するという「地方分権」と対峙する)「地域主権」(regional sovereignty)の「社会変革」の課題や方法、展望が見出せない、ということであろう。

〇玉野井の「地域主義」に共感するところは多い。「地域主義」は、公害反対運動や生活環境を守る住民運動、それに「まちづくり」の実践・研究などに大きな示唆を与えた。しかし、それが規範的であるがゆえに、理論構築については厳しい評価を受けた(受けている)ことも確かである。(筆者による)以上の諸点はその一部であり、相互に関連し重なり合っているが、「まちづくりと市民福祉教育」に関する課題に通底するものでもある。そしてそれは、新たな「社会像」としての「コミュニズム」(共同体主義)や「地域主権社会(国家)」とそのための「市民」の育成・確保のあり方を問うことになる。

【初出】

<雑感>(135)阪野 貢/追記/「まちづくりの思想としての地域主義」を考える―玉野井芳郎著『地域主義の思想』再読メモ―/2021年5月20日/本文

03 ソーシャル・キャピタル/「活動する市民」と「シビック・パワー」

<文献>

(1)ロバート・D・パットナム、河田潤一訳『哲学する民主主義』NTT出版、2001年3月、以下[1]。

(2)坂本治也『ソーシャル・キャピタルと活動する市民―新時代日本の市民政治―』有斐閣、2010年11月、以下[2]。

〇わが国では、2000年代に入って「ソーシャル・キャピタル(Social Capital)」(社会関係資本。以下「SC」)についての研究が盛んに行われるようになった。SCの研究については、アメリカの政治学者ロバート・D・パットナム(Robert D.Putnam)のそれがよく知られている。パットナムは、1993年に出版した『哲学する民主主義』(NTT出版、2001年3月。原題 Making Democracy Work )において、SCを次のように定義した。「調整された諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」([1]206~207ページ)、がそれである。要するに、SCは、人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率を高める働きをする社会的な関係をいう。その内実・構成要素は「信頼」「規範」「ネットワーク」の3つである。そして、パットナムはいう。「信頼、規範、ネットワークのような社会資本の一つの特色は、普通は私的財である通常資本とは違い、普通は公共財である点である」([1]211ページ)。

〇「信頼」(trust)は、自発的な協調行動を生み出す源であり、SCの本質的な要素であるとされる。その信頼は、自分が個人的に知っている範囲の人々に対する信頼と、知らない人を含む一般的な人々に対する信頼とでは、信頼の性質は大きく異なる。パットナムが重視するのは、前者のパーソナルな信頼(personal trust)ではなく、後者の一般的信頼(generalized trust)である。小規模で緊密に結びついた前近代的なコミュニティにおいてはパーソナルな信頼だけでも足りるが、大規模で複雑化した現代社会においては、あまりよく知らない人同士の相互作用が圧倒的に多くなるため、知らない人を含んだ薄い信頼すなわち「一般的信頼」の方がより広い協調行動を促進することにつながり、SCの形成に役立つとしている。

〇「規範」(norm)は、「~べきである」と表現することのできるもので、法規範や、道徳や倫理、ルールや慣習などの社会規範がその典型である。パットナムは、さまざまな規範のなかでも、「互酬性の規範」(norms of reciprocity)を特に重視する。互酬性とは、相互依存的な利益の交換を意味するが、それは、「均衡のとれた互酬性」(同等価値の利益を同時に交換することを示す)と「一般化された互酬性」(現時点では一方的な、あるいは不均衡を欠く交換でも、将来的にはいま与えられた利益は均衡のとれた交換になるという相互期待を基にした交換の持続的な関係のことを示す)に分類される。パットナムが重視するのは、前者の均衡のとれた互酬性ではなく、後者の一般化された互酬性である。一般化された互酬性は、短期的には相手の利益になるようにという愛他主義に基づき、長期的には当事者全員の効用を高めるだろうという利己心に基づいており、利己心と連帯の調和に役立つとされる。

〇「ネットワーク」(network)には、職場内の上司と部下の関係などの「垂直的なネットワーク」と、合唱団や協同組合などの「水平的なネットワーク」がある。パットナムは、水平的かつ多様な人々を含むネットワークこそがSCを構成すると考える。そして、家族や親族を超えた幅広い「弱い紐帯」を重視し、そのなかでも特に「直接顔を合わせるネットワーク」が重要であるとする。

〇以上のように、パットナムが重視するSCの内実・構成要素は、「一般的信頼」「一般化された互酬性の規範」「水平性と多様性のある市民社会のネットワーク」の3つである。また、パットナムは、「ネットワーク」が「信頼」や「互酬性の規範」を生み、「互酬性の規範」や「ネットワーク」から社会的な「信頼」が生まれるというように、互いに他者を増加・強化させる関係にあることも指摘する。

〇パットナムの言説から筆者は、SCを人々の協調行動を活発にするネットワーク(社会的つながり)と、そこから生まれる互酬性の規範(お互いさまの支え合い)や一般的な人々に対する信頼感である、と理解したい。SCが多く蓄積されている地域・社会では豊かなネットワークのもとに人々の協調行動が起こりやすく、人々は互いに信頼しあい、互いに支え合って地域・社会の発展を促す、という論理である。いろいろな人々同士が社会的に豊かにつながり(ネットワーク)、それに基づいて互いに信頼しあい(信頼)、 “お互いさま” という思いから互いに支え合うこと(互酬性の規範)によって地域・社会の諸問題が解決され、より良い統治が進み、豊かな地域・社会が創り出されるのである。

〇わが国のSC研究において注目すべき論者のひとりに、坂本治也がいる。坂本の著作に『ソーシャル・キャピタルと活動する市民―新時代日本の市民政治―』(有斐閣、2010年11月)がある。そこで坂本は、パットナムの分析枠組みを援用しながら、日本の地方政府の統治パフォーマンス(performance、 遂行能力)とソーシャル・キャピタルの関係を計量分析を通じて明らかにする。その結果のひとつとして坂本は、統治パフォーマンスに有意なプラスの影響を与える唯一の媒介変数は、「活動する市民」が果たす「政治エリート(首長と議会議員)に対する適切な支持・批判・要求・監視の機能」である「シビック・パワー」(坂本の造語)であることが確認された。そしてシビック・パワーは、「一般市民」ではなく、「自らが定義する特定の『公益』の増進をめざし、異議申し立て、政治エリートの監視、啓発活動、公論喚起などの手段を通じて、政治機構の外側から政策過程に何らかの影響を与えようとする組織化された市民団体などで活動する運動家・活動家」である「市民エリート」(一般市民のなかの一部)によって担われていることが明らかになった、という(「2」215ページ)。その際、坂本にあっては「活動する市民」は、「政治エリートに対して批判的かつ活動的な態度・行動を有する市民」([2]131ページ)をいう。そして、政府の統治パフォーマンスを高め、より良き統治を実現するためには、「協調する市民」や「協働する市民」に加えて、政府を監視・批判する「活動する市民」の存在が必要不可欠となる。

〇ここで、SCと市民福祉教育の関係について一言する。それについて論じる場合まずは、SCの形成にとって市民福祉教育はどのような役割を果たすのか、市民福祉教育の展開にとってSCはどのような意味をもつのか、ということが問われる。その際、ひとつの仮説として、SCの醸成・蓄積・向上によって人々のつながりや社会的ネットワークが豊かに構築されるところでは、人々の、福祉によるまちづくりやそのための市民福祉教育への関心や理解、参加はその度合いを高める。また、福祉によるまちづくりや市民福祉教育への関わりが高い人々は、パーソナルネットワーク(個人を中心とした他者とのネットワーク)や社会的ネットワークとの親和性や価値を高め、SCの蓄積・向上を促すことになろうか。この点に関して、坂本のいう「一般市民」に対するそれとともに、「市民エリート」の育成・確保、すなわち「シビック・パワー」の育成・向上を図るための市民福祉教育のあり方が問われることになることに留意したい。

〇地域に根ざした、地域ぐるみの豊かな市民福祉教育の実践はSCを形成する。豊かなSCの蓄積は、より豊かな市民福祉教育の推進につながる。換言すれば、SCは市民福祉教育を推進するためのひとつの資源であり、またSCを醸成するプロセスは市民福祉教育の推進のプロセスの一部でもある。その点において、市民福祉教育の進展の度合いは、SCのひとつの指標になり得ると言えよう。

【初出】

<まちづくりと市民福祉教育>(5)阪野 貢/ソーシャル・キャピタルと市民福祉教育/2012年8月21日/本文

04 ソーシャルアクション/ソーシャルワーカーとソーシャルアクション

<文献>

(1)井手英策『欲望の経済を終わらせる』(インターナショナル新書)集英社インターナショナル、2020年6月、以下[1]。

(2)井手英策『幸福の増税論―財政はだれのために―』岩波新書、2018年11月、以下[2]。

(3)井手英策・柏木一惠・加藤忠相・中島康晴『ソーシャルワーカー―「身近」を革命する人たち―』ちくま新書、2019年9月、以下[3]。

(4)高良麻子『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル―「制度からの排除」への対処―』中央法規出版、2017年2月、以下[4]。

(5)小熊英二『社会を変えるには』講談社現代新書、2012年8月、以下[5]。

(6)木下大生・鴻巣麻里香編『ソーシャルアクション! あなたが社会を変えよう! ―はじめの一歩を踏み出すための入門書―』ミネルヴァ書房、2019年9月、以下[6]。

所得制限は、さまざまな政治対立を生みだす原因となっている。日本の予算は、義務教育、外交、安全保障をのぞき、ほとんどが低所得層や障がい者、ひとり親世帯などの「だれかの利益」でできている。そして大半の給付には、所得制限という自助努力、自己責任の象徴である分断線が網の目のようにこまかく引かれている。受益者を限定すれば安あがりではある。だが、こうした制度設計そのものが、政府の公正さへの強い反発を生みだし、社会の分断を加速させるのである。(井手英策、[1]222ページ)

〇筆者が井手英策についてまず思い出す言葉を5つ挙げるとすれば、「分断社会」「All for All(みんながみんなのために)」「ベーシック・サービス」「ライフ・セキュリティ」そして「財政改革(消費税増税)」である。

〇[1]では、「新自由主義がなぜ日本で必要とされ、影響力を持つことができたのか、歴史をつぶさに振り返り、スリリングに解き明かす。グローバル化もあって貧困層がふえるなか、個人の貯蓄に教育も老後も委ねられる日本。本来お金儲けではなく、共同体の『秩序』と深く結びついていた経済に立ち返り、経済成長がなくても、個人や社会に何か起きても、安心して暮らせる財政改革を提言」する(カバー「そで」)。

〇[2]では、「なぜ日本では、『連帯のしくみ』であるはずの税がこれほどまでに嫌われるのか。すべての人たちの命とくらしが保障される温もりある社会を取り戻すために、あえて『増税』の必要性に切り込み、財政改革、社会改革の構想(自己責任社会から、頼りあえる社会へ)を大胆に提言する」(カバー「そで」)。

〇[3]では、「多くの人が将来不安におびえ、貧しさすらも努力不足と切り捨てられる現代日本。人を雑に扱うことに慣れきったこの社会を、身近なところから少しずつ変革していくのがソーシャルワーカーだ。暮らしの『困りごと』と向き合い、人びとの権利を守る上で、何が問題となっているのか。そもそもソーシャルカークとは何か。未来へ向けてどうすればいいのか。ソーシャルワークの第一人者たち(柏木・加藤・中島)と研究者(井手)が結集し、『不安解消への処方箋』を提示」する(カバー「そで」)。

〇ここでは、[1][2][3]を併読(再読)して、留意しておきたい井手(一部は中島)の言説(提唱、提案)のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「勤労国家」と「弱者救済」

(勤労、倹約、貯蓄という自助努力と自己責任を前提として作られた「勤労国家」にあって)生活水準の低下、将来への不安、国際的な地位の劣化などのきびしい状況が進んでいる。この状況を乗りこえる方法は、端的にいえば、ふたつにしぼられる。ひとつは、もう一度かつてのような成長を取りもどし、自己責任で将来不安にそなえられる状況を作る、勤労国家再生アプローチである。もうひとつは、低所得層や生活支援の必要な人たちを救済し、彼らを社会のなかに包摂していく格差是正アプローチである。([2]32、34ページ)

(ところが、現在の日本は、人口の急減や超高齢化などによる経済規模の縮小が進むなかで)「成長なくして未来なし」という、成長に依存する社会モデル(「成長依存型社会」)はもう限界に達している。また、日本社会は、共在感(「ともにある」という感覚:井上達夫『他者への自由』創文社、1999年1月)や仲間意識をもてない、利己的で孤立した「人間の群れ」と化しつつあり、格差是正や社会的包摂についての関心も低い。「弱者救済」を正義として語る時代はおわりつつある。([2]46、47、49、52、96ページ)

「頼りあえる社会」と「ライフ・セキュリティ」

消費を手びかえ、勤労、倹約、貯蓄の自助努力にはげみ、将来不安におびえて生きる自己責任社会をつづけていくのか、税による満たしあいをつうじて、だれもが安心して生きていける、経済活動も刺激する「頼りあえる社会」をめざすのか。痛みと喜びを(税で)分かちあう「頼りあえる社会」をつくりあげ、「私たち」という連帯の土台を再生しなければ、多くの人びとが感じている生きづらさはつづく。([1]174、175ページ)

そこで、消費税を軸に全員が痛みを分かちあいつつ、一定以上の収入や資産を持つ富裕層や大企業への課税でこれを補完すること、以上を財源として、すべての人びとに医療や介護、子育て、教育、障がい者福祉などの「ベーシック・サービス」(現物給付)を提供することが重要となる。そのサービスは、人びとが安心してくらしていける水準をみたす必要がある。これは、「ベーシック・インカム」(現金給付)ではなく、「社会保障」(Social Security)を超える、「生活」と「生命」の保障すなわち「ライフ・セキュリティ」(Life Security、生の保障)という考え方である。([1]222ページ、[2]84、135ページ)

「尊厳ある生活保障」と「品位ある命の保障」

「ライフ・セキュリティ」は、「均等な人びと」というときに、「人間らしい生」という共通点に着目し、すべての人たちを受益者として等しくあつかう。人間ならばだれもが必要とする/必要としうる(可能性がある)ベーシック・サービスを、すべての人びとに均等に配分することをめざす。「尊厳ある生活保障」である。([1]223ページ)

「ソーシャル・セキュリティ」をさらに推しすすめ、すべての「命と暮らし(=life)」を保障する「ライフ・セキュリティ」に編み変えていくことは、「救済の政治」を「必要の政治」へと転換することにほかならない。つまり「困っている人を助ける」から、「みんなの必要を満たす」への政治思想の転換である。([3]23ページ)

他方、社会的、経済的条件によって、他者と均等になれない人びとにたいしては、富裕な人より少ない税負担を、富裕な人より相対的に手厚い保障を提供することをめざす。消費税とともに富裕層や大企業への課税を強化し、生活扶助、住宅手当、職業教育・職業訓練も充実させる。「品位ある命の保障」である。([1]223ページ)

「公・共・私のベストミックス」と「ソーシャルワーク」

きわめて多様になっている個別のニーズを政府によるサービス給付だけで満たすことはむつかしい。したがって、「公」が共通のニーズを満たしていくのと同時に、「共」や「私」の領域とつながりを強め、個別のニーズ、別言すれば一人ひとりの「こまりごと」をどのように解消するかもあわせて検討されなければならない。「公・共・私のベストミックス」である。([1]225ページ)

「公」の領域は、自治会やボランティア団体などのさまざまなアクター(人や組織)が交錯する場である。そこでは、さまざまな地域ニーズを満たそうとするアクターを接続する、接着剤のような機能が必ず求められる。([3]221、222ページ)

そこで注目されるのが、ソーシャルワーク/ソーシャルワーカーである。ソーシャルワーカーにもとめられているのは、たんなる福祉やサービスの提供者としての役割ではない。接着剤のような役割が求められ、その資質がハッキリと問われることとなる。([1]225ページ、[3]222ページ)

ソーシャルワークの核心は、個別の「こまりごと」にたいして、それを発生させている「環境」それ自身を変革していくことにある。またその「こまりごと」は、かならずしも低所得層の生活困難にかぎられるものではなく、介護や子育て、教育など、所得の多寡とは関係なく生じうる個別の案件と向きあうのがソーシャルワーカーの第一の任務である。([1]226ページ)

「地域変革」と「組織変革」

ソーシャルワークは、「社会の変化と開発、つながり」を促進する実践である。その際の「社会」とはどこかにあるものではない。人びとのより身近で影響をおよぼせる「地域」や「組織」のなかに埋もれた資源を発掘し、ときには開発・創出(社会資源の発掘・開発・創出)しながら、他者との対話と関係構築を積み重ねるなかで形づくられる、総体としての環境、それがソーシャルワーカーにとっての「社会」である。([3]38、43ページ)

ソーシャルワークの実践では、人びとのニーズを中心に、人びとと地域社会環境との関係を調整することが重要となる。地域で暮らす多様な人びと相互の接点(対話やかかわり)を創り出すことこそが、地域社会に、お互いさまを共感し合える互酬性と多様性、人びとの信頼関係を創出し、すべての地域住民が決して排除されることのない地域変革を推進する原動力となる。([3]74、75ページ)

ソーシャルワークの中核に据えられているのは「社会環境の改善」であり、「社会変革」(social reform)である。その社会変革を個人(ミクロ)と国家(マクロ)の関係でとらえてしまうと、その実現可能性は遠のいていく。社会変革を個人と地域(メゾ)の関係でとらえれば、その実現可能性は格段に高まる。([3]65、77、78ページ)

ソーシャルワーカーの手の届かないところにある「社会変革」を取り戻すためには、まず、地域を変えていく道筋を示す必要がある。と同時に、ソーシャルワーカーが所属する組織を変革する方途も検討していかなければならない。ソーシャルワーカーの大部分は組織人である。それゆえ、経営の方針や組織内の上下関係の論理によって、彼らが状況に対して柔軟かつ迅速に対応することが難しい場合がどうしても存在する。(そこで、ソーシャルワークについて根本的に問い、共通理解を深め)ソーシャルワーカーは連帯しなければならない。総合的な生き物である人間尊厳を守るために。([3]78、216ページ)

「社会変革」と「個人のアイデンティティ変容」

「地域を変える」には、地域社会で暮らす一人ひとりのアイデンティティの変容が重要な契機となる。個人のアイデンティティの変容は、人びとの関係構造の変容による。つまり、人びとのかかわりの密度や質、そのリアリティが、関係構造を変容させ、一人ひとりのアイデンティティをも変化させていく。([3]80、82ページ)

個人のアイデンティティの変容、すなわち人びとの関係構造の変容を求めるためには、黙殺・無理解・不安や恐怖・排除に支配された関係性を、対話・理解・信頼・包摂にもとづく関係性へと変容させていくことが肝要である。([3]82ページ)

日本のソーシャルワークには、法や制度への行き過ぎた順応がしばしば見られる。また、法や制度だけでなく、社会環境それじたいを主体的に創造・変革していくという発想が希薄である。これらが相まって、ソーシャルワークとは何か、ソーシャルワークにおける正義とは何か、という共通理解もまた深められずにいる。これらの課題を乗り越えるためには、「社会変革」と「ソーシャルアクション」(社会的活動)の考えかたが必要となる。([3]83、84ページ)

「プラットホームの世紀」と「ソーシャルワーカー」

国や地方がさまざまな施策に細かく介入し、複雑化するニーズを一つひとつ満たしていくことには限界がある。したがって、国と地方、そして地域のそれぞれに「新たなプラットホーム」を作り直していかなければならない。([3]221ページ)

ベーシック・サーズを土台とするライフ・セキュリティによって誰もが安心して生き、暮らすという基本権が保障される。この「パブリック・プラットホーム」のうえにソーシャルワーカーの社会変革をつうじた地域の人的・制度的ネットワークという「コミュニティ・プラットホーム」が重層的に重なり合う。そうすれば、人びとの生存権も幸福追求権の双方が射程に収められることとなる。([3]221ページ)

「市場の世紀」ともいうべき20世紀は、「プラットホームの世紀」である21世紀へと大きな変貌を遂げる。その変貌の中心にソーシャルワーク/ソーシャルワーカーが存在する。([3]222ページ)

〇「地域変革」と「社会変革」の推進を図るソーシャルワーク/ソーシャルワーカーの重要なアプローチ・実践方法のひとつに、「ソーシャルアクション(Social Action)」がある。ここで、ソーシャルアクションに関する調査報告と言説の一部をメモっておくことにする。

〇ひとつは、日本社会福祉士養成校協会(2017年4月より日本ソーシャルワーク教育学校連盟)が2016年10月から翌年1月にかけて実施した「地域における包括的な相談支援体制を担う社会福祉士養成のあり方及び人材活用のあり方に関する調査研究事業」の<実施報告(暫定版)>(2017年3月)である。そこでは、地域包括支援センター(全数:4,729ヶ所、6,575票)と市区町村社協(全数:1,846ヶ所、2,961票)の職員を対象にした調査で、例えば「地域への働きかけ」について次のような報告がなされている。

〇「制度・施策の課題等の解決に向けて、地域住民が行政に対して働きかけを行うことを支援する」かという質問に対して、「全く実施していない」「あまり実施していない」と答えた地域包括支援センターの職員が79.7%、市区町村社協の職員が76.2%を占めている。また、そうした支援に「対応する力量」を有しているかという質問に対して、「全く有していない」「あまり有していない」と答えた地域包括支援センターの職員が76.4%、市区町村社協の職員が69.9%を占めている。ソーシャルワーカーによるソーシャルアクションの実践は乏しく、力量や意識は低いと言わざるを得ない。

〇また、「所属する組織の管理運営」について次のような報告がなされている。「必要な場合、組織のミッションやルールを超えた対応を行うよう、上司や同僚に働きかける」かという質問に対して、「全く実施していない」「あまり実施していない」と答えた地域包括支援センターの職員が54.0%、市区町村社協の職員が58.0%を占めている。また、そうした働きかけに「対応する力量」を有しているかという質問に対して、「全く有していない」「あまり有していない」と答えた地域包括支援センターの職員が55.7%、市区町村社協の職員が56.3%を占めている。前述したソーシャルワーカーによる「組織変革」に関して、留意しておきたい。

〇いまひとつは、冒頭<文献>に記した高良麻子の[4]における言説である。高良にあっては、日本における「ソーシャルワークの方法としてのソーシャルアクションは、研究と実践ともに停滞して」おり、「ソーシャルアクションの実践方法を、日本の現状をふまえた形で示す必要がある」。そこで、社会福祉士によるソーシャルアクションの調査・分析を通して、「日本における社会変動およびニーズの多様化等をふまえたソーシャルアクションの実践モデルを構築する」([4]3ページ)ことを[4]の目的とする。

〇高良によると、ソーシャルワークにおけるソーシャルアクションとは、「生活問題やニーズの未充足の原因が社会福祉関連法制度等の社会構造の課題にあるとの認識のもと、社会的に不利な立場に置かれている人びとのニーズの充足と権利の実現を目的に、それらを可能にする法制度の創設や改廃等の社会構造の変革を目指し、国や地方自治体等の権限・権力保有者に直接働きかける一連の組織的かつ計画的活動およびその方法・技術である」([4]183ページ)。その主なモデルには「闘争モデル」と「協働モデル」の2つがある。

〇「闘争モデル」とは、「『支配と被支配』や『搾取と被搾取』といった対立構造に注目し、それによる不利益や被害等を署名、デモ、陳情、請願、訴訟などで訴え、世論を喚起しながら、集団圧力によって立法的および行政的措置等をとらせる」モデルである。約言すれば、「デモ、署名、陳情、請願、訴訟等で世論を喚起しながら集団圧力によって立法的・行政的措置を要求する」モデルである。「協働モデル」とは、「制度から排除されている人びとのニーズを充足する非営利部門サービスや既存制度が機能するしくみを開発し、そのサービスを当事者のアクション・システムへの参加を促進するしかけとしながら、これらの実績等によって、法制度の創設や関係構造の変革等を多様な主体と協働しながら進めていく」モデルである。約言すれば、「多様な主体の協働による非営利部門サービス等の開発とその制度化に向けた活動によって法制度の創造(創設)や関係等の構造の変革を目指す」モデルである。([4]184、183ページ)。

〇そして高良はいう。従来のソーシャルアクションは、「集団圧力によって社会福祉の制度やサービスの拡充・創設・改善を集中的に要求していくもの(闘争モデル)が主であった」。本研究の事例研究で明らかになったソーシャルアクションは、「集団の力でニーズを充足する非営利部門サービスやしくみを開発してその実績を示し、主に地方自治体の行政職員、議員、サービス提供事業主体等と協働しながら、新たな政府部門サービスやしくみを創っていくもの(協働モデル)が主であった」([4]139ページ)。

〇高良によってソーシャルアクションの「協働モデル」が提示されたことは、ソーシャルアクションの実践・研究において意義深い。ただ、高良は、「闘争モデルのソーシャルアクションを、社会福祉関連法に規定される組織に属するソーシャルワーカーが被雇用者として実践することは現実的ではない」([4]189ページ)という。そうであれば、「組織に属する被雇用者」という点で、「地域変革」と「社会変革」の実現可能性は低くなる。そのような状況を打開するためには、「協働モデル」と「闘争モデル」をいかに活用するか、両モデルをいかに併用するか。あるいは、社会的弱者主体の社会福祉運動におけるソーシャルアクションにいかに取り組むか、社会的弱者の利益や権利を擁護・代弁(アドボカシー)するソーシャルアクションにいかに取り組むか、などが問われることになる。

〇いずれにしろ、社会福祉関連法制度の「縦割り」や「制度のはざま」が解消されず、「制度からの排除」が引き起こされている今日、「闘争モデル」のソーシャルアクションを展開することはソーシャルワーカーの社会的責務である。そして、今日においてもその役割は失われていない。それは、「すべてのソーシャルワーカーが避けては通れない実践課題であり、(『地域変革』と)『社会変革』の要諦」(中島[3]79ページ)である。留意したい。

〇ところで、山東愛美は、ソーシャルアクションをそのプロセスに基づいて次の2つに類型化している。要求や闘争による「ダイレクトアクション」と交渉や調整による「インダイレクトアクション」がそれである。山東にあっては、その特徴は表2のようになる。

〇そして山東は、2010年頃から、「ソーシャルアクションが論じられる際には、インダイレクトアクションをイメージすることが増えつつある」。それは、従来のソーシャルアクションとして認識されてきたダイレクトアクションの「完全な変容ではなく、分化・多様化」によるものである。こうした傾向がみられるのは、「地方分権や地域包括ケアなどの制度・政策的背景や、地域を基盤としたソーシャルワークやコミュニティソーシャルワークの台頭などの理論的動向も反映されていると考えられる」、という(山東愛美「日本におけるソーシャルアクションの2類型とその背景―ソーシャルワークの統合化とエンパワメントに着目して―」『社会福祉学』第60巻第3号、日本社会福祉学会、2019年11月、44ページ)。高良のそれとともに、留意しておきたい言説である。

〇なお、冒頭<文献>に記した、社会変革とソーシャルアクションに関する[5][6]について一言付け加えておきたい。[5]は、「社会を変える」ということについて歴史的、社会構造的、そして思想的に考察したものである。小熊は、「思考や討論のためのテキストブックとして本書を使ってもらえればいい」(513ページ)、という。[6]は、ソーシャルアクションの実践者とその実践者を支援することで間接的にアクションを起こした人々の物語集である。鴻巣は、「あなたのアクションは本の中にはありません。フィールドに出かけましょう」(ⅶページ)、という。

〇本を読んでいると、新たな気づきや学びとともに、“確かにその通りである”(「至言」)という一文に出合うものである。それが読書の魅力や醍醐味でもある。[5][6]から、筆者にとって、「社会を変える」の至言の一文のみをメモっておくことにする(抜き書き、見出しは筆者)。

「参加して何が変わるのか」「参加できる社会、参加できる自分が生まれる」

運動とは、広い意味での、人間の表現行為です。仕事も、政治も、芸術も、言論も、研究も、家事も、恋愛も、人間の表現行為であり、社会を作る行為です。それが思ったように行なえないと、人間は枯渇します。「デモをやって何が変わるのか」という問いに、「デモができる社会が作れる」と答えた人がいました。「対話をして何が変わるのか」といえば、対話ができる社会、対話ができる関係が作れます。「参加して何が変わるのか」といえば、参加できる社会、参加できる自分が生まれます。([5]516~517ページ)

誰もが何かの「当事者」であり、誰もが何かの「非当事者」である

障がい者、引きこもり、被差別部落、貧困、在日外国人、オキナワ、フクシマ、女性、LGBT。誰もが何かの「当事者」であり、誰もが何かの「非当事者」なのだ。私たちを「当事者」と「非当事者」に分断しようとする力に常に抵抗し続け、作られた境界を共に超えていこうとすることが、社会を変えることにつながるのかもしれない。([6]52ページ)

〇日本における「ソーシャルアクション」の実践や研究、それに教育は、「乏しく」「停滞しており」「脆弱である」などと評される。福祉教育におけるそれは、皆無と言ってよい。それらの背景は何か、その問題や原因は奈辺にあるか。「ソーシャルアクション」は、当事者を含む社会福祉運動なのか、ソーシャルワーカーによる援助技術なのか。「ソーシャルアクション」とコミュニティソーシャルワークやアドボカシー(擁護・代弁)の概念との関係性や整合性をどう考えるか。「ソーシャルアクション」におけるソーシャルワーカーの役割や専門性をどこに見出すか。「まちづくりと市民福祉教育」は「ソーシャルアクション」をどう位置づけ、どう考えるのか。検討すべき残された課題は多い。[5]と[6]は、これらの課題検討のひとつのとば口(入り口)にあるとも言えよう。

【初出】

<雑感>(117)阪野 貢/ライフ・セキュリティとソーシャルワーク:「困っている人を助ける」から「みんなの必要を満たす」への政治思想の転換―井手英策の「新書」3点の読後メモ―/2020年9月1日/本文

<雑感>(118)阪野 貢/追記/社会変革とソーシャルアクション:「社会を変える」の至言―ワンポイントメモ―/2020年9月8日/本文

05 コミュニティデザイン /「福祉はまちづくり」の時代における「市民」

<文献>

(1)山崎亮『コミュニティデザイン―人がつながるしくみをつくる―』学芸出版社、2011年5月、以下[1]。

(2)山崎亮+NHK「東北発☆未来塾」制作班『まちの幸福論―コミュニティデザインから考える―』NHK出版、2012年5月、以下[2]。

(3)山崎亮『コミュニティデザインの時代―自分たちで「まち」をつくる―』中公新書、2012年9月、以下[3]。

(4)山崎亮『縮充する日本―「参加」が創り出す人口減少社会の希望―』PHP研究所、2016年11月、以下[4]。

〇周知の通り、山崎亮は、「日本でただひとりのコミュニティデザイナー」「地方再生の救世主」などと紹介されることもあるという、斯界の第一人者である。山崎によると、コミュニティデザイナーとは、「モノをつくらないデザイナー」「地域の課題を、地域の人たちが解決するための場をつくるデザイナー」([2]9、16、122ページ)である。また、「コミュニティデザイナーは『救世主』ではない。この仕事は〝主〟になってはならない仕事だ。まちづくりの主体となるのは、その地域で暮らす住人である。(コミュニティデザイナー:筆者)がリーダーシップを発揮して、『みなさんでこういうまちをつくりましょう』と言ってしまったら、住民主体のまちづくりはできなくなる」([2]122ページ)。要するに、住民主体の内発的な「まちづくり」すなわち「コミュニティデザイン」を進めるために、人と人を結びつけ、その関係性を深める “しくみ” を「デザイン」(注①)することが、コミュニティデザイナーの仕事である。その際、いわれる「地方消滅」をただ不安がり嘆(なげ)くのではなく、いわゆる「活動する市民」(まちづくりについて主体的・自律的・能動的な態度・行動を有する住民)を如何に確保・育成するかのプロセスをデザインすることが肝要となる。山崎は次のよういう(抜き書きと要約)。

社会の課題を解決するためのデザインについて考えるとき、2つのアプローチがあるような気がする。ひとつは直接課題にアプローチする方法。困っていることをモノのデザインで解決しようとする方法である。(中略)一方、課題を解決するためにコミュニティの力を高めるようなデザインを提供するというアプローチもある。(中略)コミュニティデザインに携わる場合、後者のアプローチを取ることが多い。コミュニティの力を高めるためのデザインはどうあるべきか。無理なく人々が協働する機会をどう生み出すべきか。地域の人間関係を観察し、地域資源を見つけ出し、課題の構成を読み取り、何をどう組み合わせれば地域に住む人たち自身が課題を乗り越えるような力を発揮するようになるのか、それをどう持続させていけばいいのかを考える。([1]246~247ページ)

〇コミュニティデザイナーは、コミュニティデザインという方法によって、そのまちに暮らす住民自らがまちの現状を把握し、問題を理解し、課題を解決していくプロセスをデザインする、地域支援(まちづくり支援)の専門家である。その方法は山崎によると、基本的には次の4段階によって進められる(抜き書きと要約)。

第1段階:ヒアリング

ヒアリングの内容は大きく分けて、「どんな活動をしているのか」「その活動で困っていることは何か」「ほかに興味深い活動をしている人がいたら紹介してくれないか」の3点である。地域の情報を調べ、人の話を聴き、地域の人間関係を把握し、現地を歩いて回るうちに、その地域でどんなことをすればいいのかが少しずつ見えてくる。

第2段階:ワークショップ

地域の特徴や課題を整理、共有し、取り組んでみたいプロジェクトやその実現の方法などについて話し合う。その手法は、ブレーンストーミング、KJ法、ワールドカフェ(カフェのようなリラックスした空間で次々とテーブル=カフェを移動しながら、違う人とミーティングを重ねる手法)など、話し合う内容や集まったメンバーによって決める。

第3段階:チームビルディング

アイデアが出そろった段階で、「誰がどのプロジェクトを担当するのか」を決めることになる。その際、自分が取り組みたいプロジェクトを選んでもらいつつ、メンバーの調整を行いながら、担当チームをつくる。チームごとに構成員の役割を決めて、本人たちが協力してプロジェクトが進められる体制を構築する。

第4段階:活動支援

できあがったチームの活動(特に初動期の活動)を支援する。チームが活動を進めるために相談に乗ったり、情報提供を行ったり、必要なスキルを得る機会を設けたりなどする。初動期のサポートは、チームの活動内容を見ながら徐々に減らしていく。自分たちだけで活動できるようになるのが最終目標なので、チームにできることが増えたらコミュニティデザイナーは手伝いを減らす。([3]180~195ページ)

〇まちづくりには、地域の特性や課題に応じたクリエイティブな思考やオリジナルなアイデア、斬新なセンスなどが求められる。そこから、コミュニティデザイナーには、それらを生み出す知識や情報(事例)、態度や行動、そしてアイデアを “かたち” にしブラッシュアップする(磨き上げる)技能(スキル)などが必要となる。また、個々の住民(個人的実践主体)の主体形成のみならず、それを集団的実践主体や運動主体へと育成・向上させるためのメソッド(手法、やりかた)を身につけることも肝要となる。

〇なお、山崎においては、アメリカの心理学者ダニエル・ゴールマン(Daniel Goleman)の「社会的知性」(SQ:Social Intelligence Quotient)に関する所説を引用し、コミュニティデザイナーには次のような能力が求められることになる。(1) “読み取り能力”(「社会的意識」:ゴールマン)、すなわち「他人の感情を読み取る能力」「人の話をしっかり聴く能力」「相手の意図や思考を理解する能力」「社会のしくみを知る能力」の4つの能力と、(2) “そのうえでどう行動するか”という能力(「社会的才覚」:ゴールマン)、すなわち「相手と同調する能力」「自分の意図を効果的に説明する能力」「他者に影響を与える能力」「人々の関心に応じて行動する能力」の4つの能力、がそれである([3]219~220ページ。ダニエル・ゴールマン、土屋京子訳『SQ 生きかたの知能指数―ほんとうの「頭の良さ」とは何か―』日本経済新聞出版社、2007年1月、130~158ページ)。

〇いずれにしろ、まちづくりには、「まちの人たちが主体となれる方法論で(地域の:筆者)課題を解決していける人材」、つまり「ファシリテーター」が必要となる([2]154ページ)。周知の通り、全国には、2009年度から実施されている国(総務省)の「集落支援員」や「地域おこし協力隊」の事業などを活用し、地域の課題解決やまちづくりに取り組む人材を積極的に導入している地方自治体がある。2021年度における(専任)集落支援員は1,915人、自治会長などとの兼務の(兼任)集落支援員は3,424人、実施自治体は386団体、地域おこし協力隊員は6,015人、受け入れ自治体は1,085団体を数える。その数は増加傾向にあるが、決して多くはない。また、受け入れ態勢の不備や地域(地元)住民との意識のズレなどによって、その制度が十分に機能しているとはいえないところもある。

〇まちづくりのソフト事業である人材育成は、何よりも地域が取り組むべき課題である。そこでは、まちづくりをファシリテート(支援、促進)する人材の確保・育成とともに、「活動する市民」や一般住民へのまちづくに関する意識啓発・教育が必要かつ重要となる。 2014年度に東北芸術工科大学(山形市)に日本で最初の「コミュニティデザイン学科」(学科長・山崎亮)が開設された。学科の合言葉は、「ふるさとを元気にするデザインを学ぼう!」であるという。コミュニティデザイン(まちづくり)の本格的な人材育成が期待される。

〇フランスの経済学者トマ・ピケティ(Thomas Piketty)の『21世紀の資本』(山形浩生ほか訳、みすず書房、2014年12月)がベストセラーになった。そこでの言説のひとつは、先進国では経済的格差が拡大し、固定化する傾向にある。その原因は保有する資産の多寡にある。資産家は投資によってさらに資産を増やし、その一方で低所得者は、賃金が上がらない限り資産形成を行うことができない、というものである。同じような言い回しをすれば、地域では生活環境の格差が拡大し、固定化する傾向にある。その原因のひとつは、住民主体のまちづくり(コミュニティデザイン)とその啓発・教育の事業・活動の実施度にある。住民主体のまちづくりが活発な地域は、その実態(実情)や特性を活かした新たなまちづくりを推し進める。その取り組みが低調な地域では、地域の課題を発見し、それを解決するための「人のつながり」(山崎)が広がらない。筆者がここで言いたいことのひとつはここにある。それは、市民福祉教育に通底するものでもある。

〇[4]は、「縮充する社会」をつくるためには人々の主体的な「参加」が必要不可欠であるとして、「まちづくり」などの8つの分野における「参加」の潮流を、各分野を牽引するリーダーとの対話を通して纏めあげたものである。「縮充」とは、「人口や税収が縮小しながらも地域の営みや住民の生活が充実したものになっていく」([4]17~18ページ)ことをいう。山崎の論点や言説の一文をメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「楽しさなくして未来なし」

人口が減り、少子化と高齢化によって活気を失ったまちが再び元気になるためには、そのまちに暮らす人たちの「参加」が不可欠になる。「参加なくして未来なし」である。([4]14~15ページ)

「楽しさ」は、参加型社会の重要なキーワードになる。「正しい」だけでは仲間は増えない。どんなに立派な取り組みでも、つまらなければ長続きはしない。活動することに、「楽しさ」を見出せてこそ、参加は市民にとって社会を変革する有効な方法となり得る。その意味で、「楽しさなくして参加なし」である。([4]36ページ)

「楽しさなくして参加なし」「参加なくして未来なし」を縮めて言えば、「楽しさなくして未来なし」ということになる。つまり、「楽しさ」と「未来」とを結びつけるしくみが「参加」だということになる。([4]19ページ)

「住民」を「市民」に変える

ハンナ・アレント(1906年10月~1975年12月、ドイツ出身の哲学者:筆者)は、人間の生産的な行為を「労働」「仕事」「活動」の3つに分類した。お金のためではなく、モノを残すためでもなく、自ら主体的にやりたいと感じ、そこに他者が何らかの価値を見出せる行為を「活動」と位置づけた。そして、「活動」に重きが置かれてこそ、豊かな社会はつくられるとアレントは論じている。([4]61ページ)

「活動」する人たち、もしくは「活動」する意識を持った人たちが「市民」になる。地域をよくするための「心理的介入」(ワークショップなどで住民の生活を意識から変えていこうとする活動)は、「住民」(「一般の人」)を「市民」に変えていく活動をいう。コミュニティデザイナーの仕事は、「住民」の意識が「市民」へと変わるように支援することである。したがって、住民の主体的な変化を促すために介入するのが役目になる。([4]61~62、64ページ)

「参加」の発展性

「参加」には発展性がある。参加することの楽しさを知れば、「参画」する意欲が生まれる。他者がつくった計画に加わることは「参加」だが、計画の策定段階に自ら加わることは「参画」になる。「参画」の動きが活発な分野では、もっと高次元の現象が起こり得る。それが「協働」(コラボレーション)という活動である。([4]68ページ)

行政への住民参加(住民活動の原動力)には、「住民がやりたいこと」「住民ができること」「行政が求めていること」の3つがある。この3つ輪が重なるところに、縮充の時代に求められる「参加」「参画」「協働」のヒントがある。([4]146ページ)

この3つの輪を「自分がやりたいこと」「自分にできること」「社会が求めていること」と書き換えれば、人生を傾けて取り組める活動を探り当てることができるかもしれない。([4]426ページ)

「当事者」が「現場」で学ぶ

日本の戦後の社会福祉に欠けていたのは、「わたしたち」にとっての「教育」だった。課題というのは“当事者”の参加なしには解決できない。法律を整えたり、施設をつくったり、お金を与えたりしても、当事者である「わたしたち」に課題を解決する意欲がなければ、社会が豊かになることはない。言い換えれば、当事者が学ぶことによって課題解決の道は開かれる。これからの地域福祉に必要な知恵を、「わたしたち」は、どこで学ぶのか。現場で学べばいい。地域の活動に参加して、人と人とのつながりのなかで体験し、発見し、感動し、共感しながら知恵を会得(えとく)することに勝る教育はない。([4]355ページ)

学校や社会教育の現場などの教育の分野がいよいよ参加型に変わろうとしている(アクティブラーニング、コミュニティ・スクール等:筆者)この動きは、あらゆる分野に影響を及ぼし、参加型社会から参画型社会、さらには協働型社会へと発展していく大きな推進力になる可能性がある。いよいよ本丸である。([4]358~359ページ)

〇要するに山崎は、日本の人口減少社会の希望は市民の「参加」にある。「縮充する時代の行方には、正確もなければゴールもない。『学び』というインプットと、『活動』というアウトプットを、つねに市民が織り返している状態にこそ大きな意味がある」(440ページ)、という。シンプルであり、それ故に訴求性の高い結論である。「まちづくりと市民福祉教育」に通底する基本的な視点・視座として認識したい。

注

①山崎にあっては、「デザイン」とは「社会的な課題を解決するために振りかざす美的な力」である。すなわち、多くの人たちに関係している課題を見つけ、それをたくさんの人が共感するような“美しい方法”で解決しようとする行為をいう([3]233ページ)。

補遺

①山崎は、「コミュニティデザインとまづくりは同じではない。(中略)横文字を組み合わせたコミュニティデザインよりはまちづくりのほうが理解してもらいやすい。(中略)まちづくりという言葉は馴染みがあるのだろう。それならそれでいい」([3]213~214ページ)としながら、次のように述べている。

(地域のさまざまな:筆者)人の集まりが力を合わせて目の前の課題を乗り越え、さらに多くの仲間を増やしながら活動を展開することを支援するのが(中略)コミュニティデザインである。これは、コミュニティの力を増幅させるという意味で「コミュニティエンパワメント」や「コミュニティオーガニゼーション」と呼ばれる手法に近いのかもしれない。あるいは、社会福祉の分野でいわれる「コミュニティワーク」や、開発途上国支援の分野でいわれる「コミュニティディベロップメント」に近い方法なのかもしれない。いずれも「つくることを前提としないコミュニティづくり」であるから、今後はこうした分野の知見を活かしながら、コミュニティデザインの実践を続けたいと思う。([3]123ページ)

②[4]で山崎亮が「対話」した「医療・福祉」分野のインタビュイーは大橋謙策である。山崎は次のように述べている。

大橋さんの言葉を借りれば、福祉事業者や研究者の間で70年代からスローガンのようにいわれていた「福祉のまちづくり」が、90年代から「福祉でまちづくり」へと変わったのである。大橋さんは、2010年代は「福祉でまちづくり」から「福祉はまちづくり」といわれる時代へと移行したと話していた。([4]331、335ページ)

【初出】

<雑感>(26)阪野 貢/住民主体の内発的なまちづくりとコミュニティデザイン―持続可能な地域再生と住民の主体形成―/2015年4月1日/本文

<ディスカッションルーム>(66)阪野 貢/「「縮減社会」(小滝敏之)と「縮充社会」(山崎亮):参加・つながり・自治―資料紹介―/2017年3月1日/本文

06 コミュニティ・オーガナイジング/COのプロセスとステップ

<文献>

(1)マシュー・ボルトン、藤井敦史・ほか訳『社会はこうやって変える!―コミュニティ・オーガナイジング入門―』法律文化社、2020年9月、以下[1]。

(2)鎌田華乃子『コミュニティ・オーガナイジング―ほしい未来をみんなで創る5つのステップ―』英治出版、2020年11月、以下[2]。

〇[1]は、「現状に怒りを覚え、それに対して何かをしたいと考えている人、社会システムに不満を抱いている人、国の行く末に不安を覚えている人のためのもの」であり、「自分の信じていることに対してどのように変化を生み出していくことができるかについて書かれている」(1ページ)。[2]は、「世の中のできごとに『何かがおかしい』と思ったり、暮らしている地域の問題に気づいたり、今の日本社会や政治の状況にもやもやしたものを感じたりしている人に、少しでも、その状況を変えられるかもしれない、と思ってもらうために」(1ページ)書かれたものである。[1]と[2]はともに、「コミュニティ・オーガナイジング(Community Organizing)」(「CO」と略される)の手法や本質について具体例を交えながら解説(説述)し、それを通して「社会を変える」「ほしい未来をみんなで創る」プロセスや方法を解き明かす。

〇[1]における基本的な概念のひとつは、「パワー」と「自己利益」である。「パワー」についてボルトンはいう。社会の変革と民主主義の刷新を図るためには、日常的な生活における「パワー」(課題を解決する能力、影響力を発揮する能力)が必要不可欠である。市民は誰もが、何らかのパワーを持っている。市民は、正義や道徳的正しさを振りかざして政治や社会に対する批判や糾弾に終始したり、限定的で象徴的な抗議活動や政治運動を展開したりするのではなく、自らのパワーの形成・向上に努めなければならない。その際、権威や権力、組織や資金などを持たない多くの市民にとっては、異質な人々や団体・組織などとの関係性(信頼関係、協働関係)を構築・拡大することが肝要となる。そこにパワーが生み出される。そして、社会変革は、「小文字の政治」(政府レベルでの意思決定をめぐる『大文字の政治』ではなく、ローカルな領域で共通の課題をめぐってなされる市民間の協議や意思決定)によって可能となる(27ページ)。

〇「自己利益」についてボルトンはいう。社会変革への市民参加は、自分の利益を度外視したものではなく、先ずは個人的で具体的なニーズや動機による「自己利益」に基づく。その個人的な利益は他の人々との個人的な利益と結びついており、そこから自己利益の共通部分すなわち公共的な利益が見出されることになる。そして共有された自己利益が他者や団体・組織などとの関係性と、それに基づくパワーを創り出す。共通の自己利益によって、「人々は、偏見のバリアを越えて、連携することができ」、それが「健全な民主政治のために必要とされる幅広い連帯感情の基盤」となるのである(41ページ)。要するに(平易に言えば)、社会を変えるためには関係性に基づく市民の力(パワー)が必要であり、自己利益につながっている課題こそが市民の行動やアクションを促す。これがコミュニティ・オーガナイジングの起点となる考え方である。

〇ボルトンは、コミュニティ・オーガナイジングのプロセスについて次のように述べる。図4は、「コミュニティ・オーガナイジングのプロセス」を表示したものである。

もし変化を望むのならば、パワーが必要だ。共通の利益をめぐって、他の人々との関係を通してパワーを構築するのだ。そして、共通に直面している大きな(抽象的な)問題を(解決可能な)具体的課題に分解し、必要な変化を作り出せるパワー(権力、影響力)を持っている意思決定者が誰なのかを特定することが重要である。それから、意思決定者の反応(リアクション)を引き出すアクションを起こして、彼らとの関係を構築する必要がある。もし、彼らが変化を実行することに同意しないのであれば、アクションのレベルを上げるか、より創造的な戦術を駆使することになる。そして、実践しながら学び、徐々に小さな成功体験を積み重ねながら、より大きな課題に対する準備を進めていく。こうした戦略を可能にするために、コミュニティ・オーガナイジングと呼ばれるアプローチを構成する一連のスキルやツールが存在している。(3~4ページ。丸括弧内は筆者)

〇以上が、[1]におけるボルトンのコミュニティ・オーガナイジング論から筆者が押さえておきたい論点や言説である(パワーとアクションに関する実用的なスキルやツールについては省略)。社会変革を生み出すためのコミュニティ・オーガナイジングの方法、その原則についてボルトンはいう。「正義は、それを実現するパワーがある時だけ手にすることができる」(24ページ)、「自分でできることをしてあげてはならない」(120ページ)。別言すれば、「正義を追求・実現するためにはパワーが必要である」、「他の人の能力を高める・自分でできることは自分でする」、それが社会を変えるのである。そしてボルトンは、「コミュニティ・オーガナイジングの文化は個人の絶望や挫折を集団的な怒りや変化へのパワーへと変えることを目的としている」(132ページ)と述べる。核心の一言である。

〇[2]は、世の中の出来事について「仕方がない」と諦めてしまうのではなく、「仕方がある」ことを知って社会を変えていく方法論、すなわちコミュニティ・オーガナイジングについて解説する。それは、鎌田にあっては、「仲間を集め、その輪を広げ、多くの人々が共に行動することで社会変化を起こすこと」(1~2ページ)と定義づけられる。

〇[2]で注目すべきは、コミュニティ・オーガナイジングの「5つのステップ」(55ページ)である。その要点をメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換)。図5は、「コミュニティ・オーガナイジングのステップ」を表示したものである。

(1)共に行動を起こすためのストーリーを語るパブリック・ナラティブ

まず自分自身のナラティブ(物語)を語ることによって自分の想い(私のストーリー)を他者に伝え、それを他者と共有して一体感(私たちのストーリー)を作り出し、共有した価値観のもとで、いま共に行動する必要性や理由(行動のストーリー)について語る。(95~96ページ)

(2)活動の基礎となる人との強い関係を作る関係構築

ひとつひとつのアクションを振り返り(すなわち学びながら行動し)、それぞれが持つ関心や資源を交換し、そのためにも一対一(フェイス・トゥ・フェイス)の対話を重視することによって価値観を共有し、人との強いつながりを作る。(107ページ)

(3)みんなの力が発揮できるようにするチーム構築

多様性に富んだメンバーで共有する目的を作り、みんなの約束事(合意事項)を設定し、相互依存に基づく役割を明確にすることによって計画したゴールが達成され、チームワークが向上し、活動に参加しているメンバー個人が成長するチームを作る。(126ページ)

(4)人々の持つものを創造的に生かして変化を起こす戦略作り

①一緒に立ち上がる人(同志)は誰か、②ほしい変化(戦略的ゴール)は何か、③どうしたら持っているものを必要な力(問題解決能力)に変えられるか、④戦術(戦略を具体的に実行する手段)は何か、⑤(時間枠のある)行動計画は何か、に応える効果的な戦略(方向性・シナリオ)を立てる。(152ページ)

(5)たくさんの人と行動し、効果を測定するアクション

小さなことから安心して・安全にチャレンジできる場を用意したり、多様な視点や意見を出し合って自由闊達に議論できる場を設定したりしてリーダーシップ(他者が目的を達成できるようにする責任を引き受けること。他者と関係を作り、他者の力を引き出し、他者を動かす能力)を育み、よりたくさんの人をアクションに誘うとともに、一連の行動やプロセスを振り返る。(72、215ページ)

〇こうした「5つのステップ」(実践)を支えるのは、「コーチング」である。鎌田はいう。コーチングは、①より前向きに仕事に取り組むために行う。②成果を達成するための資源の使い方を分析・評価できるようにする。③知識やスキルを強化するために行う、のである。そして、コーチングを受けることによって、またチームメンバー同士がコーチングすることによって、主体的に動けるリーダーや自分で考えて行動できる人が育っていく(231ページ)。

〇以上が、[2]における鎌田のコミュニティ・オーガナイジング論の骨子である(具体的な方法や手法については省略)。その基本的な考え方は至ってシンプルである。自分たちが暮らす地域・社会を自分たちの選択と行動によって創造あるいは変革する(より健全な市民社会を創る)ためには、人々の間に関係性を作り、草の根のリーダーシップを育て、共に行動する(コミュニティをつくる)ことが肝要となる。そしてそこでは、解決や変化を求めて「行動する人」(コミュニティ・オーガナイザー)の育成・確保が問われる。その際のコミュニティ・オーガナイザーとは、「困難に直面している人たちをオーガナイズ(組織化)して、その人たちの持っているものを使って、パワーを作り出し、問題の解決を促す人のこと」(63~64ページ)をいう。

〇「困難を抱える人々が変化の源」(63ページ)である。一般市民がアクション(活動や運動)を起こして社会変革を促す。そのための方法や行動である「コミュニティ・オーガナイジングを日本社会にも広めていかなければならない」(4ページ)。これが鎌田の考えや願いである。「まちづくりと市民福祉教育」について探究する筆者のそれと通底するところでもある。

〇改めて強調しておきたい。「コミュニティ・オーガナイジングは、いつも次の質問から始まる。あなたは何に怒りを覚えるのか」([1]18ページ)。「人を行動(コミュニティ・オーガナイジング)に動かす原動力は『怒り』である」([2]92ページ)。

【初出】

〈雑感〉(162)阪野 貢/「コミュニティ・オーガナイジング」考―そのプロセスとステップ―/2022年9月15日/本文

07 関係人口/地域再生主体としての「新しいよそ者」

<文献>

(1)田中輝美『関係人口の社会学―人口減少時代の地域再生―』大阪大学出版会、2021年4月、以下[1]。

〇地域づくりに関してしばしば、「よそ者、若者、ばか者」という3者が挙げられ、その役割が指摘される。従来のシステムや活動に対して批判的で、新しい見方を醸成する「よそ者」、しがらみのない立場から、新たなエネルギーによって次の時代を切り拓く「若者」、旧来の価値観の枠組みからはみ出し、既成概念を壊す「ばか者」がそれである(真壁昭夫『若者、バカ者、よそ者―イノベーションは彼らから始まる!』PHP研究所、2021年8月参照)。そこに通底するのは、常識や固定観念にとらわれず、客観的に物事を考え、前向きに行動する姿勢や態度である。彼らは地域づくりの現場で、ときに好意的・肯定的に評価され、またときには地域や組織から受け入れられず、軽視あるいは排除される。

〇私事にわたるが、筆者がいま暮らす “まち” に定住して25年が過ぎた。そして僭越ながら、ある思いや願いのもとで、地域との関わりにおいて「よそ者、若者、ばか者」の役割を多少とも果たそうとしてきた(している)。しかし、地域からの基本的な評価は、いまだに地域外からの「よそ者」(移住者)である。コトによってはある役割を果たすことが要請・期待されるが、それとて地域に住む一般的な住民とは異質な「よそ者」「見知らぬ者」に対してである。そうしたなかで、「よそ者、若者、ばか者」に無頓着・無関心に暮らす地域住民が多い。これが、多かれ少なかれ伝統的な共同性や社会関係が残る農村部や中山間地域を抱える、地方の小都市(人口約8万6,000人)のひとつの実相である。

〇また、地元の行政やJA等の広報誌などでは最近、「関係人口」に関する記事が目につくようになった。それは、移住者や新規の就農者の増加を図りたいという考えによるのであろう。また、「農福連携」の記事も散見される。農福連携とは、「障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信と生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み」である。「担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性がある」(農林水産省ホームページ)という。そこでは、いわゆる「健康・生きがい就労」が強調され、劣悪な労働条件や職場環境のなかでの就労が余儀なくされている。それは、安価な労働力を補填・補充する、技能実習生として働く「低度」外国人材の非熟練労働の実態と重なる(安田峰俊『「低度」外国人材―移民焼き畑国家、日本―』KADOKAWA、2021年3月参照)。

〇「関係人口」という用語は、高橋博之と指出一正の2人のメディア関係者が2016年に初めて言及したものである。「関係人口」とは、高橋にあっては「交流人口と定住人口の間に眠るもの」、指出にあっては「地域に関わってくれる人口」をいう。その後、田中輝美は「地域に多様に関わる人々=仲間」(2017年)、総務省は「長期的な『定住人口』でも短期的な『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる者」(2018年)、農業経済学者である小田切徳美は「地方部に関心を持ち、関与する都市部に住む人々」(2018年)、河井孝仁は「地域に関わろうとする、ある一定以上の意欲を持ち、地域に生きる人々の持続的な幸せに資する存在」(2020年)としてそれぞれ、「関係人口論」を展開する([1]73~75ページ)。

〇田中は[1]で、こうした抽象的・多義的で、農村論や過疎地域論に偏りがちな(都市部における関係人口を切り捨ててしまう)関係人口論に問題を投げかけ、関係人口について社会学的な視点から学術的な概念規定を試みる。関係人口とは「特定の地域に継続的に関心を持ち、関わるよそ者」(77ページ)である、というのがその定義である。この定義づけで田中は、関係人口を、移住した「定住人口」でも観光に来た「交流人口」でもなく、新たな地域外の主体、別言すれば「一方通行ではなく、自身の関心と地域課題の解決が両立する関係を目指す『新しいよそ者』」(69ページ)として捉える。その際、地域とどのように関わるかについて、関係人口の空間(「よそ者」)とともに、時間(「継続的」)と態度(「関心」)に注目する。

〇こうした定義づけを踏まえて田中は、関係人口が地域再生に関わった事例の分析を行い、関係人口が(1)どのように地域再生の主体として形成されていくのか、(2)地域再生にどのような役割を果たすのか、という2点を明らかにする(14ページ)。そのなかで、現代の人口減少社会における地域再生の方向性と具体的な方法論を示す。これが[1]における「関係人口」研究の目的である。なお、田中が調査対象としたのは、関係人口が島根県海士(あま)町で廃校寸前の高校の魅力化という教育課題に関わった事例、島根県江津(ごうつ)市でシャッター通り商店街の活性化という経済課題に関わった事例、そして香川県まんのう町で過疎地域の高齢者の生活支援という福祉課題に関わった事例、この3つである。

〇上記(1)の「地域再生主体の形成」について田中は、パットナムの「社会関係資本論」をよりどころにアプローチする。社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)論とは、地域・社会における人々の相互関係や結びつきは、ネットワークや互酬性、信頼性などによって規定されるという考え方である。田中は、地域再生主体の形成過程について次のようにいう。まず、①地域課題に関心や問題意識をもつ関係人口は、その課題解決に向けて主体的に動き出し、その際に関わった地域住民と社会関係資本を構築する過程で地域再生の当事者・主体として形成される。続いて、②その関係人口が社会関係資本を構築する過程で、最初につながった地域住民とは別の新たな地域住民が地域再生主体として形成され、両者(地域再生主体としての関係人口と同じく地域再生主体として形成された地域住民)の「協働」という相互作用によって地域課題に立ち向かう。そして、③その地域住民が自ら社会関係資本を構築する力をつけたことで地域内にまた、新たな地域住民や新たな関係人口との間に多層的な社会関係資本が構築され、連続的に地域課題の解決を図る(250、273、308ページ)。

〇この3つのステップ――①関係人口が地域課題の解決に動き出す。/関係人口が地域住民との間に社会関係資本を構築する。→②関係人口と地域住民との間に信頼関係ができる。/社会関係資本が別の住民に転移する。→③地域住民が地域課題の解決に動き出す。/地域住民が別の地域住民や関係人口との間に社会関係資本を構築する、これが「地域再生サイクル」(279ページ)である。ここでの要点は、地域再生主体とは「主体的に地域課題を解決する人」であり、「地域再生の主役はその地域に暮らす住民」である。田中はいう。「人口減少が前提となる現代社会の地域再生においては、『心の過疎化』に起因する主体性の欠如が報告され続けてきた地域住民が主体性を獲得し、地域再生の主体として形成されることが欠かせない。その形成を促すカギとなる存在が、関係人口である」(308~309ページ)。ここで重要なのは、地域住民が地域外の関係人口をどれだけ呼び込んで活用したかという量ではない。問われるのは、新たな地域住民が「地域再生の主体性」をどのように獲得したかという、地域住民と関係人口との間の関係性の「質」である(309ページ)。すなわち、地域住民が関係人口を資源として客体化するのではなく、地域住民と関係人口が対等な主体として「協働」していくなかで互いが、どのように地域再生主体として形成されていくかが重要になる(312ページ)。

〇上記(2)の「地域再生における関係人口の役割」について田中は、敷田麻美の「よそ者論」をよりどころにアプローチする。敷田の言説を引いて、田中はいう。「よそ者」とは「異質な存在」であり、地域住民との関係によってその異質性が左右される。そして、よそ者と地域住民がどのように関わるかによっていろいろな変化(「よそ者効果」)が起きる(116ページ)。その「効果」についての敷田の言説を、田中は次のように紹介・説述する。①地域の再発見効果(よそ者は地域に不慣れなことが幸いして、地域資源の価値や地域のすばらしさを見出すことができる)、②誇りの涵養効果(地域住民は地域外の視点を持つよそ者を意識することで、自らの地域のすばらしさを認識する)、③知識移転効果(地域住民がよそ者と接することで、地域にない知識や技能を補う効果が期待できる)、④地域の変容を促進する効果(地域がもともと持っている資源や知識を、よそ者の刺激を利用して変化させることができる)、⑤「地域とのしがらみのない立場からの解決案」の提案(よそ者は地域のしがらみにとらわれない立場だからこそ、優れた解決策を提案できる)、この5つがそれである(116~118ページ。各項目の表記は敷田による)。

〇田中にあっては、関係人口と地域住民との「協働」によって、このような「よそ者効果」が発現し、創発的な課題解決が可能になる。この点と上述の「地域再生サイクル」の知見から田中は、地域再生における関係人口の役割は、①地域再生主体の形成と②創発的な課題解決の促進の2つであることを明らかにする。

〇以上が田中の議論である。その内容については、地域福祉論の領域から言えば必ずしも特段の新味があるものでもないが、社会学的な視点・視座から3地域の事例の質的研究を地域再生活動の発展段階に沿って丹念に行う。そして、「社会関係資本論」や(以下に記すような)「よそ者論」に依拠して「関係人口」についての整理がなされている。注目されるところであろう。

〇ここで、上述の敷田の「よそ者と地域づくり」に関する論考について若干ふれておきたい。そのひとつは、「よそ者と地域づくりにおけるその役割にかんする研究」(『国際広報メディア・観光学ジャーナル』No.9、北海道大学、2009年9月、79~100ページ。以下[2])である。なお、「2」の決定版として、敷田の「よそ者と協働する地域づくりの可能性に関する研究」(『江淳の久爾(えぬのくに)』第50号、江沼地方史研究会(石川県加賀市立中央図書館内)、2005年4月、74~85ページ)がある。

〇[2]で敷田は、意図的に起こる効果と意図せずとも起こる効果の両方を含めて、「よそ者の地域づくりへのかかわりが起こす変化」を「よそ者効果」とする。そして、田中が紹介・説述した5項目を次のように換言し、それらの効果は複合的に同時に起きているが、それがどのように発現するかが重要となる、という。項目の換言は、①技術や知識の地域への移入、②地域の持つ創造性の惹起や励起、③地域の持つ知識の表出支援、④地域(や組織)の変容の促進、⑤しがらみのない立場からの問題解決(89ページ)、である。

〇敷田はさらに、「よそ者効果の活用」についていう。地域づくりの本来の姿は、地域がよそ者に依存するのではなく、よそ者をひとつの「資源」として適切に活用することにあり、「よそ者活用戦略」「よそ者活用モデル」が必要となる。その際、よそ者はあくまで「有限責任」を持つ存在であり、また地域づくりには「最適解」はないことから、地域の多様な選択肢を提示することが求められる存在である。その点に留意し、地域がその主体性を発揮しながらよそ者とどのような相互関係を形成するか、そのプロセスが地域づくりでは重要となる。それによって、一方だけではなく、「よそ者と協働しながら地域もよそ者も相互変容し、それが結果的に地域を持続可能にすることにつながる」のである。敷田にあっては、その「相互変容」のプロセスこそが地域づくりである(97ページ)。この点の「協働」は、筆者がかねてから主張してきた「共働」に通底するものであろう。

〇敷田のいまひとつの論考は、「地域づくりにおける専門家にかんする研究:『ゆるやかな専門性』と『有限責任の専門家』の提案」『国際広報メディア・観光学ジャーナル』No.11、北海道大学、2010年11月、35~60ページ。以下[3])である。

〇[3]で敷田は、地域づくりの背景と変遷を分析したうえで、地域づくりにおける専門性のあり方や専門家と地域の関係性について考察する。そして、「ゆるやかな専門性」と「有限責任の専門家」について提案する。その際のスタンスは、地域づくりには専門家が必要であるというものである。なお、「専門家」とは、「ある特定の分野において卓越した知識と技術・技能を持ち(場合によってはそれらを総合化・体系化している)、それを表現することができる人」を指し、そこに研究者を含める。「地域」とは、「一定の地理的広がりを持つ土地や空間と、そこに居住・滞在する地域住民間の関係性」(37ページ)を表わし、社会学で用いられる「地域社会」や「地域コミュニティ」と同義とする(37ページ)。そして、「地域づくり」とは、「地域社会の課題を解決し、よりよい状態を目指すために地域社会にはたらきかけて仕組みを構築してゆくプロセスとその内容」(40ページ)をいう。

〇敷田にあっては、地域づくりはこれまで、①地域の経済の活性化やインフラの整備をめざした「地域振興型」から、②地域の特定課題の解決をめざした「テーマ型」を経て、③総合的な地域づくりのために地域社会全体のデザインをめざす「統合デザイン型」へと質的に移行してきた。それに伴って、地域づくりの専門家に求められ能力や状態も、①知識の提供や特定事業・業務の遂行・アドバイス、②対象テーマ・分野についての調査研究や実践、③地域関係者による地域づくりの課題発見や解決策の創出と課題解決、へと変化した。したがってまた、地域づくりの専門家の関与や責任も、①業務や委託の範囲内での限定責任、②自主的な活動範囲における条件つき責任、③地域との関わりの範囲と内容の拡大による無限責任、へと変化してきた(45ページ)。そのうえで敷田は、地域づくりに関わる専門家の専門性について、「ゆるやかな専門性」と「有限責任の専門家」について言及する。

〇「ゆるやかな専門性」とは、「専門家が自らの専門性の範疇だけで地域づくりに関与するのではなく、専門性を主体的に拡張や拡大することである。また自らの専門性を背景に地域内外の関係者と地域(資源)を関係づけることで、地域づくりを支援する『ゆるやかさ』を維持することである」(51、56ページ)。「有限責任の専門家」とは、総合化した地域づくりのなかで、専門家が地域づくりへの関与を主体的にコントロールして一定の期間と範囲内で地域づくりに関わり、一定の範囲に限定して責任を負うことをいう(54~55、56ページ)。住民が直接の当事者となる最近の地域づくりにおいて、この「ゆるやかな専門性」と「有限責任の専門家」の考え方は、地域の利益と専門家の役割やキャリア形成にとって重要であり、地域にも専門家にも「相利的」(55ページ)である。[3]における敷田の主張である。

〇ここで筆者は、「福祉でまちづくり」の「スーパースター」(田中輝美の言葉)的な「関係人口」や地域づくりの専門家(「実践的研究者」)といえる大橋謙策の「バッテリー型研究方法」を思い出す。大橋は、全国各地の地域福祉(活動)計画の策定や地域福祉の研修会・セミナーなどに関わるが、その際の視点や姿勢はおよそ次のようなものである。以下でいう「地域」は福祉等の関係者や関係機関・組織、地域住民などを意味し、「関係人口」は大橋を指す。

(1) 地域による実践の理論化・体系化と関係人口としての理論仮説の提起と検証(バッテリー型研究方法)を行う。

(2) 地域と長期間にわたって関わり、特定あるいは総合的・統合的な事業・活動への支援を継続的に行う。

(3) 地域による実践活動の活性化と、地域と行政や関係機関との協働を成立させるコミュニティソーシャルワーク機能(触媒・媒介機能)の展開、そのためのシステムの整備を支援する。

(4) 多種多様な、あるいは潜在的な地域課題の解決に向けた専門多職種によるチームアプローチの必要性や重要性を提唱し、その実現を図る。

(5) 地域との相互作用や相互学習の過程を通して、地域内外との交流や福祉等関係者(実践者)の組織化を促す。

(6) 地域による実践のプロセスとその結果の客観化・一般化や実践仮説の検証を図るために、著作物の刊行や地域によるそれを支援する。

(7) 地域による問題発見・問題解決型の共同学習(福祉教育)を徹底的に行い、地域(地域住民や専門家等)の社会福祉意識の変容・向上を図る。

(8) 地域との共同実践を通して地元自治体における福祉サービスの整備や、全国の地方自治体や国への政策提言を行い、その具現化の制度化・政策化を促す、

などがそれである。これらを総じていえば、地域による「草の根の地域福祉実践」を豊かなものにするために「継続は力なり」の意志を体して、理論と実践を往還・融合する探究的な「実践的研究」に取り組み、「福祉教育・ニーズ対応型福祉サービスの開発・コミュニティソーシャルワーク」を追究する、ここに大橋の「関係人口」としての具体的・実践的な視点や姿勢を見出すことができる。しかもそれらは、地域づくりや地域再生に「関係人口」が果たすべき役割や機能のひとつのモデルとして整理されよう。

〇なお、上記の(6)に関する文献に例えば次のようなものがある。紹介しておきたい。表記した地名は大橋が関わった地域である(それはそのほんの一部に過ぎない)。

・東京都狛江市/大橋謙策編『地域福祉計画策定の視点と実践―狛江市・あいとぴあへの挑戦―』第一法規出版、1996年9月。

・富山県氷見市/大橋謙策監修、日本地域福祉研究所編『地域福祉実践の課題と展開』東洋堂企画出版社、1997年9月。

・岩手県湯田町(現・西和賀町)/菊池多美子/『福祉の鐘を鳴らすまち―「うんだなーヘルパー」奮戦記―』東洋堂企画出版社、1998年9月。

・富山県富山市/大橋謙策・林渓子『福祉のこころが輝く日―学校教育の変革と21世紀を担う子どもの発達―』東洋堂企画出版社、1999年1月。

・山口県宇部市/宇部市教育委員会編『いきがい発見のまち―宇部市の生涯学習推進構想―』東洋堂企画出版、1999年6月。

・島根県瑞穂町(現・邑南町)/大橋謙策監修、澤田隆之・日高政恵『安らぎの田舎(さと)への道標(みちしるべ)―島根県瑞穂町 未来家族ネットワークの創造―』万葉舎、2000年8月。

・岩手県遠野市/日本地域福祉研究所監修、大橋謙策ほか編『21世紀型トータルケアシステムの創造 ―遠野ハートフルプランの展開―』万葉舎、 2002年9月。

・長野県茅野市/土橋善蔵・鎌田實・大橋謙策編『福祉21ビーナスプランの挑戦―パートナーシップのまちづくりと茅野市地域福祉計画―』中央法規出版、2003年2月。

・香川県琴平町/越智和子『地域で「最期」まで支える―琴平社協の覚悟―』全国社会福祉協議会、2019年7月。

〇大橋と一緒になって長野県茅野市の地域福祉計画や地域福祉活動計画の策定に関わったひとりに原田正樹がいる。原田も富山県氷見市や三重県伊賀市、愛知県知多半島の市町など全国各地の地域福祉実践に参画するが、その際のスタンス(姿勢・立場)は一貫して地域住民や社協職員などの “伴走者” としてのそれである。そこに、大橋のそれと重なる、「関係人口」としてのあるべき姿を見る。

【初出】

<まちづくりと市民福祉教育>(63)阪野 貢/追補/「関係人口」と「よそ者」―田中輝美の論考と大橋謙策の実践研究―/2022年1月21日/本文

08 主権者教育/市民社会の形成とシティズンシップ教育

<文献>

(1)新籐宗幸『「主権者教育」を問う』岩波ブックレット、2016年6月、以下[1]。

〇福祉教育はこれまで、「主権者教育」「政治教育」についての議論を敬遠してきた。その背景や要因はなにか。ボランティア活動の政治的・道徳的な動員や統制が叫ばれるなかで、学校教育の「場」(学校内外)における「福祉教育とボランティア活動の混在化」や「福祉教育・ボランティア活動・ボランティア学習の関係性」が問われている。

〇全体主義的な管理統制が強い日本社会にあって、中央集権的で巨大なシステムである学校や行き過ぎた競争と管理による教育を変えることは難しい。だからこそ、児童・生徒や教員、保護者や地域住民などが共働して政治を革(あらた)め、真に自律的・主体的な主権者(政治のあり方を決定・実行することができる権力をもつ者。国民・市民)による政治を創る教育が求められる。以下の議論の問題意識は、ここにある。

〇教育基本法(2006年12月22日公布・施行)の第14条(政治教育)は、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と謳(うた)っている。まず、この条文を押さえておきたい。

〇日本において「主権者教育」の必要性が声高に叫ばれるようになるのは、2000年代以降である。その政策化のひとつの重要な契機は、総務省が2011年4月に設置した「常時啓発事業のあり方等研究会」(座長:佐々木毅)の報告である。その「最終報告書」(2011年12月)では、子ども・若者に対する新たなステージとしての「主権者教育」の必要性と重要性を説き、現代に求められる新しい主権者像のキーワードは「社会参加」の促進と「政治的リテラシー(政治的判断力や批判力)」の向上である、とした。そして、「主権者教育」を次のように規定する。「欧米においては、コミュニティ機能の低下、政治的無関心の増加、投票率の低下、若者の問題行動の増加等、我が国と同様の問題を背景に1990年代から、シティズンシップ教育が注目されるようになった。それは、社会の構成員としての市民が備えるべき市民性を育成するために行われる教育であり、集団への所属意識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な事柄への関心や関与などを開発し、社会参加に必要な知識、技能、価値観を習得させる教育である。その中心をなすのは、市民と政治との関わりであり、本研究会は、それを『主権者教育』と呼ぶことにする」(7ページ)。

〇いまひとつ注目すべきは、文部科学省が2015年10月、1969年10月の文部省初等中等教育局長通達「高等学校における政治的教養と政治的活動について」を廃止し、それに代わって同通知「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」を発出したことである。1969年通達では、「国家・社会としては未成年者が政治的活動を行なうことを期待していないし、むしろ行なわないよう要請している」。「生徒が政治的活動を行なうことは、学校が将来国家・社会の有為な形成者として必要な資質を養うために行なっている政治的教養の教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、教育上望ましくない」などとして、学校内外における政治的活動を「禁止」した。そのねらいは、1960年代後半にベトナム反戦運動等を契機に多発・激化した学生運動(大学闘争)やその高校・高校生への波及(高校紛争)を阻止しようとするところにあった。

〇2015年通知では、「今後は、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待される」。「現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一層具体的かつ実践的な指導を行う」などとした。その背景には、「18歳が世界標準」というなかで、選挙権年齢が「満18歳以上」(2016年6月施行)、成年年齢が「18歳」(2022年4月施行)にそれぞれ引き下げられたことがある。それに伴って、「主権者教育」の重要性が強調されることになる。

〇しかし、2015年通知の内実は、「高等学校等の生徒による政治的活動等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける」などと、学校や教員の「指導」等による学校内外における政治的活動の規制を求めるものとなっている。すなわちそれは、基本的には政治的活動の自由化を促したり、容認したりするものではない。

〇2015年9月、総務省と文部科学省は、高等学校等の生徒向け副教材として『私たちが拓く日本の未来―有権者として求められる力を身に付けるために―』の<解説編><実践編><参考篇>と教師用の<活用のための指導資料>を作成・公表した。それは、政府主導の「主権者教育」の展開をこと細かく指示するものとなっている。また、選挙権年齢の引き下げによる「主権者教育」の強調は、「有権者教育」に縮小・限定される恐れなしとしない。そこで、民主主義を成り立たせる前提である「人権」や「思想・良心(信条)の自由」などに基づく議論が必要かつ重要となる。

〇2017年3月に小・中学校、2018年3月に高等学校の「新学習指導要領」が告示された(小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施、高等学校では2022年度から年次進行で実施)。それに基づいて、小・中学校と高等学校では、児童・生徒の発達段階に応じた「主権者教育」を実施し、主権者として必要な資質・能力を教科等横断的な視点で育成することとされている。高等学校では、従来の「現代社会」に代わって、「公民」科の新しい必修科目「公共」が設けられている。

〇また、文部科学省は2018年8月、新学習指導要領の下での学校・家庭・地域における「主権者教育」の推進方策について検討するために、「主権者教育推進会議」(座長:篠原文也)を設置した。そして、2021年3月に「今後の主権者教育の推進に向けて」最終報告を公表した。そこでは、主権者教育をめぐる課題と今後の推進方策に関し、(1)(小・中学校、高等学校、大学、教師養成・研修等)各学校段階等における取り組みの充実、(2)家庭、地域における取り組みの充実、(3)主権者教育の充実に向けたメディアリテラシー(メディアからの情報を批判的・創造的に読み解く能力)の育成、などについて提言する。そして、その提言を実現するために、(4)社会総がかりでの「国民運動」としての主権者教育推進の重要性を説く。こうした文部科学省の取り組みは、前述の2015年通知や『私たちが拓く日本の未来<活用のための指導資料>』に示された考え方の周知を図ろうとするものであり、内容的には新味に欠ける。

〇ところで、新藤宗幸は、[1]で「主権者教育を問う」。その議論・言説の要点のひとつはこうである(抜き書きと要約)。「主権者教育」は、現実の政治の実態を棚にあげ、単に新有権者に「政治的な教養を育む教育」を説くのではない(10ページ)。「主権者教育」は、まず現実の政治が生み出している社会的問題事象の中身を学習し、政治にどのような利害が反映されているのかを学ぶことから始めるべきである(15ページ)。「主権者教育」に求められているのは、日々生起する政治的事象の内実をみる眼を養うことであり、また政治権力の行動の意味を洞察する能力を高めることである(7ページ)。「主権者教育」は、政治権力に従順な人間を育てることではない(21ページ)。

〇「主権者教育」と表裏一体で強調されるものに、「教育における政治的中立性」がある。続けて新藤はいう。政権の言説やそれを忖度した同調の「政治性」は不問に付され、それらに対する批判的言説が「政治的中立性」に反するとされる傾向にある(23ページ)。「教育における政治的中立性」という場合の「政治」とは、「政治」一般を指しているのではなく、あくまで「政党政治」を意味する(30ページ)。「教育における政治的中立性」とは、政党政治の介入を排除する規範としての意味をもつものである(30ページ)。しかも、それだけではなく、教員にあっては自らの思想・信条や専門的知識に基づいて、物事には社会的にも学問的にも多様な見解があることを示しつつ、自らの見解を説かねばならない(31ページ)。こうした能動的な教育と教員による「政治的中立性」を保障するためには、文部科学省から校長にいたる「タテの行政系列」を改革する必要がある。同時に、首長のもとの教育行政への市民参画を徹底するとともに、学校ごとに生徒・教員・市民が参画する運営組織をつくるなどして、「教育行政の政治的中立性」が実現されなければならない(43ページ)。

〇日本においては、国家による統一的・画一的な管理主義教育や教育行政が、学校現場や教育委員会を「思考停止」状態に追いやり、生徒の自主的・主体的な活動を制約あるいは否定してきた。そういうなかで、真の「主権者教育」の推進を図るためには、如何にして生徒の政治的関心を高め、政治的教養を豊かにするか。そして、学校内外における多様な政治的問題状況に異議申し立てをし、政治的活動への参加を促すか、が問われることになる。そのためには例えば次のようなことが求められる、と新藤はいう。政治的教養を培うにあたって、若者に限らず大人たちが生活の場に生じているさまざまな市民運動や社会運動との接点をもつ(61ページ)。学校は地域の多様な集団と生徒の交流の場を用意し、生徒たちが地域の課題を通じて政治のあり方を考える機会とする(63ページ)。地方自治体の首長や各行政セクションの職員、教育委員会や教育長・教育委員、自治体の議会や議員などと交流し、地域政治や地域行政の役割やあり方などについて議論する(64、65ページ)。学校を「地域に開かれた学校」「民主的な学校」にするために教員は、市民としての感性を磨きつつ、教育のプロフェッション(専門職)として、市民の支援を得ながら、学校改革や教育改革に立ち上がる(59、60ページ)、などがそれである。

〇日本における「主権者教育」のモデルのひとつは、イギリスの「シティズンシップ教育(Citizenship Education)」である。それを方向づけたのは、政治学者のバーナード・クリック(Bernard Crick)らが中心となってまとめた1998年9月の政府答申「シティズンシップのための教育と学校でのデモクラシーの指導(Education for citizenship and the teaching of democracy in schools)」(「クリック・レポート」)である。イギリスでは、この答申に基づいて2002年から、中等教育段階(第7学年~第11学年。日本の小学校1年~高校1年)でシティズンシップ教育が必修化された。

〇クリック・レポートでは、シティズンシップを構成する要素として、「社会的・道徳的責任(social and moral responsibility)」「コミュニティへの関与(community involvement)」「政治的リテラシー(political literacy)」の3つが挙げられている。この3つの事柄は、相互に関連性を有し、依存関係にある。クリックによればシティズンシップ教育は、ボランティア活動の促進に偏りがちであるが、「能動的な市民(active citizen)」の育成こそがその中心に位置づけられるべきである。そのためには、「政治的リテラシー」(政治的判断力や批判力)を中核的な内容とするシティズンシップ教育が肝要となる。なお、この「3つの柱」について、クリック・レポートは次のように述べている(下記「参考文献」(3)122、123、124ページ)。

社会的・道徳的責任

子どもたちが、権威のある者ならびにお互いに対して、幼少からの自信や社会的・道徳的な責任ある態度を教室の内外で見につけることです。このような学習は学校の内外を問わず、子どもたちが集団で行動したり遊んだりするときあるいは自分たちの地域における活動に参加するときに、時と場所を選ばずに展開されるべきです。

コミュニティーへの関与

自分たちの社会における生活や課題について学び、それらに有意義な形で関われるようになることです。社会参加・社会奉仕活動を通じた学習もここに含まれます。

政治的リテラシー

児童・生徒が知識・技能・価値観といったものを通じて、市民生活(public life)について、更には自身が市民生活において有用な存在となるための手段について学ぶことです。

〇シティズンシップ教育の一環として考える「まちづくりと市民福祉教育」についても、同じことが言える。すなわち、「市民福祉教育」が「まちづくり」のための地域貢献活動やボランティア活動、あるいはサービスラーニングなどとの関連性を問うとき、主権者・政治主体としての子ども・青年から大人までの「市民」に求められる政治的リテラシーの育成にとりわけ留意する必要がある。別の著作で述べているクリックの次の一文を引いておく(下記<参考文献>(2)199~200ページ)。留意したい。

イギリスでも合衆国でも、多くの指導的政治家たちはシティズンシップを、イギリスでは「ボランティア活動」に、合衆国では「公共奉仕学習」(サービス・ラーニング)に切り詰めようとしている。しかし、ここには難しさがある。ボランティア活動一辺倒になってしまうと、善意あふれる年寄りたちが若者に何をすべきかを言って聞かせるだけに終わってしまいかねないのだ。ボランティアに与えられた任務の目的や方法を誤っていると思ったり、つまらないことのよう思ったりしたときに、その改善策を提案してゆく責任を与えないでおいて、それを全うする責任だけを引き受けさせるということになれば、ボランティアたちは市民として扱われていないことになる。こうなれば、ボランティアは単なる使い捨ての要員にされかねないし、また彼らを幻滅させることになるだろう。

補遺(1)―シティズンシップ教育と市民福祉教育―

〇シティズンシップ教育は、国家や社会にとって都合のよい、無批判・無抵抗の体制依存的市民を育成するものではない。それは、市民「参加」という名の「動員」や、行政の「下請け」化、「補完」化を促すものではない。また、官製的なボランティア・市民活動の振興、いわんや奉仕活動の義務化の推進を図るものではない。それは、市民一人ひとりが個人としての権利と義務を行使し、主体的・自律的な個人が自分の意思決定に基づいて社会的・政治的・経済的分野で能動的・積極的に行動する、時には多数派の決定に対する市民的不服従や良心的拒否を許容する成熟した市民社会の形成を志向する教育である。

〇こうしたシティズンシップ教育、すなわち市民的資質・能力の育成は、福祉文化の創造や福祉によるまちづくりの主体形成を図る市民福祉教育と重なり合い、参考にすべき点が多い。シティズンシップ教育の一環としての市民福祉教育の展開のあり方や方向性について追究する必要がある。それは、福祉教育の実践と研究にとって喫緊の課題である。

〇市民福祉教育とりわけ学校福祉教育においては、これまで、訪問・交流活動、収集・募金活動、清掃・美化活動の「3大体験活動」や、高齢や障がいの疑似体験、手話や点字の学習、施設訪問(慰問)の「3大プログラム」などを中心にその実践活動が展開されてきた。しかもその際、その活動が観念的・精神的なものにとどまったり、活動そのものが目的化したり、さらには福祉教育の目的やねらいから遊離した福祉教育活動のゲーム化が進み、アイスブレイクどまりの実践活動の展開がしばしばみられるといってもよい。厳しい生活を強いられている地域住民が抱える社会福祉問題を素材にし、その解決に向けた実践活動を展開する市民福祉教育にとって、最も自戒すべきところである。3大体験活動や3大プログラムを止揚した、市民性育成のための新たなプログラム開発が強く求められる。その際、重要になるのは、民主的な参加と徹底した討議に基づくとともに、子ども・青年の発達段階に応じた系統的・計画的・継続的な市民性育成のためのそれである(阪野貢『市民福祉教育をめぐる断章』大学図書出版、2011年1月、48~50ページ。同「シティズンシップ教育と市民福祉教育」市民福祉教育研究所ブログ〈まちづくりと市民福祉教育〉(1)2012年7月4日アップ。一部加筆訂正)。

補遺(2)―「シティズンシップ教育宣言」(経済産業省)―

〇日本における「シティズンシップ教育」の政策化に関しては、経済産業省(委託先:三菱総合研究所)が「シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会」(委員長:宮本みち子)を設置し、2006年3月に「報告書」、同年5月に「シティズンシップ教育宣言」(パンフレット)をそれぞれ発表している。「報告書」では、「シティズンシップ」について、「多様な価値観や文化で構成される社会において、個人が自己を守り、自己実現を図るとともに、よりよい社会の実現に寄与するという目的のために、社会の意思決定や運営の過程において、個人としての権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的に(アクティブに)関わろうとする資質」(20ページ)と定義している。

〇また、「シティズンシップ教育宣言」では、「シティズンシップ教育の必要性」について、「報告書」中の説述(9ページ)を次のようにまとめている(3ページ)。

私たち研究会では、成熟した市民社会が形成されていくためには、市民一人ひとりが、社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、実施、評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるために必要な能力を身につけることが大切だと考えます。一方で、こうした能力を身につけることは、いかなる人々にとっても、個々人の力では達成できないものであり、家庭、地域、学校、企業、団体など、様々な場での学びや参画を通じてはじめて体得されうるものであると考えます。

上記のような能力を身につけるための教育、すなわちシティズンシップ教育を普及して、市民一人ひとりの権利や個性が尊重され、自立・自律した個人が自分の意思に基づいて多様な能力を発揮し、成熟した市民社会が形成されることを期待しています。

なお、私たち研究会の提言は、市民に奉仕活動などを義務付けたり、国家や社会にとって都合のよい市民を育成しようという目的のものではありません。

<参考文献>

(1)長沼豊『市民教育とは何か―ボランティア学習がひらく―』(ひつじ市民新書)ひつじ書房、2003年3月。

(2)バーナード・クリック、添谷育志・金田耕一訳『デモクラシー』(<一冊でわかる>シリーズ)岩波書店、2004年9月。

(3)長沼豊『新しいボランティア学習の創造』ミネルヴァ書房、2008年12月。

(4)長沼豊・大久保正弘編、バーナード・クリックほか、鈴木崇弘・由井一成訳『社会を変える教育 Citizenship Education ―英国のシティズンシップ教育とクリック・レポートから―』キーステージ21、2012年10月。

(5)蒔田純『政治をいかに教えるか―知識と行動をつなぐ主権者教育―』弘前大学出版会、2019年6月。

(6)日本学術会議政治学委員会政治過程分科会『報告 主権者教育の理論と実践』日本学術会議、2020年8月。

(7)全国民主主義教育研究会編『「公共」で主権者を育てる教育を』(民主主義教育21 Vol.15)同時代社、2021年7月。

【初出】

<雑感>(151)阪野 貢/「主権者教育」「シティズンシップ教育」の一環としての「市民福祉教育」を考えるために―新籐宗幸著『「主権者教育」を問う』再読メモ―/2022年4月16日/本文

09 自律教育/個人的・集団的自律と「自己教育力」

<文献>

(1)岡田敬司『自律者の育成は可能か―「世界の立ち上がり」の理論―』ミネルヴァ書房、2011年7月、以下[1]。

(2)梶田叡一『自己教育への教育』(教育新書)明治図書、1985年6月、以下[2]。

〇市民福祉教育は、住民一人ひとりがそれぞれの思いや考え、願いなどに基づいて、住みなれた地域で自立および自律した生活を営むことができる福祉文化の創造や福祉によるまちづくりをめざして日常的な実践(援助・支援、活動)や運動に取り組む「市民」の主体形成を図るための教育活動である。市民福祉教育についてとりあえずこのようにとらえた場合、「自立」(independence)と「自律」(autonomy)、そして内容的には「共生」(symbiosis、cooperation)がひとつの鍵概念となる。それらのうちから、ここでは、岡田敬司の[1]に依りながら(抜き書きと要約。引用表記は省略)、「自律」をめぐって若干述べることにする。

〇そのまえに、「共生」に関して一言すると、例えば庄司興吉は、共生(広義)という言葉・用語を社会科学的に概念化する場合には、共存(co-existence)、共有(sharing)、共生(symbiosis)、共感(sympathy)という4つのヴァージョンに分析して考える必要があると説く(庄司興吉編著『共生社会の文化戦略―現代社会と社会理論:支柱としての家族・教育・意識・地域―』梓出版社、1999年4月、3~12ページ)。庄司がいうこの4つのヴァージョンに関しては、共存には理解、共有には固有、共生には自立、共感には傾聴がそれぞれその前提(必要)となる。そしてこれらは、「まちづくりと市民福祉教育」の実践・研究において重要な用語・概念のひとつでもある。

〇さて、「自律」について、『広辞苑』(第6版、岩波書店、2008年)は、「自分の行為を主体的に規制すること。外部からの支配や制御から脱して、自身の立てた規範に従って行動すること」、また『大辞林』(第3版、三省堂、2006年)では、「他からの支配や助力を受けず、自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること」と説明している。

〇いうまでもなく、教育の基本的目標は自律的人間の育成にある。それは、教育基本法にいう「教育の目的」としての「人格の完成」を意味する(人間の自律=人格の完成)。そして、自律的人間こそが真に、地域・社会を担い、創造・改革することができる。

〇自律とは、自らの判断によって自らの行為を決定あるいはコントールすることである。その判断や行為決定を可能にするためにはまず、自分を取り巻く環境やそのもとに展開されている状況、直面している出来事や事柄、問題などについて認識、理解し、思考することが必要となる。また、自律は、自己判断に基づいて自分の行為を自分で規制・統制することから、他からの強制や拘束、妨害などを受けない、個人の自由意志の存在を前提とすることはいうまでもない。その自由意志は、他人の言動に影響されないだけでなく、自分の欲求にも影響されずに自分をコントロールする意志を含意する。こうした自律にこそ「人間の尊厳」を見出すことができ、「自から」を「律する」ことができる点において人間は尊厳に値する存在であるといえる。

〇人が自ら思考・判断し、自律的に行動するためには、個々人の自由意志と個人の社会的責任に立脚した権利意識や自治意識をもって自覚的・能動的に学び続けることが肝要となる。こうした人間(「市民」)主体の形成は、教育が取り組むべき根本的かつ現代的課題である。それはまさに、市民福祉教育の課題でもある。

〇人間は個人として個々に存在すると同時に、社会的集団や組織の構成員としても存在している。「人間は社会的存在である」(アリストテレス)といわれ、和辻哲郎が『風土―人間学的考察―』(岩波書店、1935年9月)で主体的・具体的な人間存在は個人的かつ社会的な二重構造をもつと説く所以である。ここから、自律の意味は、自己判断・自己決定や自己統制による「個人的自律」だけでなく、社会的集団・組織における共同判断・共同決定や内部統制による「集団的自律」をも含むことになる。これは、社会的集団・組織や地域・社会の自治のあり方を問うものでもある。この点を「まちづくりと市民福祉教育」に引き寄せて言えば、個人的主体と集団的主体、さらにはまちづくりの運動主体の育成・確保のあり方が問われることになる。

〇集団的自律は、社会的集団・組織における合理的・統合的な集団行為について判断・決定するためのものである。しかし、それは、必ずしも個々の構成員にとって合理的な納得を得ることができるものであるとは限らない。集団的自律の名のもとに個人的自律が軽視・無視され、あるいは圧殺され、個人的自律と集団的自律の間に矛盾や対立、葛藤などが生ずる例は枚挙にいとまがない。この両者の調和を図り、相補的・相乗的関係を創り出すことに教育したがってまた市民福祉教育の重要課題があるといえる。

〇ところで、自律の反対概念は「他律」(heteronomy)である。他律とは、自らの判断によって自らの行為を決定あるいはコントロールすることができない事態であり、外部の権力や権威に依存、服従することをいう。人は、一般的には、他律的存在から自律的存在へと成長・発達する。そのためには、時期や状況に応じて、他者によって権力的あるいは権威的に主導される教育としての他律教育が必要かつ重要となる。なお、ここでいう権力とは「非自発的な服従を引き出す力」、権威とは「自発的な服従を引き出す力」を意味する(岡田敬司『かかわりの教育学―教育役割くずし試論―』(増補版)ミネルヴァ書房、2006年10月、246ページ)。

〇他律教育は、自律性を育成するための受動的・強制的な教育である。自律教育は、自律性を推進するための能動的・自発的なそれである。いずれにしろ、教育は、その根源においては他律的な営みであるが、他律教育とその基での自律教育の過程を通して、あるいは他律教育と自律教育の相互性(相互依存、相互補完、相互促進)のなかで、自律性の育成、獲得を図るのである。市民福祉教育も時期や状況に応じて、他律教育や自律教育としてのその展開が必要となることは、これまたいうまでもない。

〇以上を要するそのひとつとして最後に、西岡正子の次の言説を引いておく。「自律のための教育は若年世代、壮年世代そして高齢世代と今を生きる全世代が、共に取り組み実現しなければならない課題である。それは取りも直さず、人間の尊厳に基づく教育であり、人間として生きるための教育である。すべての世代の幸せと豊かな社会の形成は自律の為の教育と密接不離の関係にある。われわれは自律のための教育の実現をもって初めて未来の創造に向かうことが出来るといえるのである」(南澤貞美編『自律のための教育』昭和堂、1991年11月、105ページ)。

〇ところで、冒頭に記した市民福祉教育の規定は内実的には、子ども・青年から大人まで、教育の全領域において、また生涯学習とのかかわりで「自己教育力」(self-directed learning、self-educational ability)の育成を必要とする。

〇ここで、自己教育(力)に関するひとつの言説をメモっておくことにする。今日おいてもしばしば引用あるいは援用される梶田叡一の[2]である。

〇梶田は[2]で、「教師によって、またその学校での教育によって、教えられ育まれてきたものを土台として、自分自身でさらに学び、成長し続けることができるかどうかということ」、すなわち「自己教育の力を育てるということは、学校教育の持つ本質的な使命である。いや、教育という営みの全てが持つ本質的な使命と言ってもよい」(11ページ)。「自己教育とは、結局のところ、その人の生き方の問題にほかならない。(中略)自らの接するところ体験するところのすべてを、自己の認識の拡大深化のための糧とし、自己成長のためのきっかけとする、というのが自己教育である」(49、52ページ)と説いている。

〇そして、自己教育への構えや意欲、そのための技能(「自己教育の構えと力」)を意味する「自己教育性」は、次の4つの側面が特に重要な意義をもつと考える。(1)成長・発達への志向、(2)自己の対象化と統制(コントロール)、(3)学習の技能と基盤、(4)自信・プライド・安定性、がそれである。それぞれについて、梶田は、(1)は、自分なりの「ねがい」(長期的な目標)と「ねらい」(当面の目標や課題)、そして「やる気」(達成と向上の意欲)をもって、自己の成長・発達をめざす力、(2)は、自分自身の現状や課題、可能性などについて認識、評価し、自分自身をコントロールして一定の方向へ向けていく力、(3)は、基礎的・基本的な学力(知識、理解、技能)と、それに基づく学び方の能力(知識、技能)、(4)は、以上の3つの側面を支える、自分なりの自信とプライド、そしてそれに支えられた心理的な安定性、であると述べ、自己教育力はこうした4つの側面から構成されるとしている(36~53ページ)。

〇以上から、市民福祉教育のひとつの鍵概念ともなる「自己教育力」について管見を簡潔に述べるとすれば、こうなる。すなわち、自己教育力は学習への意欲の形成や学習の仕方の習得などとして狭く捉えるべきではない。自己教育力は、学校教育においてのみ育成されるものではない。それは、「自分が(で)自分を」教育する力だけではなく、他者や、自分を取り巻く社会的状況や文化的環境、自分のライフステージやライフスタイルなどによって影響される。すなわち、自己教育力は、生涯にわたって自発的に学ぶ意欲(欲求と意志)や姿勢をもって、地域・社会の新たな変化や問題状況に主体的かつ積極的に対応し、自分ひとりであるいは他者と共働しながら、課題解決を自律的・能動的に図るために必要な能力である。それは、自らの生き方について、自省しながら是正・改善し、よりよい生き方を創造していく能力でもある。そういう点において、自己教育力は、「自己学習」「自己形成」「自己啓発」「自己統制」「自己陶冶」「自己実現」等々の概念を統合したものである。そしてそれは、前述の自律教育とともに、福祉によるまちづくりにつながり、またつなげなければならない重要な概念である、といえよう。市民福祉教育は、こうした自己教育力をいかに育成し、その伸長を図るかが問われるのである。

〇「自己教育力」に関して、「教育」や「学習」の主体性をめぐる議論について一言する。たとえば学校教育においては、教育の主体(行為者)は教師であり、子どもは教育の客体(対象者)である。あるいは、学校教育の主役は子どもであり、主体はあくまでも教師である、などとされる。そこには、教育の受動性と学習の能動性についての拘(こだわ)りがある。福祉教育について言えば、「福祉教育」と「福祉学習」を区別する論がそれである。1995年10月に設立された日本福祉教育・ボランティア学習学会の名称にみる「教育」と「学習」も然(しか)りである。文部省(文部科学省)の『我が国の文教施策(教育白書)』(1994年版)に初めて「ボランティア教育」という言葉が登場するが、1980年代以降、学校現場や民間団体では「ボランティア学習」が使われてきた。

〇「教育」論と「学習」論についての検討は別の機会に譲るとして、ここではとりあえず、「教育は学習の指導である」「学習のないところに教育はない」という勝田守一のフレーズを引いておくことにする(勝田守一『能力と発達と学習』国土社、1990年10月、149~150ページ)。

【初出】

〈まちづくりと市民福祉教育〉(8)阪野 貢/自律教育と市民福祉教育/2012年8月29日/本文

〈まちづくりと市民福祉教育〉(15)阪野 貢/自己教育力と市民福祉教育/2013年3月28日/本文

10 共生教育/「包摂と排除」とインクルーシブ教育

<文献>

(1)倉石一郎『包摂と排除の教育学―戦後日本社会とマイノリティへの視座―』生活書院、2009年11月、以下[1]。

(2)倉石一郎『教育福祉の社会学―〈包摂と排除〉を超えるメタ理論―』明石書店、2021年6月、以下[2]。

〇[1]で倉石は、「包摂」を「それまで教育が関心の埒外(らちがい)においやっていた存在に『今さらながら』関心のまなざしを向け、それに対して何らかのはたらきかけを開始すること」(9ページ)と定義づける。そして、在日朝鮮人教育や高知県の「福祉教員」制度(同和教育)をめぐる言説や実践を実証的に明らかに、「包摂」を探求する。

〇[2] で倉石は、「教育福祉」の「メタ理論」を探究する。その際の「教育福祉」は、「貧困や排除の克服を目的に立ち上げられた教育政策や制度、あるいは官民両方におよぶ社会事業的改善策の展開」を総称する。その第一義的な目的は、「学校からの排除に直面している子どもや家族等が被(こうむ)っている種々の不利益や剥奪(はくだつ)が軽減されるような支援を、主として教育の場でおこなうこと」にある。「メタ理論」(ある理論の前提となる理論:筆者)とは、「教育福祉をめぐる個別の経験的研究が参照すべき道しるべ」となる事例横断的な「理論軸」をいう(9ページ)。

〇ここでは、[2] における「包摂と排除」に関する論点や言説を取りあげる。倉石はまず、包摂と排除をめぐる「同心円モデル」という思考図式について説き、その問題性を指摘する(以下のページ表記はすべて[2]のそれである)。

〇「包摂と排除の同心円モデル」において「排除」とは、「中心に経済システムが位置し、周辺に政治、法、教育、福祉システム等が配置されている」現行の社会システムに、「十全に参加しえず、恩恵をこうむることができない立場(状態)」にあることをいう(10ページ)。「包摂」はその逆で、居ながらにして(そのままの状態で)、そのシステムの恩恵をこうむることができる立場(状態)にあることをいう。この「包摂と排除の同心円モデル」においては、排除の状態が先にあり、それへの対処策として事後的に包摂がなされる(排除が先で、包摂が後にくる)という「時間的序列」を考える。とともに、排除が悪で、包摂が善であるという「価値序列」を考える(20ページ)。倉石にあっては、この「時間的序列」と「価値序列」は、素朴で日常知に近い単線思考であり、包摂に潜むパターナリズム(「あなたのため」という根拠・理由によって介入・干渉あるいは支配すること:筆者)の問題などが見過ごされたりする。そしてなによりも、「包摂と排除の同心円モデル」には、包摂「される」側の主体性が看過されているという致命的な欠陥がある(103ページ)。

〇次いで倉石は、「包摂と排除の同心円モデル」思考に対して、より適切なものとして「包摂と排除の入れ子構造」論を対置(提起)する。それは、「包摂のなかに排除が、また逆に排除のなかに包摂が宿されているという認識を骨子とする議論」である。すなわち、「包摂と排除はそれ単独では成立せず、互いに他をともなうことでようやく完結をみる」、「排除と包摂は互いに他を必要とする」(20ページ)という考え方である。そこでは、包摂の進展が排除を促進・高度化し、逆に排除の進展が包摂を促進・完全化する、という図式がみられる。要するに、包摂と排除は、「対立しあう相克的関係」(30ページ)にあるのではなく、「相互参照的なもの」(45ページ)である。

〇さらに倉石にあっては、「入れ子構造」論にも問題がある。排除の通俗的なイメージには最初から、社会の周辺部や外部に追いやられていることが含意されている、というのがそれである。こうした思考から解放されるためには、「創発的包摂」概念が肝要となる。「創発的包摂」について倉石はいう。「創発的包摂」とは、「既存の秩序により多数の他者を取り込むのでなく秩序を『中断』させ変形させるものとしての包摂」(105ページ)を意味する。別言すれば、ソーシャル・マイノリティの人びとが、現存する秩序に単に包摂されたいと願うのではなく、共生社会の形成者として、新しい行動や生活の仕方が可能になるような方法でその秩序を作り直すことが肝要である、ということである。その点において、「創発的包摂」は、専門家・専門職との調和的関係を前提とするが、当事者の意向が最優先される「主体的営為としての包摂」(103ページ)である。

〇およそ以上が、筆者が読み取った[2]における倉石の言説である。その点から福祉教育に関して一言すれば、福祉教育はこれまで往々にして、高齢者や障がい児・者などに関する「排除と包摂」の観点から福祉教育の理念や実践・研究のあり方を問いがちであった。例えば、排除(悪)への対処策として包摂(善)が位置づけられ、「社会的包摂に向けた福祉教育」「共生社会をめざした排除のない地域づくりと福祉教育」といったことが理念的・総論的、あるいは二項対立的に語られてきた。この発想は、倉石の言説に依れば再検討が要請される。また、福祉教育では、マイノリティの包摂が「多様性」についての理解に留まったり、包摂の進展を図るマイノリティ側の主体性・自律性、あるいは主導性に十分に関心を払ってこなかった。場合によっては意図的に「無頓着」でもあった、といえば言い過ぎであろうか。包摂という営為は誰かによってなされる(受動的な)ものではなく、排除されている当事者本人が主体的・自律的に、そしてまた共働的になす(能動的な)ものである。またそれは、形式的なものではなく、確かに・豊かに「生きる」ことの内実が伴うものでなければ意味をなさない。そうした前提に立てば、そこにこそ福祉教育のあり方が厳しく問われることになる。

〇周知のように、戦後の学校教育法体制(1947年4月施行)の最大の特徴は、「障がい児をひとまず他の一般の子どもと同様、就学義務制度の対象として位置づけたこと」(29ページ)にある。障がい児の公教育への「包摂」である。しかし、その体制整備は先送りされ、就学に困難をきたす子どもには就学猶予・免除制度が適用されることになる。障がい児の普通教育からの「排除」である。その後、遅ればせながら1979年4月に「養護学校」が義務化され、形式的には障がい児の教育機会が保障されることになる(包摂)。また、2007年4月には「特殊教育」が「特別支援教育」、「特殊教育諸学校」(盲学校、聾学校、養護学校)が「特別支援学校」に名称変更される。さらに、2012年7月の中央教育審議会報告を受けて、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築とそのための特別支援教育の推進が図られることになる。これらは、「分離教育」から「統合教育」、そして「インクルーシブ教育( Inclusive Education)」への変遷(過程)として捉えることができる。しかし、基本的には能力主義教育政策に基づく分離・別学体制が堅持されている(排除)。

〇こうした障がい児教育政策に対して、特別支援学校に在籍する子どもの数が増加傾向にあるなかで(特別支援学校在籍者数:2010年12万1,815人、2015年13万7,894人、2020年14万4,823人、2021年14万6,285人)、福祉教育はどのような立ち位置から、どのように(理論的・実践的に)振る舞ってきたのか。いま改めて根本的な科学的理解と検証をおこない、それに基づいて理論と実践の見直しと再構築を図ることが求められる。相変わらず分離・別学体制を所与のものとして受け容れ、障がい児・者に対する「思いやり教育」「共生教育」としての福祉教育の実践・研究が展開されるなかで、そのあり方が厳しく問われている。

〇唐突ながら、いま、「福祉教育・ボランティア学習を軸とした福祉でまちづくり」に熱心に取り組んできた(いる)社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー(坂本大輔)の言葉を思い出す。その言葉が胸に突き刺さる。「福祉教育に関して研究者や実践者の意識は薄れてきているのではないか」。それに関して、福祉教育実践・研究者(鳥居一頼)はいう。「貧しいとか、苦しいとか、障がいがあるとかという以前に、この世に生まれ育ち、『生きる』(二重かぎ括弧は筆者)ということに対して、子どもに対してのまなざしを私たちはどれだけ熱くしていけるのか」が問われる。胸に刻んでおきたい(『ふくしと教育』第33号、大学図書出版、2022年8月、34、41ページ)。

【初出】

〈雑感〉(159)阪野 貢/排除と包摂:主体的営為としての「包摂」を考える ―倉石一郎著『教育福祉の社会学』のワンポイントメモ―/2022年8月16日/本文

11 地域教育経営/つながりと熟議

<文献>

(1)荻野亮吾・丹間康仁編著『地域教育経営論』大学教育出版、2022年10月、以下[1]。

●地域福祉における評価は、実践の成果や課題解決の側面から行われる「タスクゴール」(課題達成)、実践の過程や住民・関係主体の参加や連携・協働の側面から行われる「プロセスゴールス」(過程達成)、住民や行政などの関係性や地域の権力構造の側面から行われる「リレーションシップゴール」(関係力学変容)という視点が重視される(補遺(1) 参照)。

●学校教育における評価は、それがいつ行われるかによって、教育活動を始める前に行われる「診断的評価」、教育活動の途中で行われる「形成的評価」、教育活動が終了した後で行われる「総括的評価」に分けられる(補遺(2)参照)。

●問題・課題解決を図るための福祉・教育実践は、計画の立案・仮説の設定を行い(Plan)、計画・仮説を実行し(Do)、実行した結果に基づいて計画・仮説を評価・検証し(Check)、計画・仮説の改善・修正を行う(Action)、というプロセスを経る。そしてそれを、次の新たな取り組みに活かす。いわゆる「PDCAサイクル」である(仮の結論=仮説を設定して考える問題解決のための思考法を「仮説思考」という)。

●市民福祉教育の実践プログラムの企画・立案は、例えば、「学習者の設定・理解」、「学習要求と学習必要の把握」、「学習目標と内容・方法等の選定」、「実践プログラムの実施」、「学習評価とその共有」、「実践プログラムの改善・再計画」などの流れで行われる。

〇周知の通り、社会福祉では「我が事・丸ごと」地域共生社会の政策化が図られ、学校教育では新学習指導要領が提唱する「社会に開かれた教育課程」の具体化が志向されている(補遺(3)参照)。福祉教育では、共生社会の形成や多文化共生の実質化をめざした「地域を基盤とした福祉教育」の推進が要請されている。これらはいずれも、誰もが地域社会づくり(まちづくり)に参加し、安全で快適に「住み続けられる地域社会のデザイン」を企図している。その点において[1]は、一面では、時宜にかなったものであり、「まちづくりと市民福祉教育」について思考する筆者にとって興味をそそられる。

〇[1]では、地域社会を教育の基盤として位置づけ、学校教育と社会教育の双方の視点から、生涯学習を可能にする地域社会を総合的にデザインし、その運営について考える「地域教育経営」という枠組みを提示する(ⅰページ)。そして、「地域教育経営とは、学校の構成員や地域社会で暮らす人々を教育の当事者として位置づけ、それらの人々の間に『つながり』を紡ぐことで、学校運営協議会などの組織化された公的な意思決定の場面をはじめ、教育に関して『熟議』がなされる領域を日常的なさまざまな場面にも広げていこうとする実践、および、それを支える仕組みや制度に関する理論」である、と定義づける(17ページ)。

〇この定義では、地域教育経営を実現するための要素として、「つながり」と「熟議」が重視される。すなわち、地域住民をはじめ行政や企業、関係機関・組織などの「つながり」づくりが地域教育経営の基礎に位置づけられる。そして、「熟議」が、単なる話し合いではなく、地域社会を構成するさまざまな主体(関係主体)が連携・協働してまちづくりを推進し、地域社会に新たな「つながり」を紡ぐ実践として重要視される(18ページ)。定義でいう「学校運営協議会」は、教育委員会によって学校内に設置され、保護者や地域住民などが一定の権限を持って学校運営に参加する合議制の機関である。2004年9月の法定化以来、2021年5月現在で学校運営協議会を設置する学校(コミュニティ・スクール)は、全国の公立学校(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校)の33.3%にあたる1万1,856校を数えている。

〇[1]は、地域教育経営の「見取り図」を示し、各地域の課題解決に向けた先進事例を紹介しながら「課題と展開」、「主体とパートナーシップ」、「デザインと評価」について議論する、入門・基礎レベルのテキストとして編まれている。筆者にとってはとりわけ、身近な地域社会での「つながり」と「熟議」をどのように組織化するか、地域教育経営の目標である「エンパワーメント」をどのように実現するか、そして住民主体の活動をどのように評価するか、などの論究(実践的方法論)が興味深い。

〇これらの点について、[1]における論点や言説のいくつかをメモっておく(抜き書きと要約。見出しは筆者。見出しの後の氏名は分担執筆者)。

コミュニティにおける話し合いの問題と対処法/佐藤智子

●古典的な意味でのコミュニティは、一定の地域的範囲(範域)をもつ「地域性」と、そこでの生活の「共同性」をその要素としている( R.M.マッキーバー)。現代におけるコミュニティは、一定地域に「常に在るもの」ではなく「失われつつあるもの」となり、ゆえに多くの場合、「新たにつくられるべきもの」ととらえられている。(162ページ)

●分断された社会に共生を取り戻し、包摂的なコミュニティを構築していく過程では、対話(話し合い)が欠かせない。話し合いの場では、①社会的な「上下関係」に起因した遠慮(反対意見を言いづらいなど)、②参加者間での前提の不一致や非共有(意見の前提にある情報や事実認識が異なるために話がかみ合わないなど)、③義務的な参加動機(話し合いに対してやる気がない、地域の問題に興味がないなど)、④発想の固定化(似通った意見しか出ないなど)、などの問題が生じやすい。(163、169~170ページ)

●こうした問題に対処するためには、①水平的な関係づくりを重視する(参加者の属性による区別も優遇もしないなど)、②情報やアイディアの提供(アウトプット)とともに吸収(インプット)を重視する(参加者が客観的な情報を吸収することができるなど)、③「楽しい」という感覚を優先する(参加者が意見表明や情報吸収に楽しさを感じるなど)、④問題解決や合意形成を目的としない(すべての参加者によって表明された意見やアイディア全体を総括し集約するなど)、などが有効である。(170~171ページ)

「まちの居場所」の種類とデザインの方法/荻野亮吾・高瀬麻以

●「まちの居場所」(たまり場)は、飲食店や自宅、公共スペースなどの場を開放して、交流やつながりづくりを重視するコミュニティカフェ型の居場所、高齢者・子ども・子育て支援などをテーマに、社会的課題の解決を目的とするコミュニティケア(community care)型の居場所、さまざまな人たちが出入りして独立した仕事を行うスペースだけでなく、属性の異なる利用者の交流や地域活動・市民活動を支援する場としてのコワーキングスペース(coworking space)型の居場所など、多種多様な形態をとる。(177~180ページ)

●それらは、既存の制度や施設の枠組みからこぼれおちたニーズ(隙間)に対応しようとするものであり、個々人が孤立せず他者と居合わすことができる場である。しかも、気軽に利用しやすい日常生活の場に根ざして設置され、地域の人々が中心になって運営される点に特徴がある。(175~176ページ)

●「まちの居場所」づくりは、それに関わる人それぞれが「想い」を出し合い・デザインし、誰もが気持ちよく参加することのできる空間・時間づくりや人間関係づくり(「空間」「時間」「人間(じんかん)」「隙間」の4つの「間」をデザインすること)を進め、ゆるやかな関係のなかで関わる人々がその「役割」を少しずつ担い・デザインしながら、自分たちの居場所を徐々に創出する「熟議」の過程が重要となる。(180~183、185ページ)

地域課題の解決とエンパワメント/菅原育子

●人々が、自分(たち)のもつ力や可能性を知り、自ら(地域の)課題解決に向けて行動したり、環境をより良くしようとすることや、そのための力を得たり力を発揮する過程は、「エンパワメント(empowerment)」という概念で説明される。エンパワメントとは、力を引き出す、力を与えるといった意味をもつ言葉である。(202ページ)

●地域社会におけるエンパワメントは、「専門家に頼るのではなく、住民自らが力をつけること」(住民個人のエンパワメント)とともに、組織や地域が「多様な個人を活かしながら地域の課題解決への力量形成をめざすこと」(組織・コミュニティのエンパワメント)と表現される。住民が中心となり、他者と協働して地域が抱えるさまざまな課題に向かって行動する地域づくりは、住民、住民主体の活動、そして地域全体のエンパワメントを推進することと同義である。(202ページ)

●エンパワメントは、住民と地域の関係性を理解し、住民主体の活動への支援を考えるうえで欠かせない概念である。そして、エンパワメントを推進する過程で不可欠となるのが、活動の評価である。評価とは、対象について、なぜそれをするのか、どのようにするのか、その結果どう変わったか、その変化は期待したものであったか、などの問いにこたえる行為である。(202ページ)

「住民参加型評価」とその流れ/菅原育子

●課題解決をめざす活動(「プログラム」)は一般的に、①ニーズや課題の把握、②企画と関係者の巻き込み、③具体的な実施体制の構築と実行計画の立案、④計画の実行と改善・修正、⑤最終的な振り返り、という流れで計画・実行されるが、評価(「プログラム評価」)はこの各段階で行われる。①の段階では状況把握のための「ニーズ評価」、②③の段階では活動の目標や計画が妥当かを評価する「セオリー評価」、④の段階では活動が計画通りに実行されているかを評価する「プロセス評価」や短期的な成果を評価する「アウトカム評価」、⑤の段階では長期的な成果を評価する「アウトカム評価」や活動の広範な影響を評価する「インパクト評価」が行われる。(204ページ。表1参照)

●住民をはじめとする当事者にとって、評価は活動を整理し、改善し、推進するのに役立つ。また、自分たちの置かれた状況を客観的に理解し、自分たちの強みや弱みを知り、関係者全員で課題を共有することや、活動の目的を共有することにつながる。さらに、活動展開中の評価は、活動の目的を関係者間で再確認し、自分たちの活動が期待していた成果に向かって進んでいるかを把握し、うまくいっていない時には活動内容を見直し改善することにつながる。また、うまくいっている時には、自信をもって活動を継続することに結びつく。(203ページ)

●(当事者である住民と評価の専門家が協働して行う住民「参加型評価」について)源由理子は、評価のプロセスを「評価の事前準備」および「評価の設計」「データの収集と分析」「データの価値づけと解釈」「評価情報の報告と共有」の4段階に分けたうえで、「参加型評価」の基本的な流れとして、各段階で当事者がどのように評価に参加し役割を担うかを設計する手順を示している。参加型評価においては、評価の4段階すべてにおいて、住民を含めた関係者が対話・討議を行い、合意形成を行いながら進めていくプロセスが重視される。多様な関係者が一同に介し(一堂に会し)、対話と討議を行う場として評価ワークショップ、または検討会と呼ばれる場を設ける手法が多く用いられる。参加型評価に関わる専門家には、これらの対話の場において多様で対等な意見の発散・構造化・収斂(しゅうれん)を導くファシリテーターとしての技能が求められる。(206~207ページ。図1、表2参照)

「エンパワメント評価」と地域のエンパワメントの実現/菅原育子

●参加型評価のなかでも、評価における当事者の参加と、参加を通したエンパワメントを強調するのが「エンパワメント評価」である。それは、当事者が主体的に評価を行い、その過程で評価に必要な技術を取得し、評価をもとに当事者自身が活動のすべてを決定することに重点を置く点で、徹底した当事者主体の評価手法である。(207ページ)

●評価は、当事者が自分たちのためのものであると実感でき、評価を通して活動の改善や深化が達成できるときに、(当事者個人や組織・コミュニティの)エンパワメントにつながる。評価の目的を関係者で共有し、適切な評価のデザインを協議しながら決めていくことが、(住民をはじめとする)当事者の主体性を高め、エンパワメント促進につながる評価の条件である。(211ページ)

〇ここで、上述の菅原が引用する源の言説(評価論)を引いておくことにする。表1の「プログラム評価の主な焦点」、図1の「参加型評価の流れ」、表2の「参加型評価の主な作業」がそれである(源由理子編著『参加型評価―改善と変革のための評価の実践―』晃洋書房、2016年11月)。

〇ところで、「まちづくりと市民福祉教育」実践では、福祉・教育関係機関・組織などが所在する地域を基盤に、子ども・青年や大人、高齢者や障がい者、行政や関係主体など多様な実践主体によって展開され、「つながり」と「熟議」を通じた合意形成と、実践(援助・支援、活動)や運動を通じた主体形成を図ることが必要かつ重要となる。

〇その際、地域の実態・実情やそれまでの実践・運動を分析し、それを通してどのような状態・到達目標を設定するか、それに対してどのような内容・方法が有効で、どのような状態・成果が期待できるか、などについて事前に体系的に検討することが肝要となる。いわゆる「実践仮説」の設定である。

〇そして、そこに求められるのは、多様な実践主体が参加して展開される住民「参加型」評価である。上述の源によると、対話による合意形成を前提とした参加型評価では、評価対象に対する帰属意識やプログラム(課題解決をめざす活動)に対する当事者意識が高まり、結果として評価情報の共有や活用の度合いが高まることが期待される。そして、「参加型評価をとおして民主的な市民参加の場を提供することが、社会の改善や変革に貢献する」(源『前述書』19ページ)ことになる。

〇以上を踏まえて、「まちづくりと市民福祉教育」に関する住民「参加型評価」について、ひとつの「評価指標の体系」を図2(試案)に示すことにする。

〇加えて、「まちづくりと市民福祉教育」に関する総括的評価の設問を例示しておく。以下の「この活動」についてはとりあえず、コミュニティソーシャルワークの代表的な実践である地域福祉(活動)計画の策定活動とその主体である地域住民(子ども・青年や大人、高齢者、障がい者など)を念頭に置いている。

ニーズ評価 × 学習者の設定・理解

・このまちはいま、どんな問題や課題を抱えていると思っていましたか

・この活動は、社会のニーズに合っていると思っていましたか

・この活動を通してまちづくりに参加しようと思った理由はなんでしたか

セオリー評価 × 学習要求と学習必要の把握 × 学習目標と内容・方法等の選定

・この活動の目的や取り組みの内容・方法等についてどう思いましたか

・この活動に参加するにあたってなにを学びたい・学ぶべきだと思いましたか

・この活動に関する学習の目標や内容・方法等についてどう思いましたか

プロセス評価 × 実践プログラムの実施

・この活動と学習は計画通り・期待していたように実施されたと思いますか

・この活動と学習を通して住民や関係機関等のつながりが深まり・広がったと思い ますか

・この活動と学習について、あるいはそれを通して話し合いが深まり・広がったと 思いますか

アウトカム評価・インカム評価 × 学習評価とその共有

・この活動に参加する意欲や推進する能力は高まったと思いますか

・この活動に関する学習は活動を進めるうえで役立ったと思いますか

・この活動と学習を通してまちづくりについての認識は変わったと思いますか

費用対便益・費用対効果 × 実践プログラムの改善・再計画

・この活動と学習は効果的・効率的に取り組まれたと思いますか

・この活動と学習は見直し、改善・修正する必要があると思いますか

・この活動と学習は今後も継続あるいは拡大する必要があると思いますか

〇なお、社会福祉実践プログラムにおける「参加型評価」の適用をめぐって論究したものに、藤島薫『福祉実践プログラムにおける参加型評価の理論と実践』(みらい、2014年3月)がある。参照されたい。

補遺

(1)タスクゴール、プロセスゴール、リレーションシップゴール

タスク・ゴールは、目的達成面からの評価で、地域の福祉課題や生活問題を具体的にどの程度解決したか、福祉ニーズに対して社会資源の提供はどの程度活用されたか、問題解決に住民はどの程度満足しているか、などを量的・質的側面から評価する。

プロセス・ゴールは、課題達成に至るまでの諸過程、手続きを重視する側面からの評価で、住民(組織)が計画から実施の過程でどういう形で参加したか、参加を通じて問題解決能力をどれだけ身につけたか、住民組織や機関の協働促進はどう進展したか、また、その主体形成力はどう図られたかなどの評価である。

リレーションシップ・ゴールは、関係面からの評価で、地域住民や当事者の声及びニーズがどの程度活動に反映し、取り入れられたか、組織活動を通して地域の民主化は進展したか、当事者などの人権は擁護されたか、地域住民の連帯感は強まったか、などを評価する。これら3つの評価視点は業務分析に当たって総合的に活用してこそ有効である。

(日本地域福祉学会編集『地域福祉事典』中央法規出版、1997年12月、229ページ)

(2)診断的評価、形成的評価、総合的評価

事前的診断的評価は、新しい課程、学年、学期、単元、授業などに入る前に、指導の参考となる各種の事前的情報を収集する目的で行う評価である。例えば、新しい学習内容を習得するのに必要なレディネスの獲得状況(知識や経験、環境などの準備状態:筆者)、新しい学習内容の予習状況、あるいは習熟度・知能・性格・興味・適性などに関する情報が収集される。

形成的評価は、従業中・授業後・小単元終了時など、ある単元の指導を進める過程で、途中で学習者の学習状況(教育目標の達成状況)を確認し、教師と学習者の双方にフィードバックし、つまずきの早期発見・早期回復を行うことにより、学力形成に利用する目的で行う評価である。

総括的評価は、課程、学年、学期、単元の終了時などに、1つ以上の単元にまたがる広い範囲について、そこでの学習成果をまとめ、成績づけに利用する目的で行う評価である。すなわち、卒業(修了)試験、学年末試験、学期末試験などが総括的評価の手段である。

(辰野千壽・石田恒好・北尾倫彦監修『教育評価事典』図書文化社、2006年6月、62ページ)

(3)「社会に開かれた教育課程」

〇新学習指導要領(小学校は2020年度、中学校は2021年度から全面実施、高等学校は2022年度から年次進行で実施)は新たに設けられたその「前文」で、次のように述べている。「教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・ 能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる」。

〇すなわち、「社会に開かれた教育課程」の理念を実現するための要件として、①社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。 ②これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。 ③教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること、の3つが重要であるとする(文部科学省)。

〇ちなみに、今回の学習指導要領改訂に向けての中央教育審議会答申(2016年12月)は、「社会に開かれた教育課程」の実現について次のように述べている。

●(前略)新しい学習指導要領等においては、教育課程を通じて、 子供たちが変化の激しい社会を生きるために必要な資質・能力とは何かを明確にし、教科等を学ぶ本質的な意義を大切にしつつ、教科等横断的な視点も持って育成を目指して いくこと、社会とのつながりを重視しながら学校の特色づくりを図っていくこと、現実の社会との関わりの中で子供たち一人一人の豊かな学びを実現していくことが課題となっている。

● これらの課題を乗り越え、子供たちの日々の充実した生活を実現し、未来の創造を目指していくためには、学校が社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる、開かれた環境となることが不可欠である。そして、学校が社会や地域とのつながりを意識し、社会の中の学校であるためには、学校教育の中核となる教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。

●こうした社会とのつながりの中で学校教育を展開していくことは、我が国が社会的な課題を乗り越え、未来を切り拓ひらいていくための大きな原動力ともなる。特に、子供たち が、身近な地域を含めた社会とのつながりの中で学び、自らの人生や社会をよりよく変えていくことができるという実感を持つことは、困難を乗り越え、未来に向けて進む希望と力を与えることにつながるものである。

〇周知のように、1998年12月告示の学習指導要領に向けて1996年7月に答申された中央教育審議会第1次答申(「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」)で、「開かれた学校」が提示された。「社会に開かれた教育課程」は、その「開かれた学校」教育の延長線上にあるだけではない。学校・家庭・地域社会の連携にとどまらず、教育課程の目標やカリキュラム・マネジメント(学校が、教育目標の実現に向け、また子どもや地域の実態を踏まえて教育課程の編成・実施・評価・改善を計画的・組織的に進め、教育の質を高めること)のあり方にまで踏み込んでいる点が注目される。

【初出】

<雑感>(164)阪野 貢/「地域教育経営」と住民「参加型評価」を考えるために―荻野亮吾・丹間康仁編著『地域教育経営論』のワンポイントメモ―/2022年12月1日/本文

12 まちづくり/幻想と打開

<文献>

木下斉『まちづくり幻想―地域再生はなぜこれほど失敗するのか―』(SB新書)SBクリエイティブ、2021年3月、以下[1]。

僭越ながら、いま暮らす “まち” で「よそ者、若者、ばか者」の役割を多少とも果たそうとしてきた(している)。しかし、地域からはいまだに、「物言わぬよそ者」としての振る舞いが要求される。地元の“名士”が主役の地域活動や “あやふや” と “うやむや” が交錯する会議では、「梯子(はしご)を外される」(梯子はかかっていなかった)、「出る杭(くい)は打たれる」(出る杭は抜かれる)ことも二度三度。さすがに「あほらしくってやってらんねーよ」。いまだに「世間」の「空気」が読めない自分がいる。

〇「地方創生」や「地域再生」が叫ばれて久しいが、「地方」や「地域」はますます衰退し、「創生」や「再生」は混迷の度を深めている。その原因のひとつは「まちづくり幻想」にある。その幻想を振り払い、打開するためには、まちづくりや地域再生に関する意識や思考の範囲を広げ、面倒なことに果敢に取り組み、一つひとつの事業・活動を地道に積み上げていくことしかない。一人の住民の覚悟と意識変革(「思考の土台」の再建)、地域人材の発掘と育成、地域循環経済による地域経営(稼ぎ)、そして仲間と「地域の未来」について語り合う、それがまちを変える。、内閣府の「地域活性化伝道師」(地域おこしの専門家。2022年4月現在、394人が登録されている)を務める木下斉(きのした・ひとし)が主張するところである。

〇[1]から、まちづくりの「幻想」とその「打開策」に関する木下の論点や言説のいくつかを、限定的・恣意的になることを承知のうえで、メモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

人口さえ増加すれば地域が活性化するという幻想/人口減少と新たな経済的成長

▷地方が人口減少で衰退しており、それを解決すれば再生する考え方そのものは、大いなる「幻想」です。(40ページ)/地方の人口減少は衰退の原因ではなく、結果なのです。つまり、稼げる産業が少なくなり、国からの予算依存の経済となり、教育なども東京のヒエラルキーに組み込まれる状況を放置した結果、人口が流失したわけです。(41ページ)

▶一時的に移住定住の補助金をもらい、地域おこし協力隊などの限られた収入を3年ほど担保されただけの人口が、各自治体で数人、数十人増加しただけで構造的に変わるでしょうか。/人口論に支配された地方活性化論は、どこまだいっても無理が生じます。人口さえ増えればすべてが解決する、という幻想を捨て、先をみた思考が必要です。(43ページ)/できもしない方法に固執するのではなく、新たな付加価値の生み出し方と向き合う時代にきているのではないでしょうか。経済的成長を諦めるのではなく、今までとは異なるアプローチでの経済成長シナリオが必要なのです。(46ページ)

予算があれば地域は再生するという幻想/学び、動くヒトと組織が地域を変える

▷トップの仕事とは「人事」が9割を占めると言っても過言ではありません。「何をやるか」よりも「誰とやるか」「誰に任せるか」の方が圧倒的に重要です。/しかしながら、衰退地域のトップの多くは、「筋のよい事業に適切な予算を確保すれば成功する」という幻想に因(とら)われているのです。(62~63ページ)