所得制限は、さまざまな政治対立を生みだす原因となっている。日本の予算は、義務教育、外交、安全保障をのぞき、ほとんどが低所得層や障がい者、ひとり親世帯などの「だれかの利益」でできている。そして大半の給付には、所得制限という自助努力、自己責任の象徴である分断線が網の目のようにこまかく引かれている。受益者を限定すれば安あがりではある。だが、こうした制度設計そのものが、政府の公正さへの強い反発を生みだし、社会の分断を加速させるのである。(下記[1]222ページ)

〇筆者(阪野)が「井手英策」(いで・えいさく、慶応義塾大学、財政社会学)についてまず思い出す言葉を五つ挙げるとすれば、「分断社会」「All for All(みんながみんなのために)」「ベーシック・サービス」「ライフ・セキュリティ」そして「財政改革(消費税増税)」である。

〇井手の新刊書に、『欲望の経済を終わらせる』(インターナショナル新書、集英社インターナショナル、2020年6月。以下[1])がある。そして、筆者の手もとには、単著である『幸福の増税論―財政はだれのために』(岩波新書、岩波書店、2018年11月。以下[2])と、柏木一惠・加藤忠相・中島康晴との共著である『ソーシャルワーカー―「身近」を革命する人たち』ちくま新書、筑摩書房、2019年9月。以下「3」)がある。

〇[1]では、「新自由主義がなぜ日本で必要とされ、影響力を持つことができたのか、歴史をつぶさに振り返り、スリリングに解き明かす。グローバル化もあって貧困層がふえるなか、個人の貯蓄に教育も老後も委ねられる日本。本来お金儲けではなく、共同体の『秩序』と深く結びついていた経済に立ち返り、経済成長がなくても、個人や社会に何か起きても、安心して暮らせる財政改革を提言」する(カバー「そで」)。

〇[2]では、「なぜ日本では、『連帯のしくみ』であるはずの税がこれほどまでに嫌われるのか。すべての人たちの命とくらしが保障される温もりある社会を取り戻すために、あえて『増税』の必要性に切り込み、財政改革、社会改革の構想(自己責任社会から、頼りあえる社会へ)を大胆に提言する」(カバー「そで」)。

〇そして[3]では、「多くの人が将来不安におびえ、貧しさすらも努力不足と切り捨てられる現代日本。人を雑に扱うことに慣れきったこの社会を、身近なところから少しずつ変革していくのがソーシャルワーカーだ。暮らしの『困りごと』と向き合い、人びとの権利を守る上で、何が問題となっているのか。そもそもソーシャルカークとは何か。未来へ向けてどうすればいいのか。ソーシャルワークの第一人者たち(柏木・加藤・中島)と研究者(井手)が結集し、『不安解消への処方箋』を提示」する(カバー「そで」)。

〇本稿では、[1][2][3]を併読(再読)して、留意しておきたい井手(一部は中島)の言説(提唱、提案)のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。見出しは筆者)。

「勤労国家」と「弱者救済」

(勤労、倹約、貯蓄という自助努力と自己責任を前提として作られた「勤労国家」にあって、)生活水準の低下、将来への不安、国際的な地位の劣化などのきびしい状況が進んでいる。この状況を乗りこえる方法は、端的にいえば、ふたつにしぼられる。ひとつは、もう一度かつてのような成長を取りもどし、自己責任で将来不安にそなえられる状況を作る、勤労国家再生アプローチである。もうひとつは、低所得層や生活支援の必要な人たちを救済し、彼らを社会のなかに包摂していく格差是正アプローチである。([2]32、34ページ)

(ところが、現在の日本は、人口の急減や超高齢化などによる経済規模の縮小が進むなかで、)「成長なくして未来なし」という、成長に依存する社会モデル(「成長依存型社会」)はもう限界に達している。また、日本社会は、共在感(「ともにある」という感覚:井上達夫)や仲間意識をもてない、利己的で孤立した「人間の群れ」と化しつつあり、格差是正や社会的包摂についての関心も低い。「弱者救済」を正義として語る時代はおわりつつある。([2]46、47、49、52、96ページ)

「頼りあえる社会」と「ライフ・セキュリティ」

消費を手びかえ、勤労、倹約、貯蓄の自助努力にはげみ、将来不安におびえて生きる自己責任社会をつづけていくのか、税による満たしあいをつうじて、だれもが安心して生きていける、経済活動も刺激する「頼りあえる社会」をめざすのか。痛みと喜びを(税で)分かちあう「頼りあえる社会」をつくりあげ、「私たち」という連帯の土台を再生しなければ、多くの人びとが感じている生きづらさはつづく。([1]174、175ページ)

そこで、消費税を軸に全員が痛みを分かちあいつつ、一定以上の収入や資産を持つ富裕層や大企業への課税でこれを補完すること、以上を財源として、すべての人びとに医療や介護、子育て、教育、障がい者福祉などの「ベーシック・サービス」(現物給付)を提供することが重要となる。そのサービスは、人びとが安心してくらしていける水準をみたす必要がある。これは、「ベーシック・インカム」(現金給付)ではなく、「社会保障」(Social Security)を超える、「生活」と「生命」の保障すなわち「ライフ・セキュリティ」(Life Security/生の保障)という考え方である。([1]222ページ、[2]84、135ページ)

「尊厳ある生活保障」と「品位ある命の保障」

「ライフ・セキュリティ」は、「均等な人びと」というときに、「人間らしい生」という共通点に着目し、すべての人たちを受益者として等しくあつかう。人間ならばだれもが必要とする/必要としうる(可能性がある)ベーシック・サービスを、すべての人びとに均等に配分することをめざす。「尊厳ある生活保障」である。([1]223ページ)

「ソーシャル・セキュリティ」をさらに推しすすめ、すべての「命と暮らし(=life)」を保障する「ライフ・セキュリティ」に編み変えていくことは、「救済の政治」を「必要の政治」へと転換することにほかならない。つまり「困っている人を助ける」から、「みんなの必要を満たす」への政治思想の転換である。([3]23ページ)

他方、社会的、経済的条件によって、他者と均等になれない人びとにたいしては、富裕な人より少ない税負担を、富裕な人より相対的に手厚い保障を提供することをめざす。消費税とともに富裕層や大企業への課税を強化し、生活扶助、住宅手当、職業教育・職業訓練も充実させる。「品位ある命の保障」である。([1]223ページ)

「公・共・私のベストミックス」と「ソーシャルワーク」

きわめて多様になっている個別のニーズを政府によるサービス給付だけで満たすことはむつかしい。したがって、「公」が共通のニーズを満たしていくのと同時に、「共」や「私」の領域とつながりを強め、個別のニーズ、別言すれば一人ひとりの「こまりごと」をどのように解消するかもあわせて検討されなければならない。「公・共・私のベストミックス」である。([1]225ページ)

「公」の領域は、自治会やボランティア団体などのさまざまなアクター(人や組織)が交錯する場である。そこでは、さまざまな地域ニーズを満たそうとするアクターを接続する、接着剤のような機能が必ず求められる。([3]221、222ページ)

そこで注目されるのが、ソーシャルワーク/ソーシャルワーカーである。ソーシャルワーカーにもとめられているのは、たんなる福祉やサービスの提供者としての役割ではない。接着剤のような役割が求められ、その資質がハッキリと問われることとなる。([1]225ページ、[3]222ページ)

ソーシャルワークの核心は、個別の「こまりごと」にたいして、それを発生させている「環境」それ自身を変革していくことにある。またその「こまりごと」は、かならずしも低所得層の生活困難にかぎられるものではなく、介護や子育て、教育など、所得の多寡とは関係なく生じうる個別の案件と向きあうのがソーシャルワーカーの第一の任務である。([1]226ページ)

「地域変革」と「組織変革」

ソーシャルワークは、「社会の変化と開発、つながり」を促進する実践である。その際の「社会」とはどこかにあるものではない。人びとのより身近で影響をおよぼせる「地域」や「組織」のなかに埋もれた資源を発掘し、ときには開発・創出(社会資源の発掘・開発・創出)しながら、他者との対話と関係構築を積み重ねるなかで形づくられる、総体としての環境、それがソーシャルワーカーにとっての「社会」である。([3]38、43ページ)

ソーシャルワークの実践では、人びとのニーズを中心に、人びとと地域社会環境との関係を調整することが重要となる。地域で暮らす多様な人びと相互の接点(対話やかかわり)を創り出すことこそが、地域社会に、お互いさまを共感し合える互酬性と多様性、人びとの信頼関係を創出し、すべての地域住民が決して排除されることのない地域変革を推進する原動力となる。([3]74、75ページ)

ソーシャルワークの中核に据えられているのは「社会環境の改善」であり、「社会変革」(social reform)である。その社会変革を個人(ミクロ)と国家(マクロ)の関係でとらえてしまうと、その実現可能性は遠のいていく。社会変革を個人と地域(メゾ)の関係でとらえれば、その実現可能性は格段に高まる。([3]65、77、78ページ)

ソーシャルワーカーの手の届かないところにある「社会変革」を取り戻すためには、まず、地域を変えていく道筋を示す必要がある。と同時に、ソーシャルワーカーが所属する組織を変革する方途も検討していかなければならない。ソーシャルワーカーの大部分は組織人である。それゆえ、経営の方針や組織内の上下関係の論理によって、彼らが状況に対して柔軟かつ迅速に対応することが難しい場合がどうしても存在する。(そこで、ソーシャルワークについて根本的に問い、共通理解を深め、)ソーシャルワーカーは連帯しなければならない。総合的な生き物である人間尊厳を守るために。([3]78、216ページ)

「社会変革」と「個人のアイデンティティ変容」

「地域を変える」には、地域社会で暮らす一人ひとりのアイデンティティの変容が重要な契機となる。個人のアイデンティティの変容は、人びとの関係構造の変容による。つまり、人びとのかかわりの密度や質、そのリアリティが、関係構造を変容させ、一人ひとりのアイデンティティをも変化させていく。([3]80、82ページ)

個人のアイデンティティの変容、すなわち人びとの関係構造の変容を求めるためには、黙殺・無理解・不安や恐怖・排除に支配された関係性を、対話・理解・信頼・包摂にもとづく関係性へと変容させていくことが肝要である。([3]82ページ)

日本のソーシャルワークには、法や制度への行き過ぎた順応がしばしば見られる。また、法や制度だけでなく、社会環境それじたいを主体的に創造・変革していくという発想が希薄である。これらが相まって、ソーシャルワークとは何か、ソーシャルワークにおける正義とは何か、という共通理解もまた深められずにいる。これらの課題を乗り越えるためには、「社会変革」と「ソーシャルアクション」(社会的活動)の考えかたが必要となる。([3]83、84ページ)

「プラットホームの世紀」と「ソーシャルワーカー」

国や地方がさまざまな施策に細かく介入し、複雑化するニーズを一つひとつ満たしていくことには限界がある。したがって、国と地方、そして地域のそれぞれに「新たなプラットホーム」を作り直していかなければならない。([3]221ページ)

ベーシック・サーズを土台とするライフ・セキュリティによって誰もが安心して生き、暮らすという基本権が保障される。この「パブリック・プラットホーム」のうえにソーシャルワーカーの社会変革をつうじた地域の人的・制度的ネットワークという「コミュニティ・プラットホーム」が重層的に重なり合う。そうすれば、人びとの生存権も幸福追求権の双方が射程に収められることとなる。([3]221ページ)

「市場の世紀」ともいうべき20世紀は、「プラットホームの世紀」である21世紀へと大きな変貌を遂げる。その変貌の中心にソーシャルワーク/ソーシャルワーカーが存在する。([3]222ページ)

〇「地域変革」と「社会変革」の推進を図るソーシャルワーク/ソーシャルワーカーの重要なアプローチ・実践方法のひとつに、「ソーシャルアクション」がある。本稿の理解を深めるためにここで、ソーシャルアクションに関する調査報告と言説の一部を紹介しておくことにする。

〇ひとつは、日本社会福祉士養成校協会(2017年4月より日本ソーシャルワーク教育学校連盟)が2016年10月から翌年1月にかけて実施した「地域における包括的な相談支援体制を担う社会福祉士養成のあり方及び人材活用のあり方に関する調査研究事業」の<実施報告(暫定版)>(2017年3月)である。そこでは、地域包括支援センター(全数:4,729ヶ所、6,575票)と市区町村社協(全数:1,846ヶ所、2,961票)の職員を対象にした調査で、例えば「地域への働きかけ」について次のような報告がなされている。

〇「制度・施策の課題等の解決に向けて、地域住民が行政に対して働きかけを行うことを支援する」か、という質問に対して、「全く実施していない」「あまり実施していない」と答えた地域包括支援センターの職員が79.7%、市区町村社協の職員が76.2%を占めている。また、そうした支援に「対応する力量」を有しているか、という質問に対して、「全く有していない」「あまり有していない」と答えた地域包括支援センターの職員が76.4%、市区町村社協の職員が69.9%を占めている。ソーシャルワーカーによるソーシャルアクションの実践は乏しく、力量や意識は低いと言わざるを得ない。

〇また、「所属する組織の管理運営」について次のような報告がなされている。「必要な場合、組織のミッションやルールを超えた対応を行うよう、上司や同僚に働きかける」か、という質問に対して、「全く実施していない」「あまり実施していない」と答えた地域包括支援センターの職員が54.0%、市区町村社協の職員が58.0%を占めている。また、そうした働きかけに「対応する力量」を有しているか、という質問に対して、「全く有していない」「あまり有していない」と答えた地域包括支援センターの職員が55.7%、市区町村社協の職員が56.3%を占めている。前述した、ソーシャルワーカーによる「組織変革」に関して、留意しておきたい。

〇いまひとつは、高良麻子(こうら・あさこ、法政大学、社会福祉学)の『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル―「制度からの排除」への対処―』(中央法規、2017年2月、以下[4])における言説である。高良にあっては、日本における「ソーシャルワークの方法としてのソーシャルアクションは、研究と実践ともに停滞して」おり、「ソーシャルアクションの実践方法を、日本の現状をふまえた形で示す必要がある」。そこで、社会福祉士によるソーシャルアクションの調査・分析を通して、「日本における社会変動およびニーズの多様化等をふまえたソーシャルアクションの実践モデルを構築する」([4]3ページ)ことを[4]の目的とする。

〇高良によると、ソーシャルワークにおけるソーシャルアクションとは、「生活問題やニーズの未充足の原因が社会福祉関連法制度等の社会構造の課題にあるとの認識のもと、社会的に不利な立場に置かれている人びとのニーズの充足と権利の実現を目的に、それらを可能にする法制度の創設や改廃等の社会構造の変革を目指し、国や地方自治体等の権限・権力保有者に直接働きかける一連の組織的かつ計画的活動およびその方法・技術である」([4]183ページ)。その主なモデルには「闘争モデル」と「協働モデル」の二つがある。

〇「闘争モデル」とは、「『支配と被支配』や『搾取と被搾取』といった対立構造に注目し、それによる不利益や被害等を署名、デモ、陳情、請願、訴訟などで訴え、世論を喚起しながら、集団圧力によって立法的および行政的措置等をとらせる」モデルである。約言すれば、「デモ、署名、陳情、請願、訴訟等で世論を喚起しながら集団圧力によって立法的・行政的措置を要求する」モデルである。「協働モデル」とは、「制度から排除されている人びとのニーズを充足する非営利部門サービスや既存制度が機能するしくみを開発し、そのサービスを当事者のアクション・システムへの参加を促進するしかけとしながら、これらの実績等によって、法制度の創設や関係構造の変革等を多様な主体と協働しながら進めていく」モデルである。約言すれば、「多様な主体の協働による非営利部門サービス等の開発とその制度化に向けた活動によって法制度の創造(創設)や関係等の構造の変革を目指す」モデルである。([4]184、183ページ)。

〇そして高良は言う。従来のソーシャルアクションは、「集団圧力によって社会福祉の制度やサービスの拡充・創設・改善を集中的に要求していく(闘争モデル)が主であった」。本研究の事例研究で明らかになったソーシャルアクションは、「集団の力でニーズを充足する非営利部門サービスやしくみを開発してその実績を示し、主に地方自治体の行政職員、議員、サービス提供事業主体等と協働しながら、新たな政府部門サービスやしくみを創っていく(協働モデル)が主であった」([4]139ページ)。

〇高良によってソーシャルアクションの「協働モデル」が提示されたことは、ソーシャルアクションの実践・研究において意義深い。ただ、高良は、「闘争モデルのソーシャルアクションを、社会福祉関連法に規定される組織に属するソーシャルワーカーが被雇用者として実践することは現実的ではない」([4]189ページ)と言う。そうであれば、「組織に属する被雇用者」という点で、「地域変革」と「社会変革」の実現可能性は低くなる。そのような状況を打開するためには、「協働モデル」と「闘争モデル」をいかに活用するか、両モデルをいかに併用するか。あるいは、社会的弱者主体の社会福祉運動におけるソーシャルアクションにいかに取り組むか、社会的弱者の利益や権利を擁護・代弁(アドボカシー)するソーシャルアクションにいかに取り組むか、などが問われることになる。

〇いずれにしろ、社会福祉関連法制度の「縦割り」や「制度のはざま」が解消されず、「制度からの排除」が引き起こされている今日、「闘争モデル」のソーシャルアクションを展開することはソーシャルワーカーの社会的責務である。そして、今日においてもその役割は失われていない。それは、「すべてのソーシャルワーカーが避けては通れない実践課題であり、(『地域変革』と)『社会変革』の要諦」(中島[3]79ページ)である。留意したい。

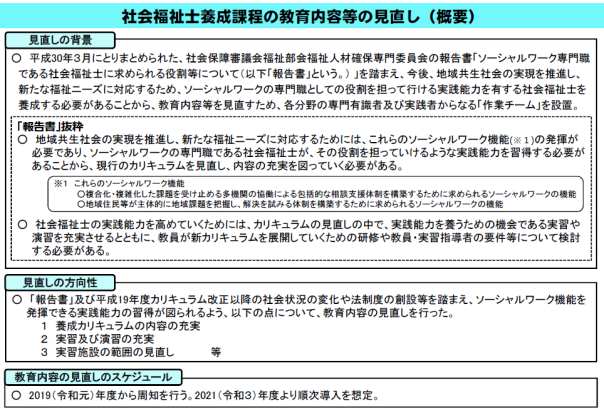

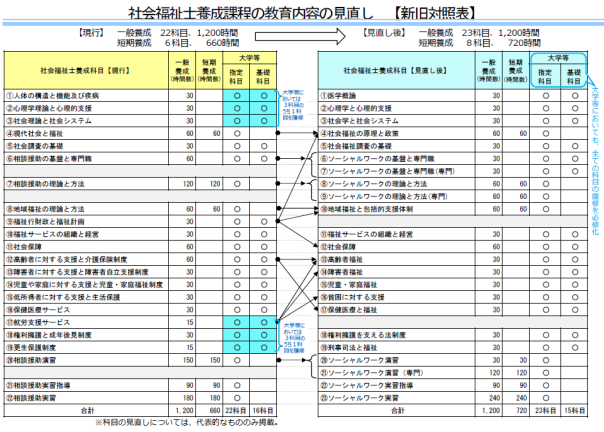

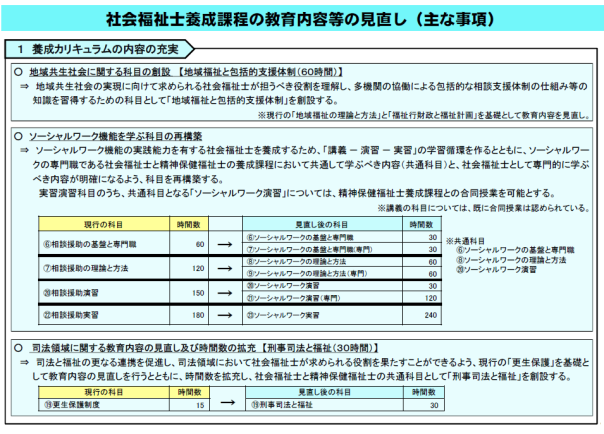

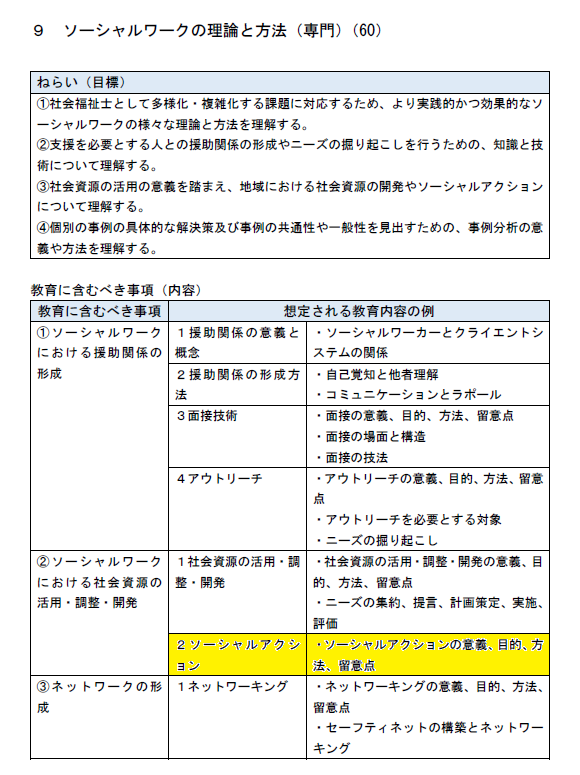

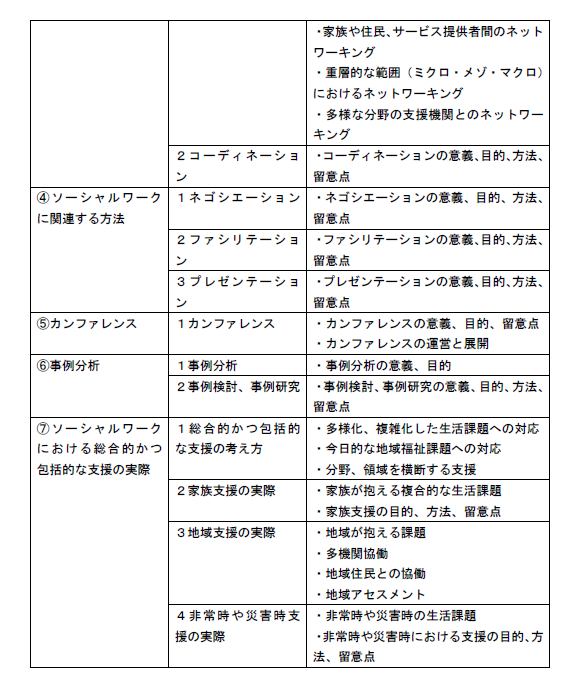

〇最後に、社会福祉士養成におけるソーシャルアクションに関して一言触れておく。これまで、社会福祉士養成課程における教育内容について、ソーシャルアクションに関する記載はなかった。2021年4月から、社会福祉士養成カリキュラムにおいて、地域共生社会に関する科目(「地域福祉と包括的支援体制」)が創設されるとともに、ソーシャルワーク機能を学ぶ科目が再構築される。すなわち、従来の「相談援助」という科目が「ソーシャルワーク」に変更される。そして、「ソーシャルワークの理論と方法(専門)」という科目で、「想定される教育内容の例」として「ソーシャルアクション」が記載されている。次の資料を参照されたい。