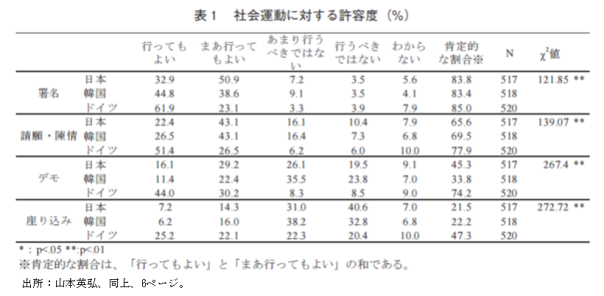

〇表1は、日本、韓国、ドイツの3か国における「社会運動」の各形態に対する許容度についてみたものである。「署名」や「請願・陳情」といった穏健で制度的な形態と、「デモ」や「座り込み」といった示威(じい。威力を示すこと)的なそれを取り上げている。日本では「署名」は83.8%、「請願・陳情」は65.6%、「デモ」は45.3%、「座り込み」は21.5%の人が肯定的に考えている。それに対して、ドイツでは、「デモ」(74.2%)、「請願・陳情」(77.9%)、「署名」(85.0%)ともに7~8割の人が支持している(山本英弘「社会運動を許容する政治文化の可能性―ブール代数分析を用いた国際比較による検討―」『山形大学紀要(社会科学)』第47巻第2号、山形大学、2017年2月、6ページ。山本の調査研究については、下記の[1]68~74ページに紹介されている)。

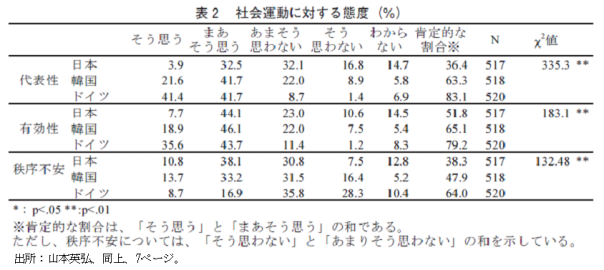

〇表2は、日本、韓国、ドイツの3か国における「社会運動」に対する態度についてみたものである。「代表性」、「有効性」、「秩序不安」を取り上げている。運動の「代表性」についての肯定的な回答(「そう思う」「まあそう思う」)はドイツで83.1%、日本は36.4%、「有効性」はドイツで79.3%、日本は51.8%、「秩序不安」についての否定的な回答(「そう思わない」「あまりそう思わない」)はドイツで64.1%、日本は38.3%である(山本、同上、6~7ページ)。

〇要するに、「社会運動」についてドイツでは許容度も評価も高いが、日本はともに低い、と考えられる。

〇筆者(阪野)の手もとに、「社会運動」の入門書が3冊ある(しかない)。(1)富永京子著『みんなの「わがまま」入門』(左右社、2019年4月。以下[1])、(2)大畑裕嗣・成元哲・道場親信・樋口直人編『社会運動の社会学』(有斐閣、2004年4月。以下[2])、(3)小熊英二著『社会を変えるには』(講談社、2012年8月。以下[3])がそれである。

〇[1]は、中高生を対象にした社会運動のガイドブックである。そこでは、「わがまま」(社会運動)を、「自分あるいは他人がよりよく生きるために、その場の制度やそこにいる人の認識を変えていく行動」(13ページ)として定義する。「わがまま」は、「権利や不満を主張すること」(66~67ページ)である、と言う。

〇[2]は、大学生を対象にした「日本初。社会運動論の体系的テキスト」(「帯」)である。そこでは、社会運動を、「①複数の人びとが集合的に、②社会のある側面を変革するために、③組織的に取り組み、その結果④敵手・競合者と多様な社会的な相互作用を展開する非制度的な手段をも用いる行為である」(4ページ)と定義づける。社会運動は、「社会を映し出す鏡」であり、「社会をつくる原動力」(2ページ)でもある、と言う。

〇[3]は、「社会を変える」ための基礎的なテキストブックである。そこでは、「社会を変える」ということについて「歴史的、社会構造的、あるいは思想的」(5ページ)に考える。小熊は言う(以下、語尾変換)。「運動のおもしろさは、自分たちで『作っていく』ことにある。楽しいこと、盛りあがることも、けっこう重要である」(497ページ)。「盛りあがりがあれば、『自己』を超えた『われわれ』が作れる。それができあがってくる感覚は楽しいものである」。「そういう盛りあがりがあると、社会を代表する効果が生まれ、人数の多さとは違う次元の説得力が生まれる」。「参加者みんなが生き生きとしていて、思わず参加したくなる『まつりごと』が、民主主義の原点である」(498ページ)。「社会を変えるには、あなたが変わること。あなたが変わるには、あなたが動くこと(である)」(502ページ)。「(運動に)『参加して何が変わるのか』といえば、参加できる社会、参加できる自分が生まれる」(517ページ)。

〇筆者はかつて、本ブログで、「福祉のまちづくり運動と市民福祉教育」(<まちづくりと市民福祉教育>(3)/2012年7月4日投稿)について管見を述べた。以下はその要点の一節である。

市民運動は、人々に共通する焦眉の生活問題から生ずる。それは、建設的な批判と豊かな創造という視点・視座のもとに、具体的な運動(活動)展開を通して歴史的・社会的問題としての生活問題を解決することを第一義とする。そして、その問題解決の道筋を探り、問題解決をより確かなものにし、その成果(行動と結果)を実効あるものにするためには、市民運動は次のような属性をいかに保持するかが問われることになる。すなわち、運動そのものがもつミッション性や思想性、公共性や政治性、批判性や革新性をはじめ、運動を通して醸成される集合的アイデンティティ(われわれ意識)、その基で社会変革の実現をめざす取り組みの組織性、他の地域や運動との交流・連帯を視野に入れた開放性や普遍性、それに運動を展開するうえでの計画性や継続性、などがそれである。これらは、運動主体の育成を図る市民福祉教育の内容や方法などを規定することになる。

〇筆者は、福祉によるまちづくりのための「市民運動と市民福祉教育」について、その理解や思考を深めたいと願っている。本稿では、[1]において留意したい「社会運動」(「わがまま」)についての論点や言説のいくつかをメモっておくことにする(抜き書きと要約。語尾変換。見出しは筆者)。

「ふつう」幻想が「わがまま」をネガティブにする

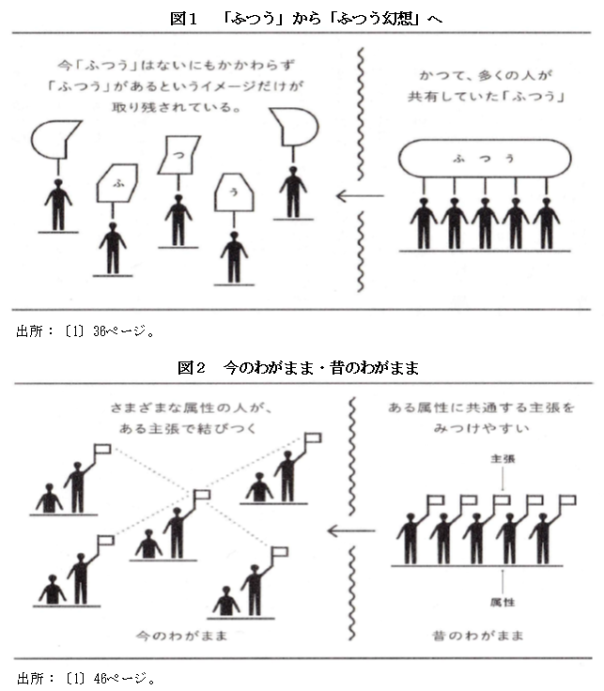

1970年代、「一億総中流」の「意識」が形成された時代には、ある程度固定化・共有化された、一般的・中流的な「ふつう」の生き方が存在していた。(41ページ。図1)

社会のグローバル化が進み、多様化・個人化したいまの時代にあっては、たとえば「高齢者」「障がい者」「女性」あるいは「貧困」などといった「共通の要素(属性)でくくる(ひとくくりにする)」ことや、それらの要素に「共通する利害」を共有(想定)することが難しくなっている。そのような現代社会において、同じ属性を持つ人々のなかでもその生き方や価値観は個人的で多様である。それゆえに、高齢者・障がい者・女性イコール「かわいそう」、と言えなく(見えなく)なっている。(48、50ページ)

しかし、人々は「ふつう」の幻想をいまも持ち続けており、「みんなふつう」という同質性や均質性を認め合っている。そんななかで人々は、自分の意見を主張することを「自己中」「自己満」「自分勝手」あるいは「他害行為」と感じたり、「わがまま」を言えずに我満(沈黙)することを選んでいる。(52、53ページ。図2)

「社会運動」をガチガチにではなく柔軟に考える

「わがまま」は、恵まれない立場や弱い立場を是正したり、救ったりするだけではなく、社会運動をすることで、古い価値観をこわし、新しい価値観をつくることを目的としているが(87ページ)‥‥‥

● 公の場で「わがまま」を言うことは、対立を生んだり嫌悪感を覚える人もいるが、それは、「やらなきゃいけない」とは言わないまでも、「やっていい」ことである。(81ページ)

● 「わがまま」は「社会の変化」や「根本的な改善」を促すための社会運動のきっかけ(端緒)づくりである。(94ページ)

● 社会運動の仕事は、あくまで「わがまま」を公の場に出して、隠れた願望や要求を形にして多くの人に伝えることであり(95ページ)、新聞や雑誌の「投稿欄」を使ったり、ホームページをつくるのも立派な「わがまま」である。(196ページ)

● 長期的に見ると社会は変わっており、社会運動の効果や意味を長い目で見ることが有効(重要)である。(104ページ)

● 「わがまま」は何かが大きく変わらなくても、行動する人やその周りの人にとって何か変化があれば、それはその人にとって社会運動をする意味になる。(103ページ)

● 過激な主張や表現をする人のなかにいると、過激な言葉や振る舞いが当然視・常識化され、次第に主張や表現の幅が狭くなってしまう。(134ページ)

● ただひとりの「わがまま」、ただひとつの社会運動だけで、そんなにやすやすと社会は変わらない。(215ページ)

● 「わがまま」を言い続けることは大変なことであるが、うまくいくまでやる必要はないし、それを自分がやる必要もない。(215ページ)

● 基本的に、自分がやらなくても、社会にとって大事なことなのだから誰かがやってくれるという思いを持ち続けることは、自分の心を守るうえでも役に立つ。(217ページ)

● 自分のための「わがまま」を通じて当事者感覚を広げていくとともに、それを他人のため(「よその世界」)の「わがまま」すなわち「おせっかい」(支援、応援)へと変えていくことも大事である。(239ページ-)

〇筆者の机の上にはいま、新刊本か2冊ある。(4)中條共子著『生活支援の社会運動―「助け合い活動」と福祉政策―』(青弓社、2019年8月。以下[4])、(5)村木厚子・今中博之著『かっこいい福祉』(左右社、2019年8月。以下[5]。)がそれである。

〇[4]は、「地域住民で『たたかう』ために生まれた『助け合い活動』の1970年代から現在までを追い、地域のグルーブ、有償ボランティア,NPOと移り変わった担い手の変容、苦悩や課題を描き出す。(そして)自助(自己責任)の強化に抗(あらが)い、政策とは別の互助の可能性を展望する」(「カバー」)。その際、社会運動を、「社会的状況の変革を企図する集合的な取り組みであり、制度的な政治空間の内外で多様な手段によって展開される活動」(18ページ)として捉える。とともに、「助け合い活動の変革的性格に焦点を当てた『運動論』のアプローチを継承しながら、その限界を克服しうる方途として、社会学の研究領域である『社会運動研究』の蓄積」(18ページ)に学ぶ。

〇[5]は、村木と今中の対談本である。村木は言う。「かっこいい福祉」とは「制度にない」を「制度にする」ことをめざすして、新しいサービスを生み出し、多くの人や分野が相互につながることをつねに試行錯誤し続けることである。その人やその取り組みは、「みんな面白い」(189~193ページ)。今中は言う(※)。「アトリエ インカーブ」(アートスタジオ)では、知的に障がいのあるアーティストとデザイナーであるスタッフが、「福祉の文化化と文化の福祉化」(一番ヶ瀬康子)を実践している。加えて、「市場性を意識した福祉文化」をつくっていく必要がある(20ページ)。「かっこいい」とは、わかりあえないと認めること。認めるために、理解できるまで話す、聞く。そうして紡(つむ)がれた幸せが「かっこいい福祉」である(197~198ページ)。

〇富永京子によると「わがままが『違い』をつなぐ」([1]「帯」)。すなわち、「わがまま」を言うことによって、生き方や価値観の違う人々が一緒になってみんなで社会をつくる。樋口直人によると「社会運動は未来の予言者」([2]27~29ページ)である。すなわち、社会運動は到来する社会を啓示し、さまざまな「予言」をしてきた(「予言者」としての役割を果たす)。小熊英二によると「運動とは、広い意味での、人間の表現行為」([3]516ページ)である。すなわち、仕事も、政治も、言論も、芸術も、人間の表現行為であり、社会をつくる行為である。付記しておきたい。