〇1990年以降、「地域で福祉教育を推進する体制の整備」が図られ、福祉教育実践は「地域展開の時代」に入ったと評される。そのひとつに広島市社協による取り組みがある(全社協・全国ボランティア活動振興センター『福祉教育モデル事例集 地域に広がる福祉教育活動事例集―福祉教育の考え方と実践方法・先進的事例に学ぶ―』1996年3月、41~46、83~84ページ)。

〇広島市社協による「福祉教育推進事業」は1989年度から始まる。それ以降の取り組みで筆者(阪野)が先ず思い出すのは、「総合指定方式」(1989年度~)である。それは、福祉教育の学校指定(小・中・高等学校)に併せて、地域(地区社協)や福祉施設を市社協が独自に指定し、総合的・継続的な福祉教育の推進を企図したものである。

〇「福祉教育推進委員会」(1991年7月)の設置とそれを改組した「福祉教育推進協議会」(1996年7月)、「福祉教育推進マニュアル」(1994年7月)の策定とそこでの「福祉教育を推進するための7つの提言」なども思い出される。

〇「福祉教育推進委員会」「福祉教育推進協議会」は、福祉教育の計画的・組織的な推進・振興を図るために、福祉・教育関係者の連絡・調整や連携・協働、福祉教育の調査・研究などを行う組織(「問題別委員会」)である。「福祉教育推進マニュアル」は、それまでの福祉教育の成果と課題を集約するとともに、具体的な展開手法を示したものである。「福祉教育を推進するための7つの提言」は、福祉教育の位置づけと取り組みを「福祉教育推進計画的な視点」から捉えて整理し、その方向性を提示したものである。そこでは、「ノーマライゼーション」や「福祉のまちづくり」の理念のもとに、学校教育のなかでの子どもに限らず、広く地域や成人も含めた幅広い福祉教育の推進が強調されている。

〇以上を要するに、広島市社協が取り組んだ福祉教育の特色のひとつは、「地域にねざす福祉教育のすすめ」である。

〇周知のように、福祉教育の全国的な展開は、1977年度に創設された「学童・生徒のボランティア活動普及事業」(通称「社会福祉協力校」事業)から始まる。広島市社協は、その実施を12年間も見送った。それは、学校現場や教育委員会の理解と協働を得るための条件整備に時間をかけた(時間がかかった)ことや、福祉教育を福祉のまちづくりと地域福祉の推進を図るための事業・活動としてしっかりと位置づけようとしたことによるのであろう(推進体制の組織化)。それは誠意に基づく「静かな闘い」でもあったろう。それらの背景には、平和教育や人権教育(同和教育)の取り組みと積み上げがある。その点にも留意しながら、本稿では、広島市社協による「地域にねざす福祉教育」の資料紹介を行うことにする。その多くの資料については、当時から、堀田稔先生(元広島市社協、広島文化学園短期大学)や菅井直也先生(広島文教女子大学)らのご高配を賜っている。記して謝意を表したい。

(1)広島市社協『地域にねざす福祉教育のすすめ―福祉教育推進マニュアル―』1994年7月、「刊行にあたり」「目次」、1~10、192~193、224~225ページ(抜粋)

(2)広島市社協『地域にねざす福祉教育のすすめ―福祉教育推進マニュアル―』(ダイジェスト版、1998年)1998年11月(1996年3月初版)、「福祉教育を推進するための7つの提言」「目次」、1~21ページ(全文)

(3)広島市社協『地域にねざす福祉教育をめざして―福祉教育推進事業10周年記念大会―』1998年11月、「開催要項」「開会行事」「もくじ」、1~13、77、79~81、92~93ページ(抜粋)

〇菅井直也先生の次の玉稿を紹介しておきたい。福祉教育の「産みの苦しみ」を思い出す、興味深い論稿である。

①「福祉教育の推進体制に関する一考察―協力校指定をめぐるH市の事例から―」『鈴峯女子短期大学人文社会科学研究集報』第40集、1993年12月、1~26ページ。

H市における福祉教育推進のための取り組みの推移を「福祉教育指定校」の導入過程に焦点をあて、約10年間にわたってトレースし、外部からのはたらきかけに対する学校および教育委員会の閉鎖性と、これに対する地域の民間団体からの慎重なはたらきかけの事例を報告している。

②「福祉教育に対する地方教育行政当局の認識―某市『福祉教育推進マニュアル』の場合―」『鈴峯女子短期大学人文社会科学研究集報』第41集、1994年12月、1~11ページ。

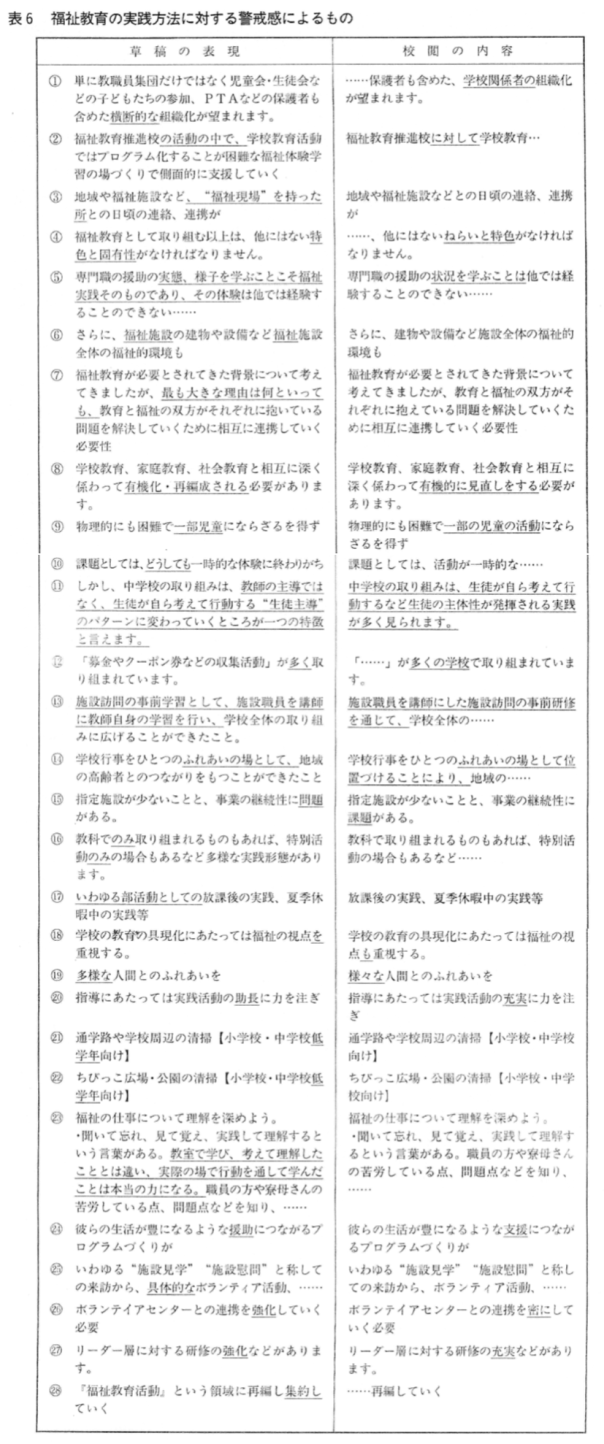

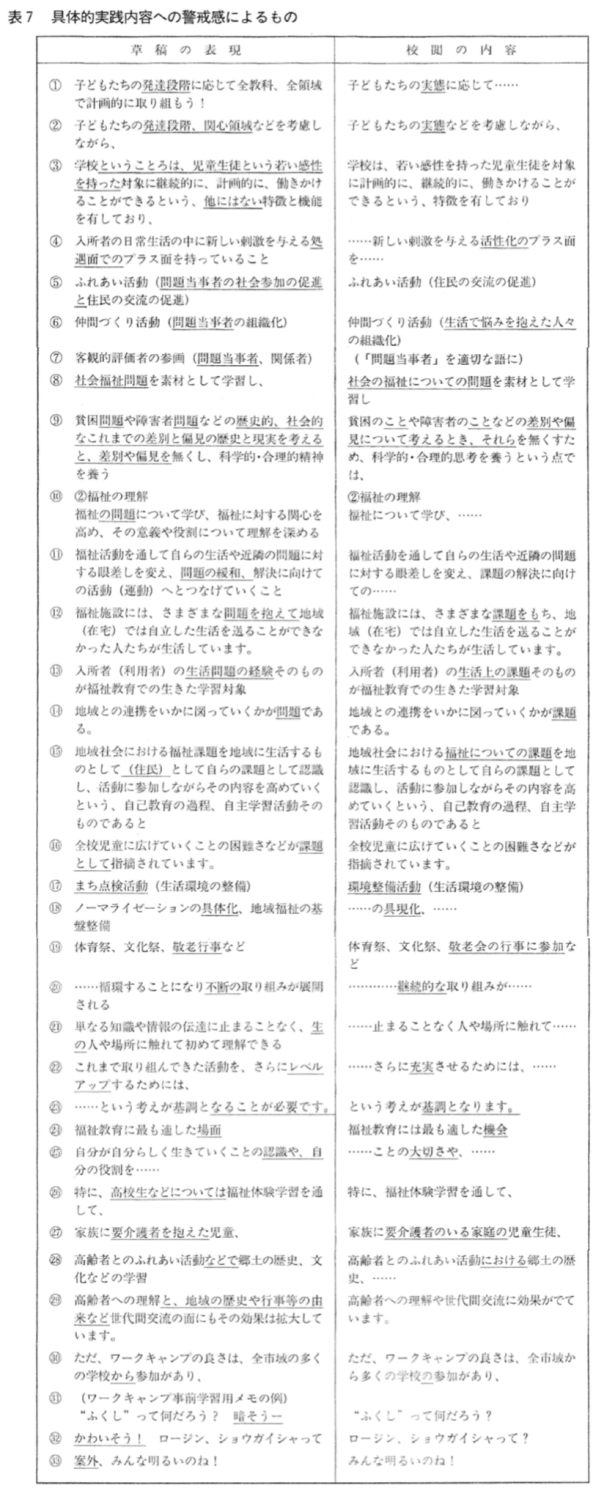

教育現場あるいは教育行政機関における福祉教育や社会福祉そのものに対する認識を探る一環として、ある市における『福祉教育推進マニュアル』の作成過程において、教育委員会の担当部局が行った同マニュアル草稿への校閲内容に着目し、この内容を分析することにより、教育関係者と社会福祉関係者の福祉理解の相違や、福祉教育推進にあたって生ずる具体的な食い違いの内容を明らかにしている。

付記

筆者にとっては、政治家(政治屋)や官僚の世界でいま流行りの「忖度」(そんたく)よりも、一部の福祉・教育の組織や個人にみられる「不誠実」や「姑息」「狡猾」、「共生」をとなえながら他方で地位や権力に対する「憧憬」(しょうけい:あこがれること)の念を抱くことのほうが怖い。教育の統制や福祉の後退、民主主義の空洞化に“貢献”するからである。そんなことを思うなかで、菅井先生の玉稿②の本文(全文)と表4~表7(表4:3~4、表5:4、表6:5~6、表7:6~8ページ)を付記することにした。よほど気骨のある学校や社協でないと「福祉教育」は護れないし、推し進められなくなっている、と思うのは筆者だけであろうか。